Verhaltensmuster (2023) versammelt drei Bildserien – Im Nachhinein, Im Gegenzug und In Gutem Glauben. Die Arbeiten kreisen um die Frage, wie sich Muster erkennen, durchbrechen und neu erzählen lassen – visuell wie narrativ. Ausgangspunkt ist ein wachsendes Fotoarchiv, aus dem Bildfragmente extrahiert, strukturiert und seriell montiert werden. Digitale Eingriffe, grafische Überlagerungen und eine abschließende manuelle Übermalung erzeugen mehrschichtige Kompositionen zwischen Abstraktion und Lesbarkeit.

Die drei Serien orientieren sich an dramaturgischen Prinzipien aus Musik, Theater und Streamingkultur – und untersuchen dabei das Spannungsverhältnis von Wiederholung, Variation und Bedeutung.

Verhaltensmuster versteht sich als bildnerisches Experiment: über Wahrnehmung und Erzählung, über Struktur und Störung – und über die Möglichkeit, Bilder als denkende Akteure ernst zu nehmen.

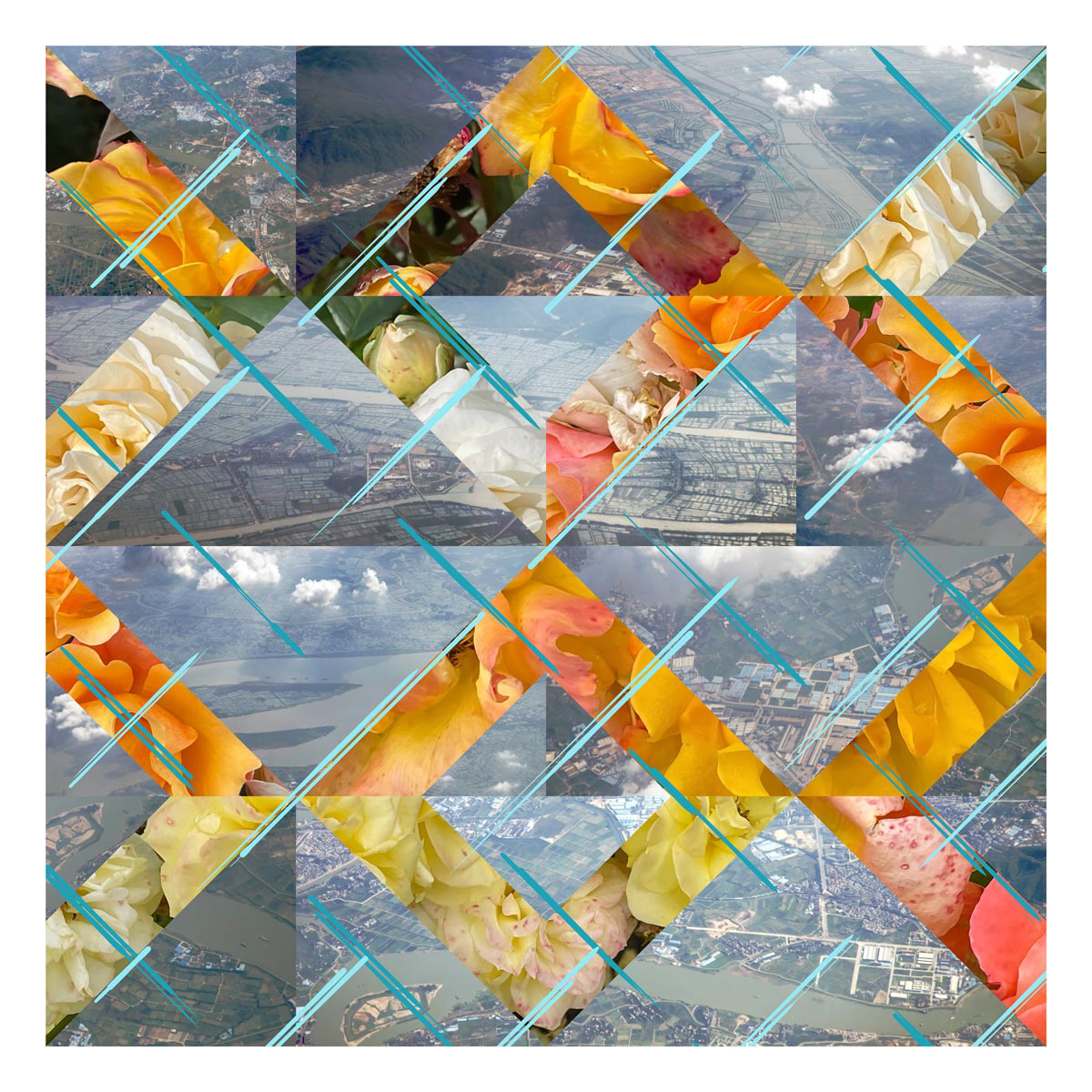

Im Nachhinein - November 2021

Im Nachhinein übersetzt das Prinzip der Erzählserie in ein visuelles Format: Neun Staffeln à 16 Folgen folgen einem klaren grafischen Raster. Jedes Staffelbild ist in 4 × 4 Felder gegliedert, wobei sich Bildmotive über drei Folgen hinweg entwickeln – ähnlich wie wiederkehrende Figuren in narrativen Formaten.

Diagonale Masken durchbrechen das horizontale Erzählprinzip und erzeugen visuelle Kontrapunkte. Thematisch kreist die Serie um Perspektivverschiebungen: Nähe trifft Ferne, Aufsicht begegnet Untersicht. Die Folgeblätter entstehen aus der Re-Komposition dieser Raster – neue Bildausschnitte, neue Spannungen.

Gezeigt werden auf der Website vier der insgesamt neun Staffeldrehbücher. Die vollständige Serie mit allen Drehbüchern und den daraus neu montierten Trailern ist im Buch Verhaltensmuster dokumentiert – erhältlich im Shop.

Die großformatigen Staffelfelder erscheinen als digitale Drucke auf Vliespapier (200 × 200 cm), als Drucke hinter Acrylglas (80 × 80 cm) oder auf Papier (40 × 40 cm). Die 144 Einzelblätter – je 40 × 40 cm – werden als Block gehängt; je 16 ergeben einen Trailer.

Die neun Staffeln von Im Nachhinein arbeiten mit überblendeten Bildpaaren und seriellen Kompositionsprinzipien. Für die Webpräsentation werden exemplarisch vier der großformatigen Staffeldrehbücher vorgestellt. Zu jeder Staffel gehört ein begleitender Text, der sich mit den Herkunftsorten des Bildmaterials befasst – zwischen persönlicher Erinnerung, kulturhistorischer Einordnung und topografischer Recherche.

Zur Eröffnung in Staffel Eins trifft der Blick aus dem Flugzeug über China (Juli 2008) auf Rosenblüten im Westbroekpark Den Haag (Juli 2021). Hochglänzende Wasserflächen und industrielles Gelände aus 12.000 Metern kontrastieren mit der intimen Nahsicht eines Rosengartens. Distanz und Nähe, technisches Raster und natürliche Blüte geraten in ein Spannungsverhältnis, das die serielle Struktur der Serie auf den Punkt bringt.

In Staffel Drei agieren fünf architektonische Orte – in Norwegen, Schottland, Dordrecht, Südfrankreich und am Rhein – im Wechselspiel mit der Fassade des Konzerthauses Harpa in Reykjavik. Historie trifft auf zeitgenössisches Design. Die Staffel verknüpft persönliche Erinnerungsorte mit ikonischer Gegenwartsarchitektur – und reflektiert dabei über touristische Überlagerung, kulturelle Aneignung und das visuelle Gedächtnis der Räume.

In Staffel Vier begegnen sich Blickrichtungen: nach unten auf den Teppich in der Villa Augustus – nach oben ins Gewölbe der Leipziger Nikolaikirche. Der Dialog zwischen Makro und Monument thematisiert Demut und Erhabenheit, Alltäglichkeit und Geschichte. Mit der Nikolaikirche als Ort der Musik Bachs und politischer Wende sowie dem recycelten Teppich als Sinnbild für poetische Nachhaltigkeit.

Zum Abschluss mit Staffel Neun kehrt Im Nachhinein zurück zu floralen Nahsichten – diesmal von Tulpen aus dem eigenen Garten (April 2017) – und stellt ihnen Stadtpanoramen gegenüber: Rom, Nizza, Marseille, Málaga. Detail und Übersicht wechseln sich ab, Nähe und Ferne lösen sich auf. Die Staffel fungiert als visuelles Nachbild der gesamten Serie – ein Epilog aus Licht, Farbe und Erinnerung.

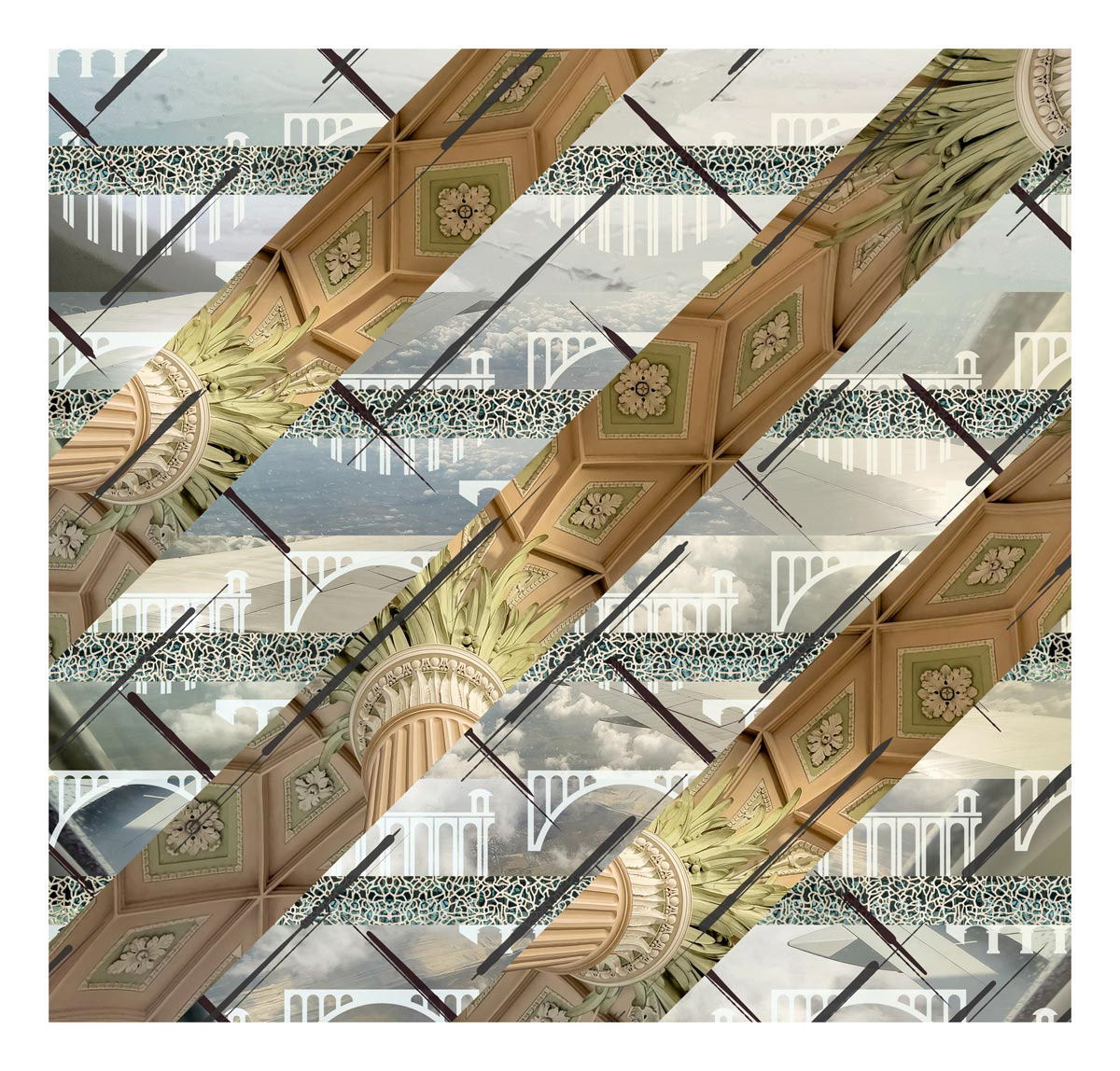

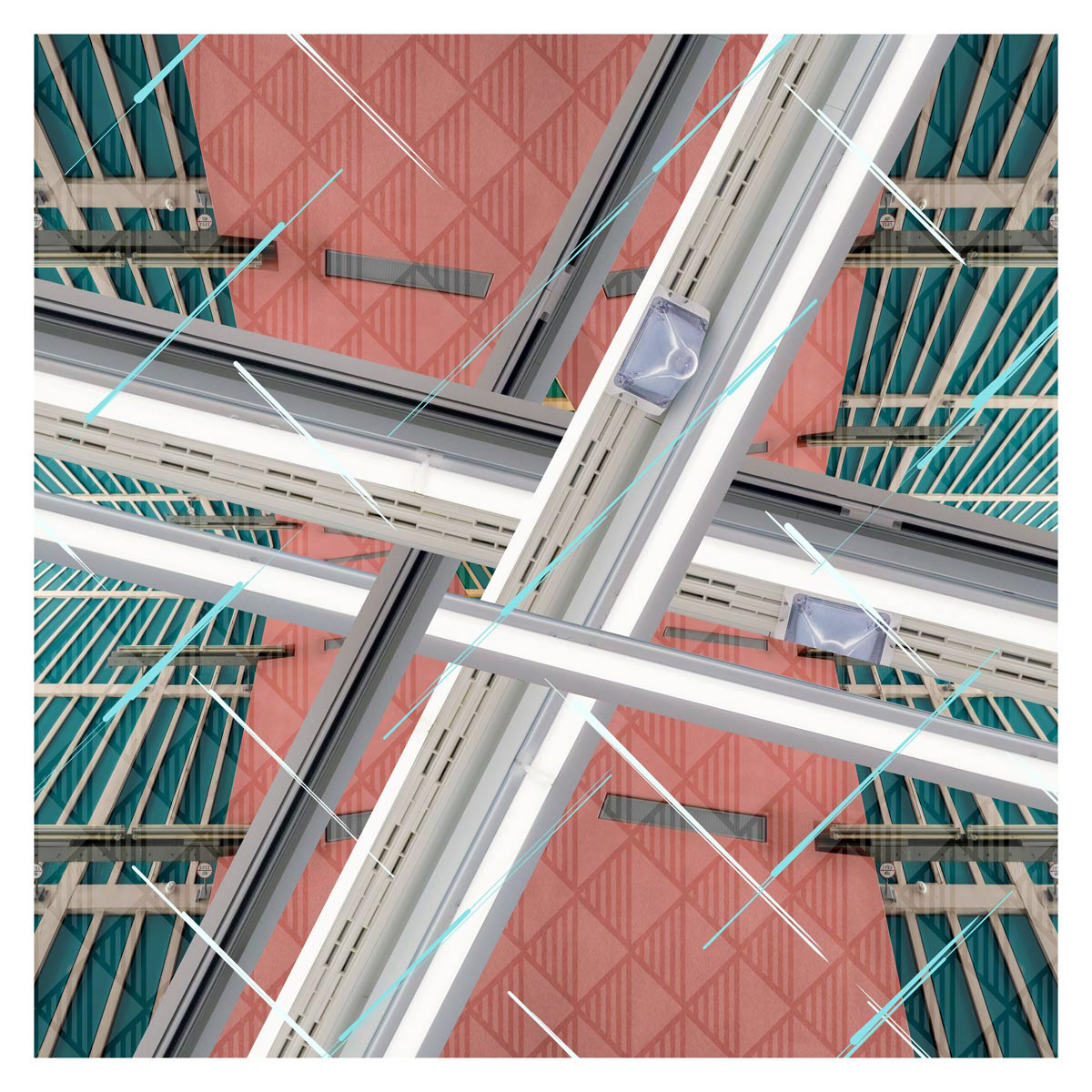

Im Gegenzug - März 2022

Die zwölf großformatigen Bildkompositionen von Im Gegenzug folgen einem musikalischen Prinzip. Jede Tafel ist wie eine Partitur aufgebaut, mit sechs „Stimmen“, die sich in der Bildsprache als gestaffelte Lagen zeigen – visuelle Schichten, die rhythmisch, melodisch und klangfarblich miteinander in Beziehung treten.

Die Grundstruktur entsteht aus acht gegenläufigen Bildstreifen – verdoppelt, gespiegelt, farblich verwandt. Dazwischen schiebt sich ein schmaler Streifen als rhythmischer Eingriff: viermal identisch, aus einem kontrastierenden Themenfeld. Darüber liegt ein ornamentales Linienmuster, inspiriert von frühen Brückenskulpturen. Ein diagonal verlaufender Farbschleier mildert die Überlagerungen – von pastellfarbigem Anfang zur transparenten Auflösung. Drei Diagonalen fungieren als Kontrapunkt, ihre Ausrichtung verändert sich von Bild zu Bild in 15°-Schritten. Eine letzte, sechste Ebene überzieht das Ganze mit einer digitalen Schraffur – gelegentlich übermalt in Öl.

Im Gegenzug ist ein visuelles Echo auf musikalische Komposition. Jede der zwölf Partituren ist einer zeitgenössischen Komponistin oder einem Komponisten gewidmet – u. a. Glenn Branca, Sofia Gubaidulina, Philip Glass, Pauline Oliveros, Steve Reich, Meredith Monk und Missy Mazzoli.

Jede Partitur misst 210 × 200 cm und wird in drei Formaten realisiert: als wandfüllender Digitaldruck auf Vlies, als mittleres Format hinter Acrylglas (80 × 76 cm) und als Papierdruck im kleineren Format (40 × 38 cm).

Zusätzlich werden alle Partituren in je zwölf gleich große Segmente (70 × 50 cm) unterteilt. Diese 144 Bildausschnitte werden neu kombiniert – zu neun „Trailern“ mit je sechzehn Blättern aus verschiedenen Partituren. So entstehen serielle Re-Kompositionen mit eigenständiger Rhythmik, quer zur Originalfolge.

Partitur Zwei

Meine erste Begegnung mit Errollyn Wallen war nicht im Konzertsaal, sondern in der Ausstellungshalle – als Teil von Sonia Boyces Beitrag zur Biennale Venedig. Wallens Musik, ihre Präsenz, ihre Offenheit für kollektive Prozesse hat mich sofort angesprochen. Die visuelle Partitur greift diesen vielstimmigen Zugang auf: Schmelzende Gletscher treffen auf Gemüsefelder in Dordrecht, darüber schweben imaginäre Brückenzeichnungen, ein warmer Gelbschleier, ein Wohnwagen von Joep van Lieshout und eine strukturierende Schraffur. Wie Wallens Musik ist auch dieses Bild zwischen Improvisation und formaler Präzision gespannt.

Partitur Drei

Karlheinz Stockhausens Musik habe ich mehrfach erlebt – in Paris, Wien, zuletzt in Kürten. Die monumentale Klangarchitektur, die Nähe zu Astrologie, Esoterik und Technik fasziniert und irritiert zugleich. In der Partitur treffen Luftaufnahmen beim Anflug auf Island auf die perforierte Betonhaut des MuCEM in Marseille. Dazwischen: Brückenmotiv, heller Schleier, Blick ins Gewölbe der Leipziger Nikolaikirche – Ort politischer Wende und musikalischer Geschichte. Eine digitale Schraffur vollendet das Bild – zwischen kosmischer Ordnung und konkretem Umbruch.

Partitur Acht

Meine erste John-Adams-CD: Shaker Loops. Später Nixon in China, The Death of Klinghoffer – Musik, die nicht nur komponiert, sondern auch erzählt, sich einmischt. Die visuelle Komposition setzt diesen Gedanken fort: Normandieklippen als Symbol für Befreiung, Sonnenuntergänge über Den Haag als persönliche Lichträume. Eine digitale Brücke verbindet beide. Darüber: blauer Schleier, Bahnhofsdach mit Überwachungskameras, digitale Schraffur. Eine Partitur, die Geschichte, Alltag und Klangrhythmus visuell verdichtet.

Partitur Zwölf

Missy Mazzoli hörte ich erstmals in Reykjavík – ihr Stück Sinfonia (for Orbiting Spheres) war Teil eines eindrücklichen Konzertabends der Dark Music Days. Ihre Musik verwebt Emotion und Struktur, klassisches Orchester und elektronische Klangräume. Auch die Bildpartitur sucht diese Verbindung: Gleise zwischen Utrecht und Den Haag, die Rolltreppe des Centre Pompidou, eine schwebende Brückenskizze, türkisfarbener Schleier, Baldachin vor dem niederländischen Parlament und eine digitale Schraffur als letzter Akzent. Mazzolis Partitur bildet den Abschluss der Serie – als Reflexion und Ausblick zugleich.

Alle zwölf Partituren – inklusive der ausführlichen Texte zu den Komponist:innen – finden sich im gleichnamigen Buch Im Gegenzug, das über den Shop erhältlich ist.

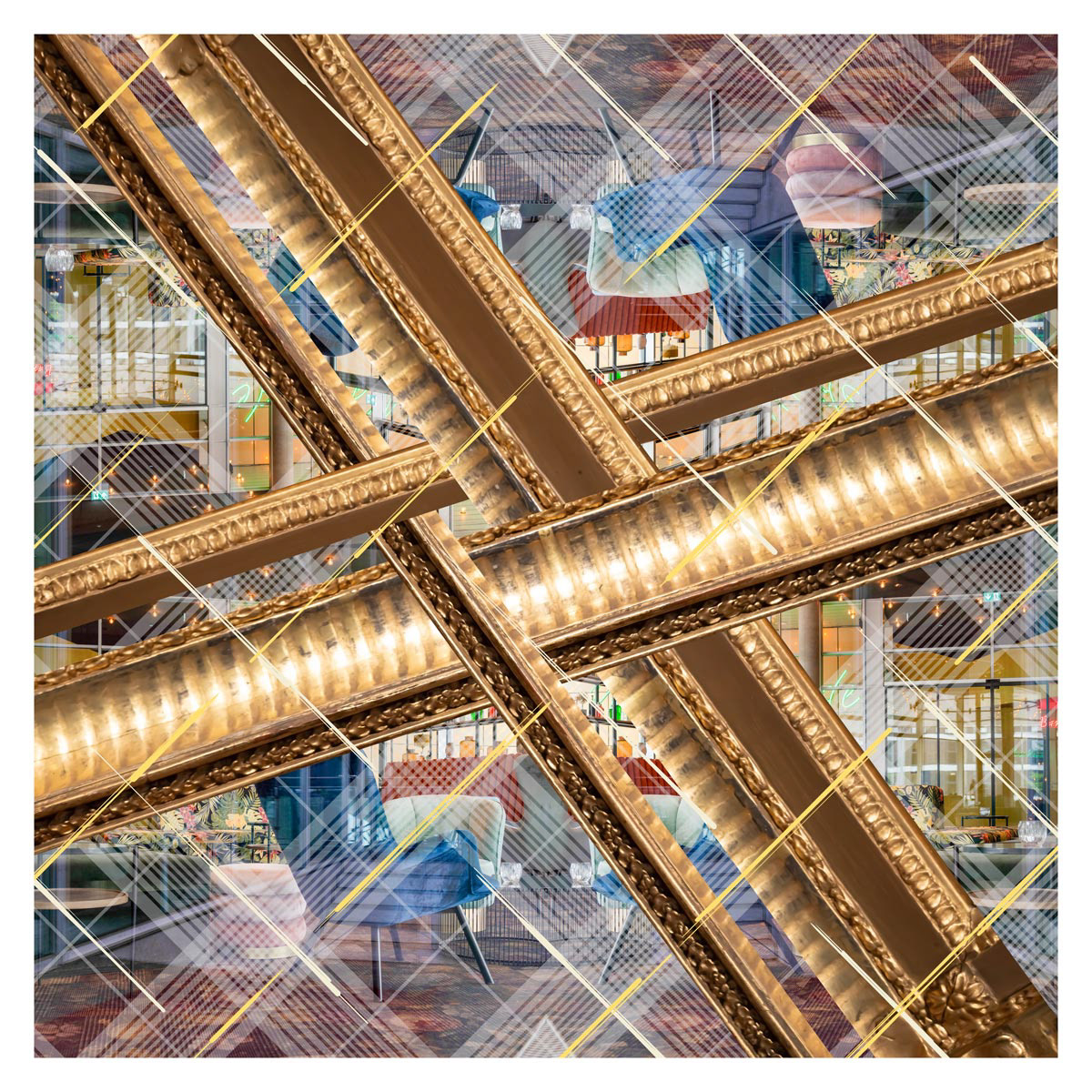

In Gutem Glauben - November 2022

Die Serie In Gutem Glauben besteht aus 54 großformatigen Bildern, gegliedert in drei Akte mit je 18 Szenen. Jedes Bild basiert auf kaleidoskopisch gedrehten Ausschnitten und einem System sich drehender Bildbänder, die sich über florale und geometrische Muster legen. Ergänzt wird die Serie durch eine „Trailer-Version“ aus 486 Bildausschnitten, die in neuen Kombinationen zirkulieren.

Formal ist die Serie streng strukturiert, thematisch reagiert sie offen auf Zeitgeschehen: Drei begleitende Texte fragen nach globalen Abhängigkeiten (Weltweite Verstrickungen), der Rolle von Ausstellungen und Kurator:innen (Kuratorendämmerung) und dem wachsenden Einfluss autoritärer Systeme (Autokratienwachstum).

Zwei der Texte sind in Form von Gesprächen mit einer KI entstanden – ein experimentelles Format, das auch ethische und politische Fragen zum Einsatz künstlicher Intelligenz sichtbar macht. Die Bild-Text-Kombination folgt dabei keiner Illustration, sondern reflektiert parallele Denkbewegungen: Die Gedanken lösen sich vom Sichtbaren und schärfen im Abschweifen den Blick.

Alle 54 Szenen sind in drei Formaten erhältlich: 120 × 120 cm als Vliestapete, 80 × 80 cm gedruckt hinter Acrylglas und 40 × 40 cm als Digitaldruck auf Papier. Bei Kaufinteresse nutzen Sie bitte das Kontaktformular. Unverbindliche Richtpreise finden Sie im Shop.

In Gutem Glauben stellt drei Bild-Zyklen Texte gegenüber, die sich mit gesellschaftlichen Verschiebungen unserer Gegenwart befassen. Die Texte erklären die Bilder nicht, sondern setzen eine eigenständige Denkspur – teils als KI-gestützter Dialog, teils als frei verfasste Reflexion.

Der erste Akt beginnt mit einem Gespräch über Globalisierung, Krieg und Verantwortung – ausgelöst durch den russischen Angriff auf die Ukraine. Es geht um Machtverschiebungen, Abhängigkeiten, koloniale Kontinuitäten und mögliche Alternativen wie Degrowth oder Gemeinwohlökonomie. Die KI systematisiert, der Künstler hinterfragt.

Der zweite Text beleuchtet den Wandel kuratorischer Praxis im Spannungsfeld von Repräsentation, Symbolpolitik und Partizipation. Besonders kritisch wird die documenta fifteen (2022) betrachtet: Ihr kollektiv organisierter, anti-autoritärer Ansatz scheiterte an fehlender Diskursfähigkeit und einem naiven Umgang mit Verantwortung. Dieser Text basiert auf eigener Recherche – als persönliche, kritisch distanzierte Analyse.

Im dritten Akt folgt erneut ein KI-Gespräch – diesmal zum weltweiten Erstarken autoritärer Regime. Diskutiert werden Ursachen wie ökonomische Ungleichheit, digitale Überwachung und der schwindende Rückhalt demokratischer Verfahren. Die KI argumentiert, der Künstler sucht die Reibung.

Ein Nachwort reflektiert, warum Texte Teil dieses Projekts wurden. Sie sind keine Analysen oder Essays, sondern offene Denkprotokolle – angestoßen durch Zeitgeschehen, künstlerische Prozesse und eigene Zweifel. Im Sinne Claire Bishops plädiert das Projekt für eine forschende Haltung, die nicht erklärt, sondern weiterdenkt.

Alle vollständigen Texte und Bildserien sind im Buch Verhaltensmuster versammelt, erhältlich über den Shop.