Düsseldorf 1980 -1989

Nach dem Studium beginnt eine intensive Arbeitsphase mit zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland. Klaus Jung wird Teil der Ateliergemeinschaft Hildebrandstraße in Düsseldorf-Bilk. Sechs Künstler:innen mieten gemeinsam ein Hinterhofgebäude, das zugleich Wohn- und Arbeitsräume beherbergt. Eine Etage tiefer liegt die gemeinsame Küche – Zentrum für Diskussionen, Einladungen, Feste und Skatrunden. Die internen Gespräche drängen bald nach außen: Die ersten offenen Atelierwochenenden locken ein interessiertes Publikum – das Haus ist voll.

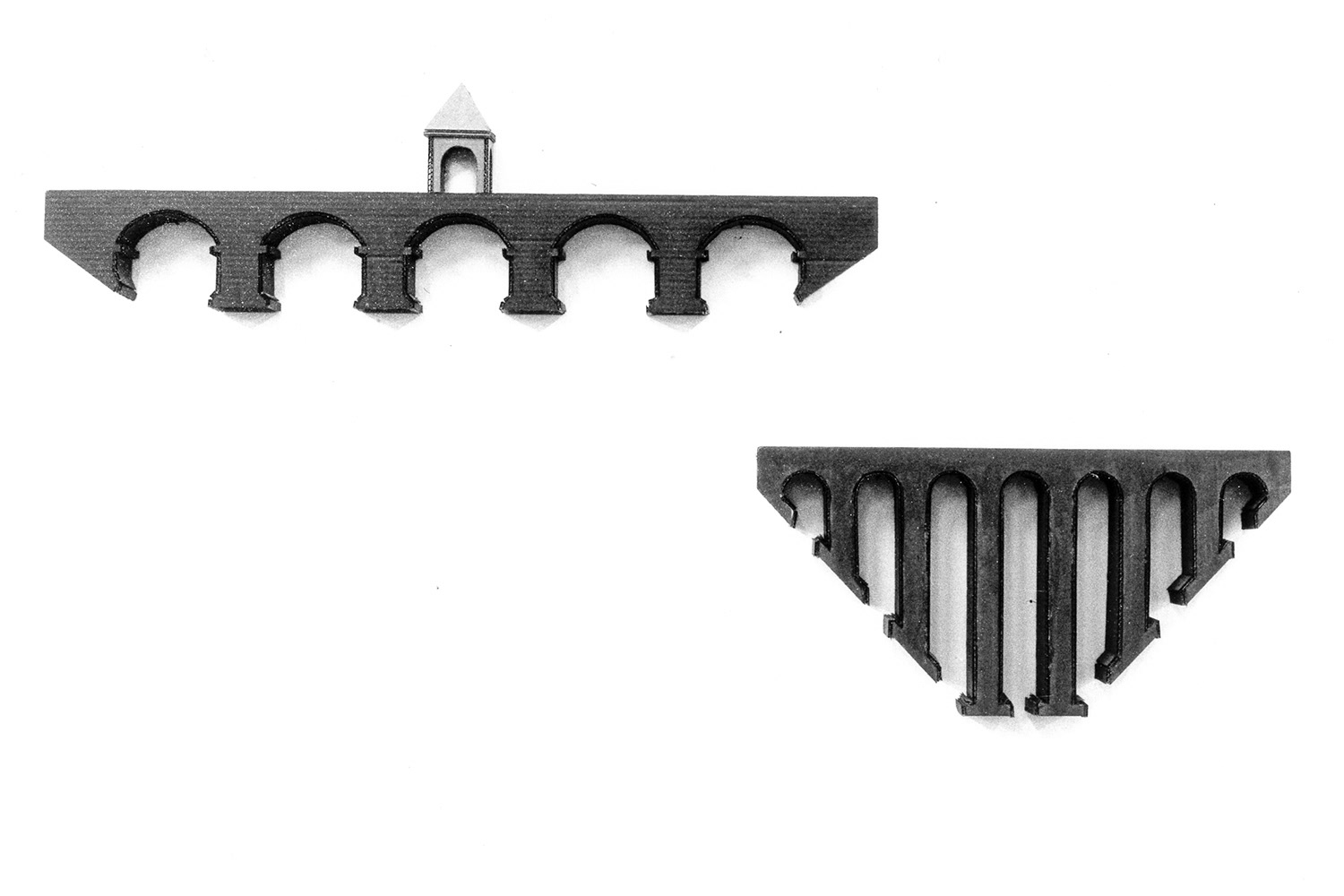

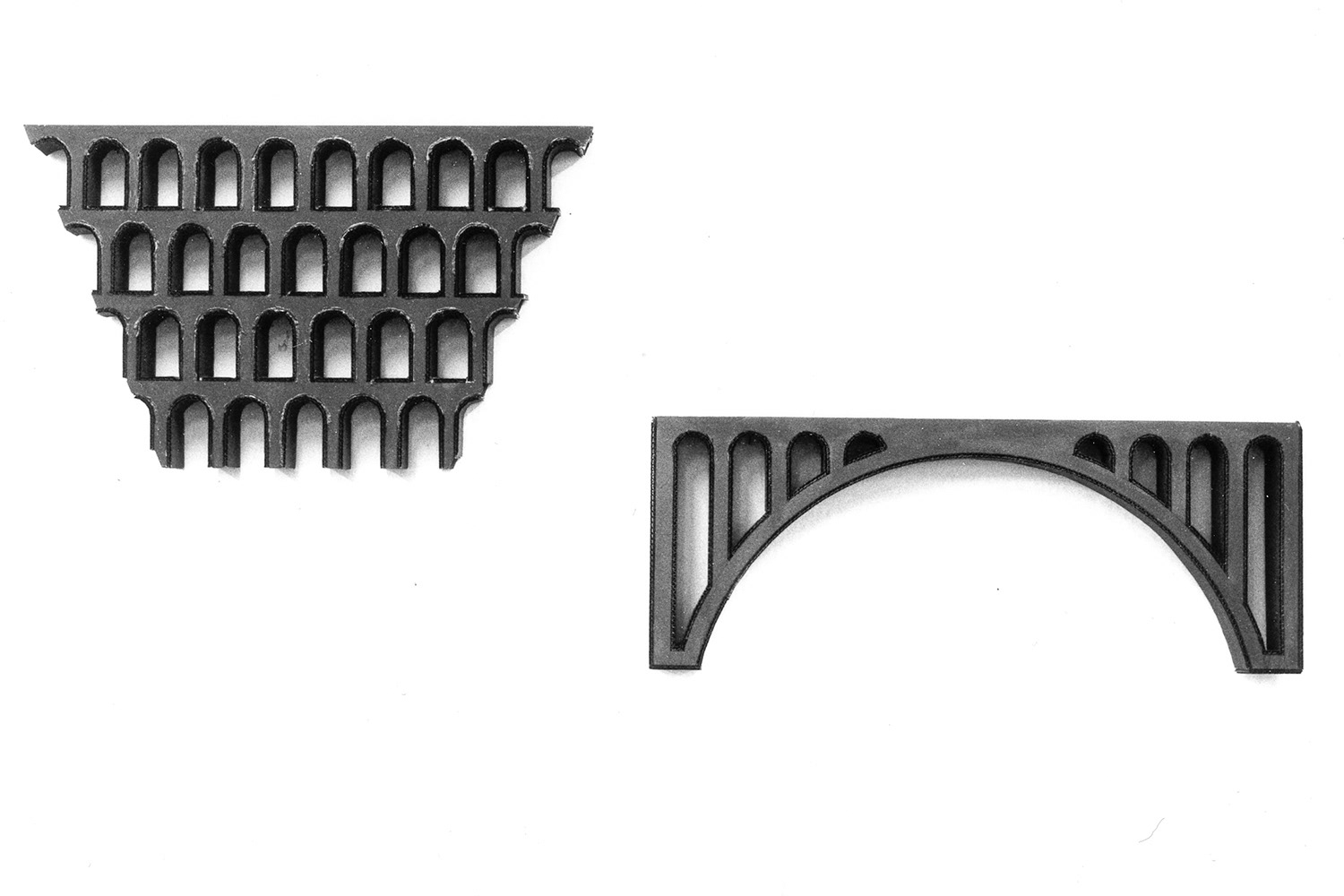

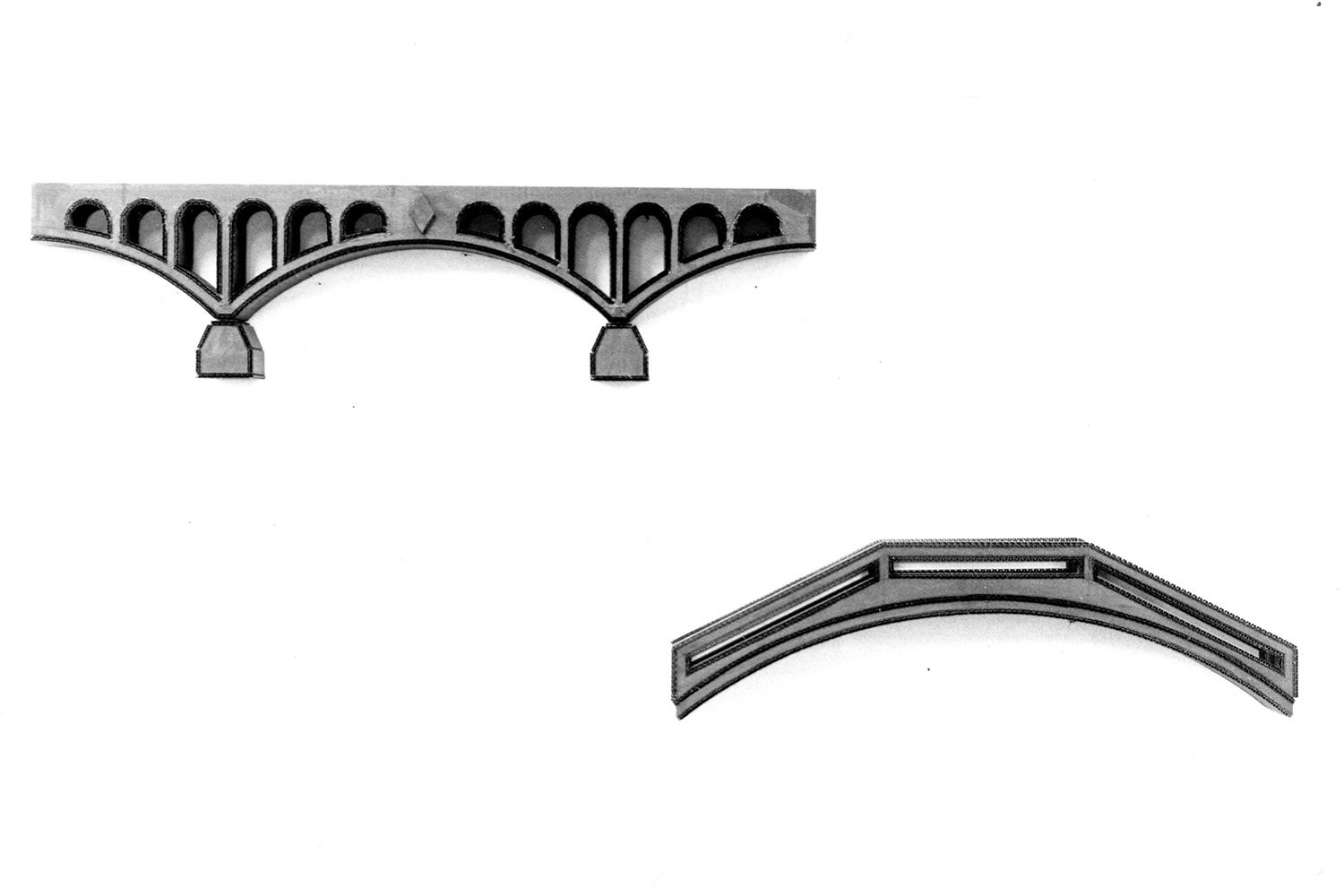

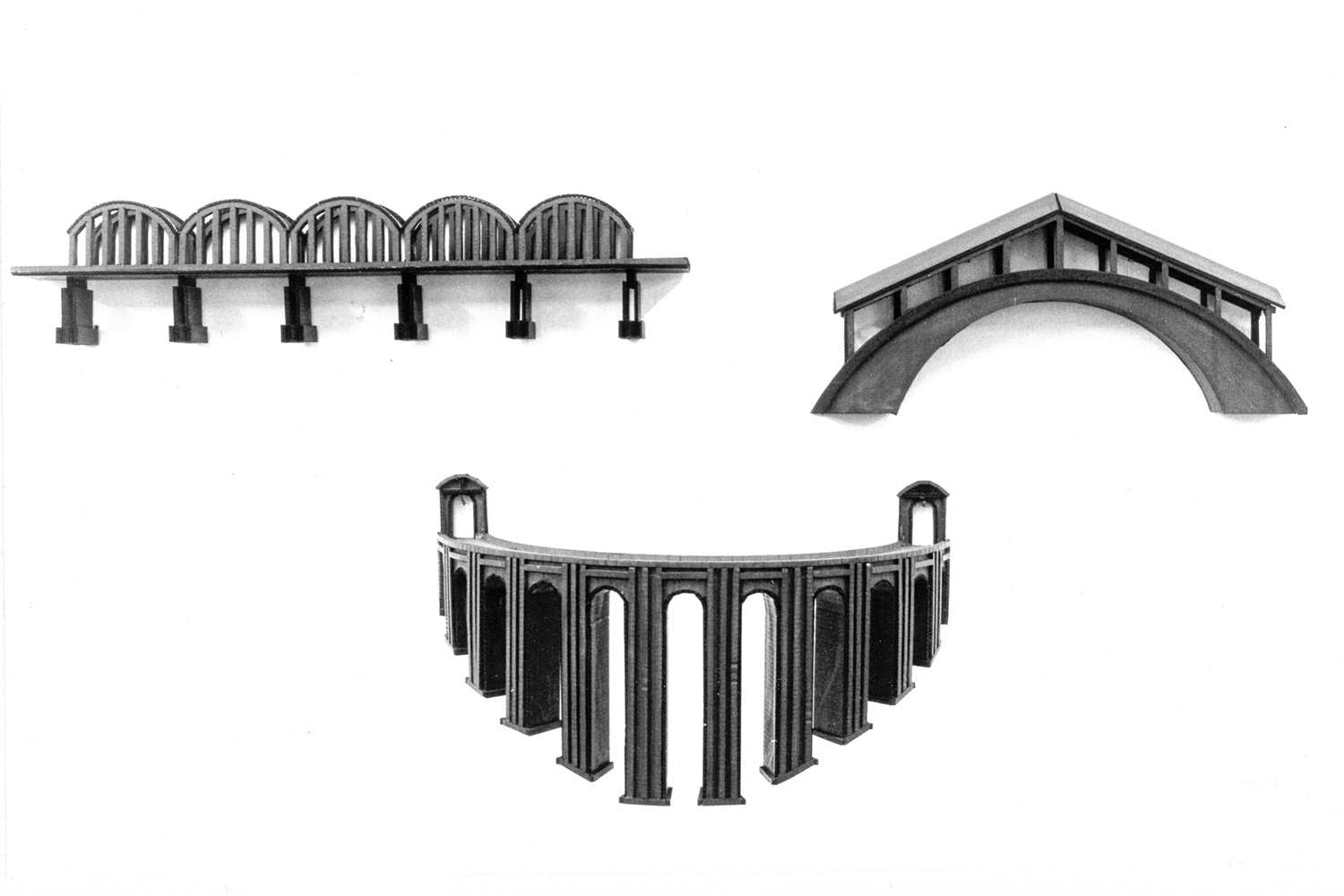

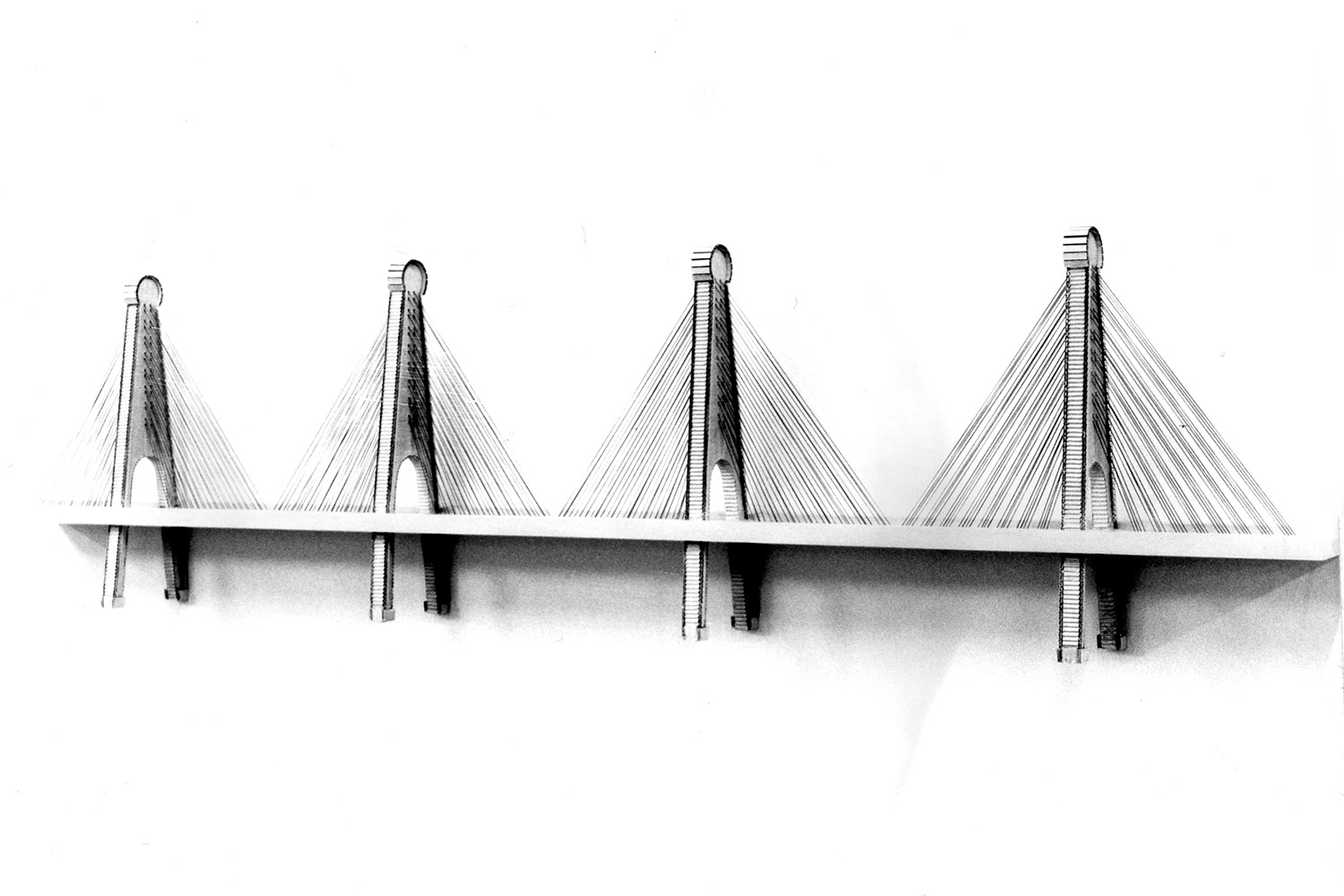

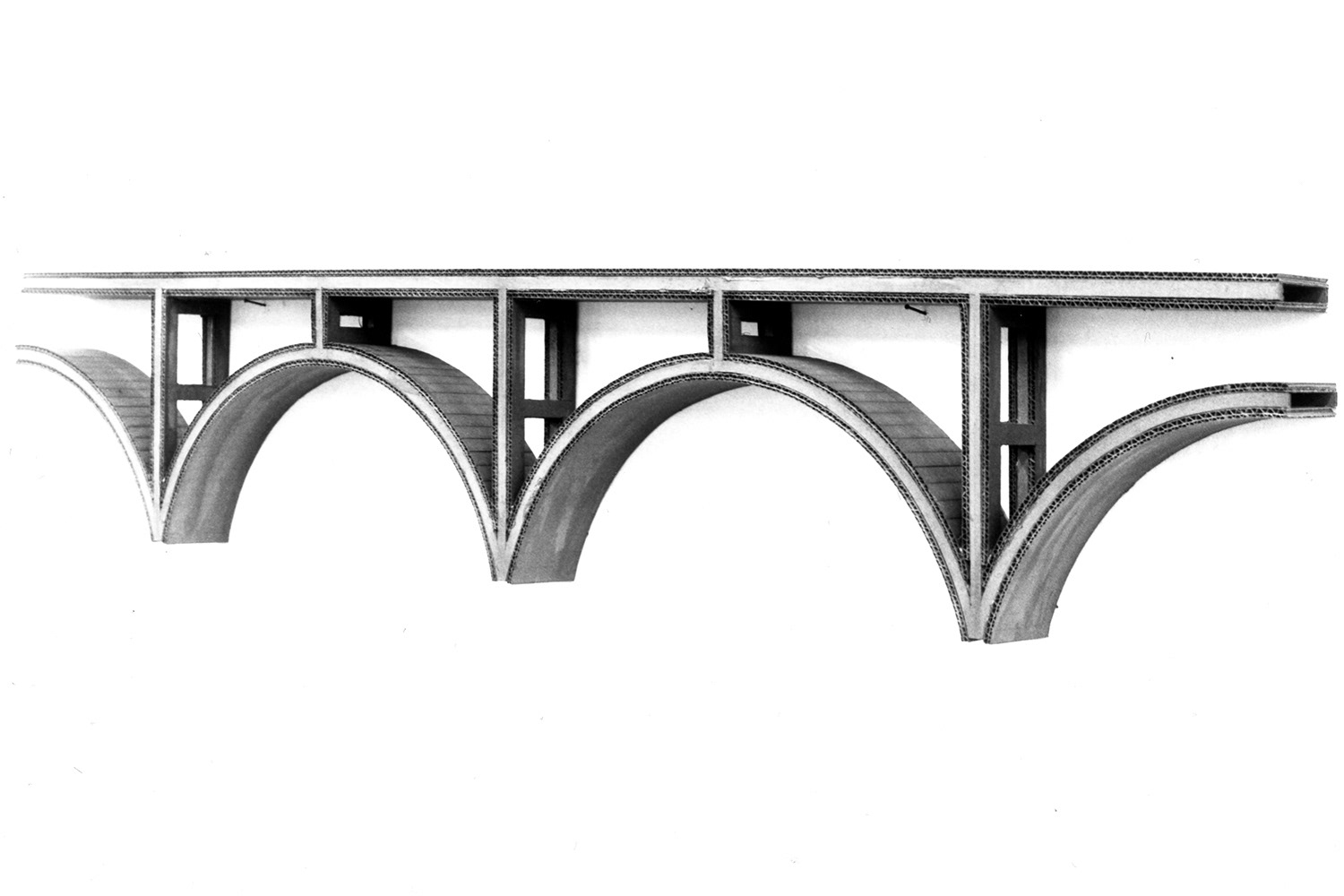

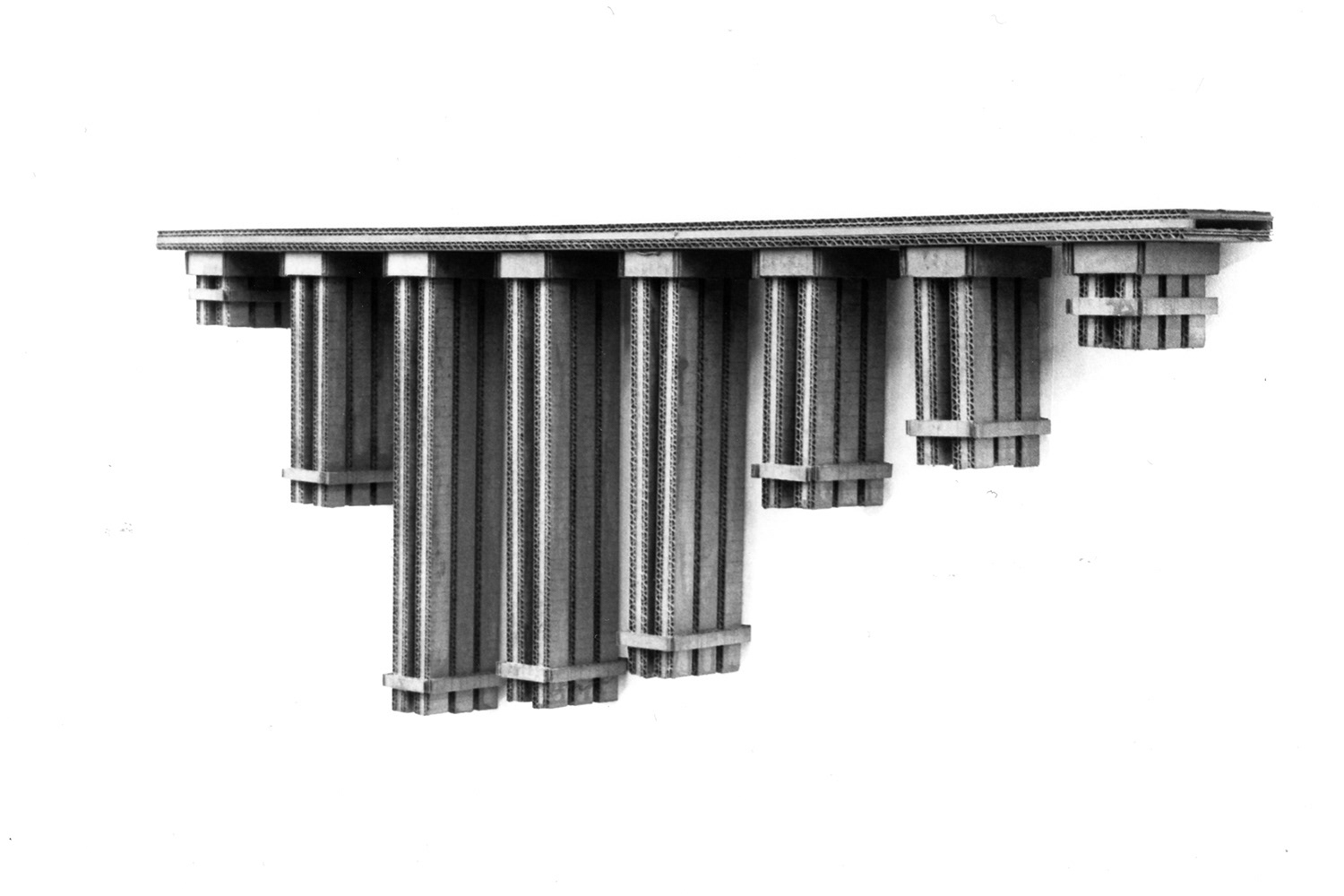

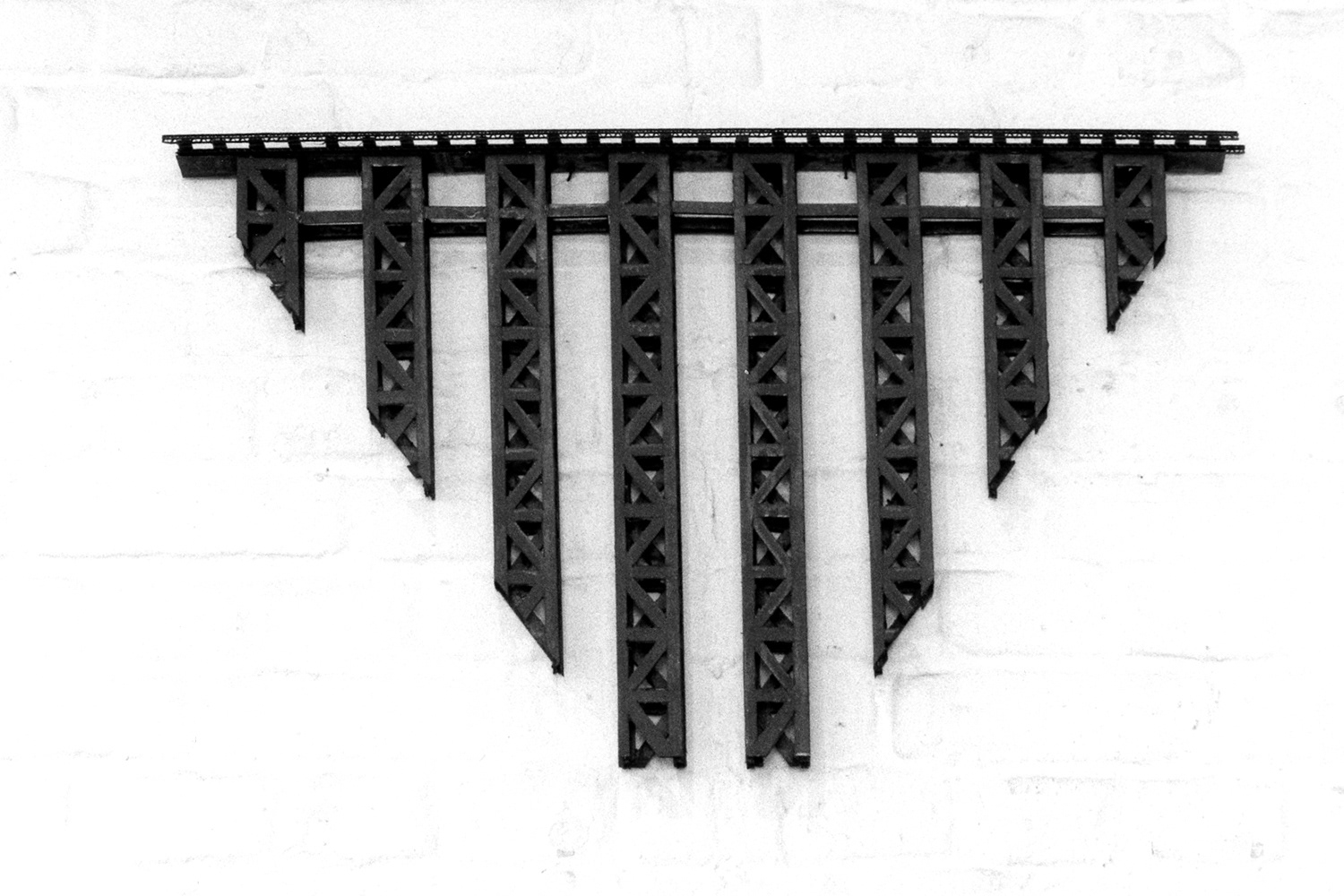

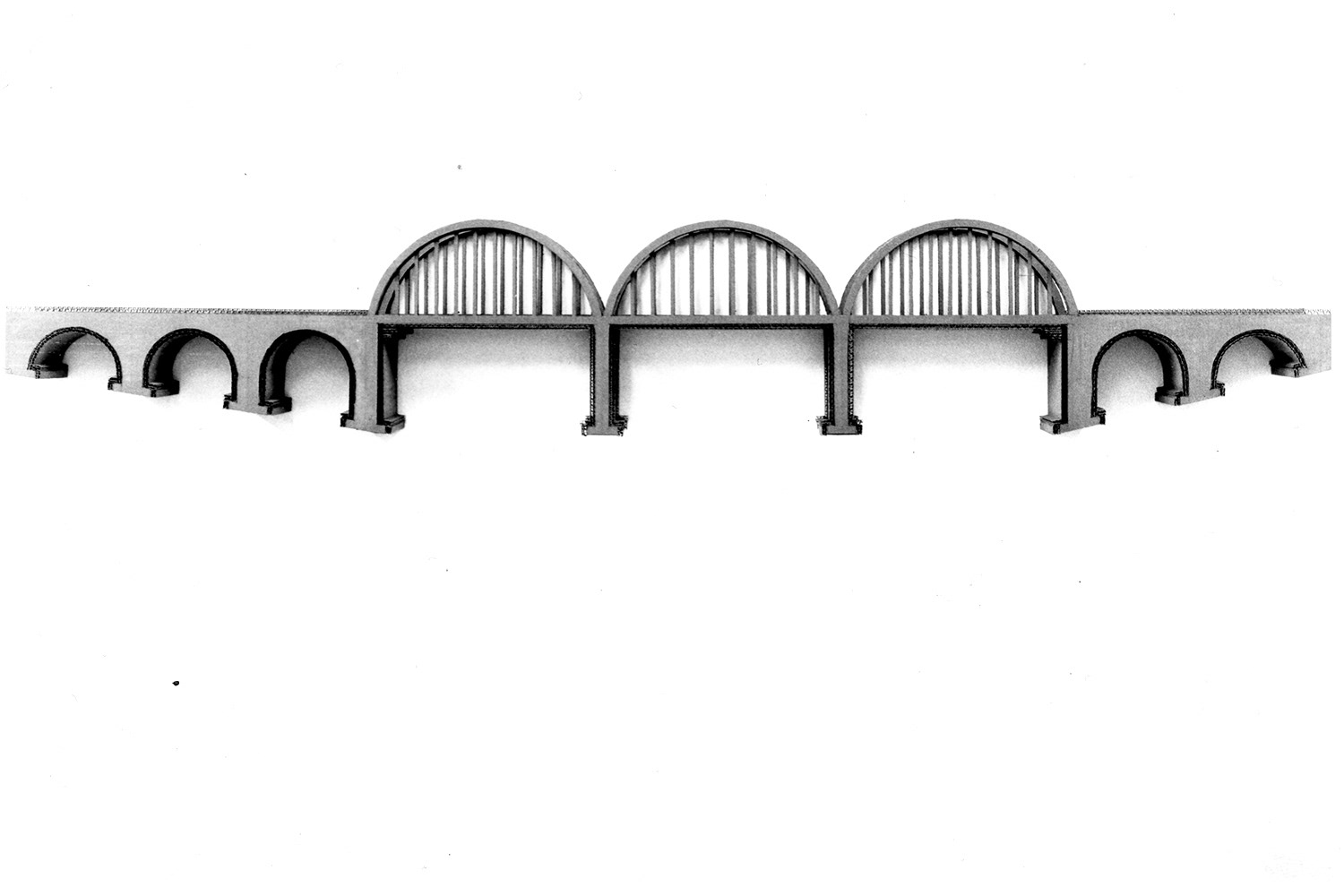

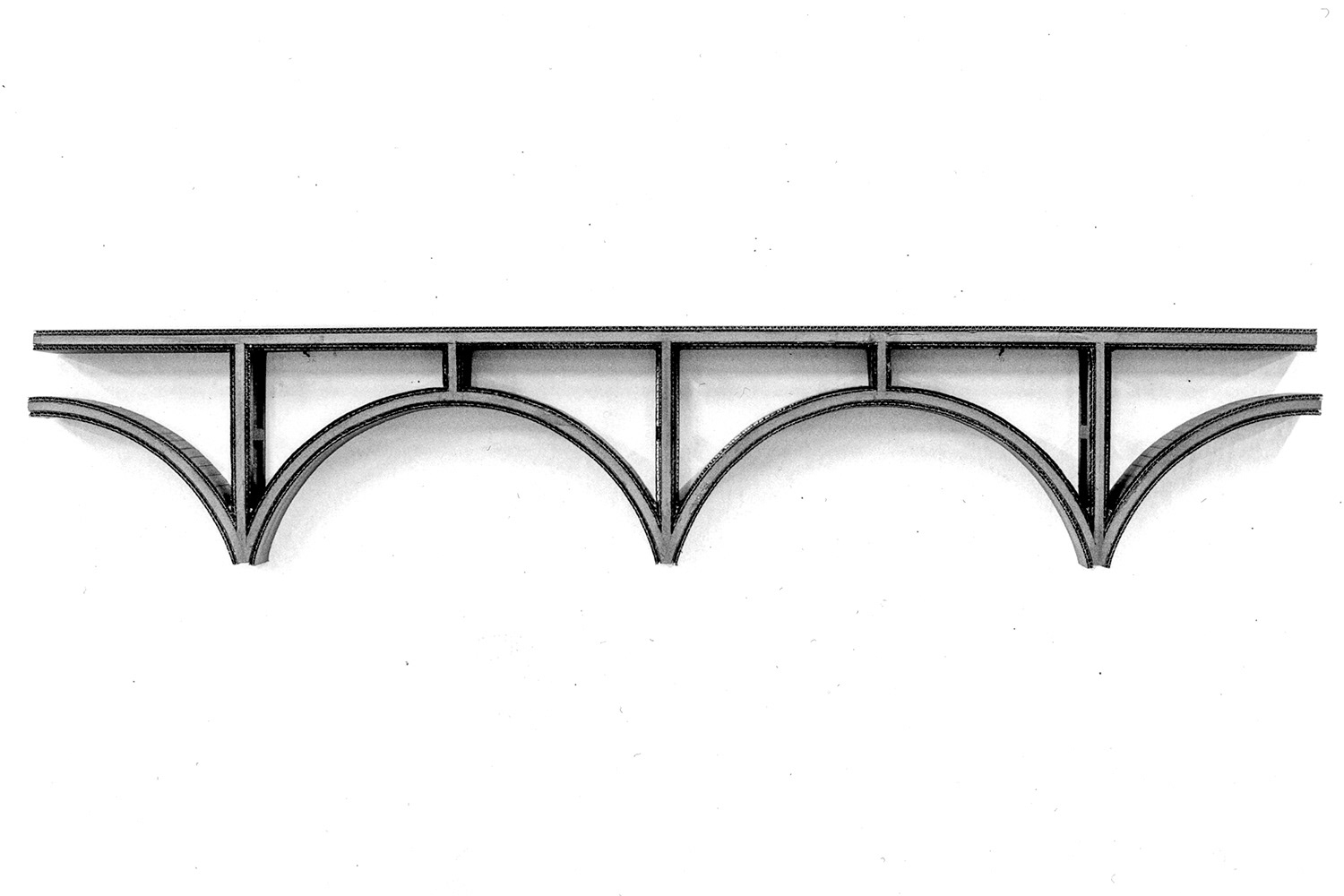

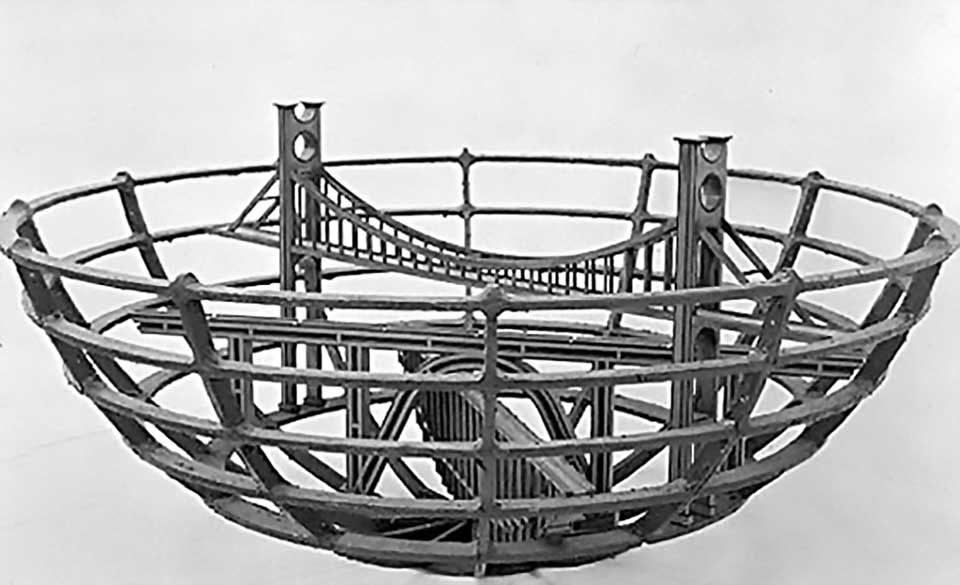

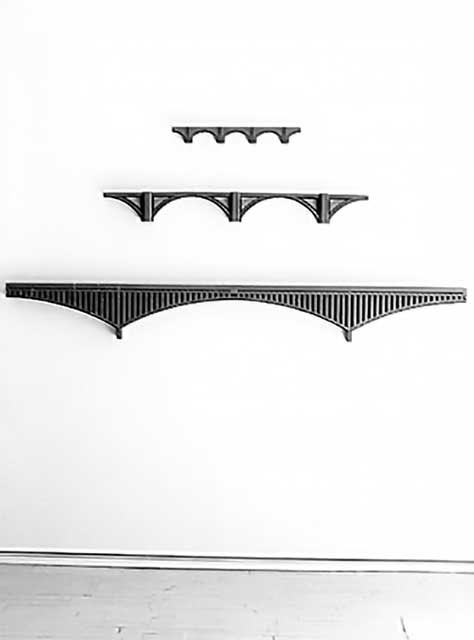

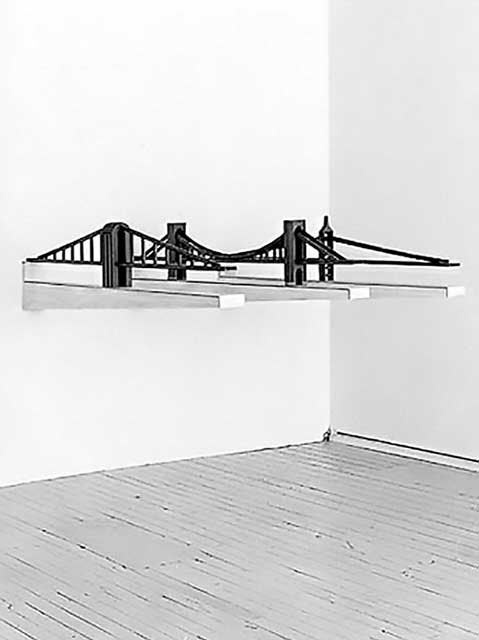

Brücken (1983)

Mit Wellpappe entsteht ein flexibles Konstruktionsmaterial: leicht, präzise, klebbar. Daraus entstehen Miniaturbrücken – modellhafte Fantasien, gespeist aus inneren Bildern und „Vorurteil-Vorbildern“. Der Maßstab spielt bewusst mit Vorstellungen von Realität, Repräsentation und Täuschung. Die Brückenserie ist Ausgangspunkt zahlreicher Folgearbeiten.

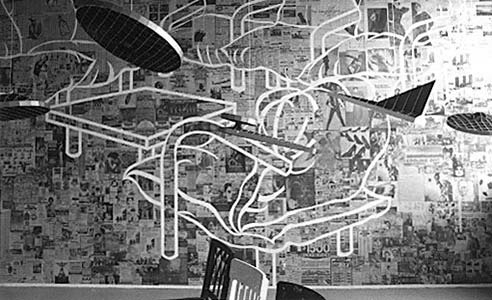

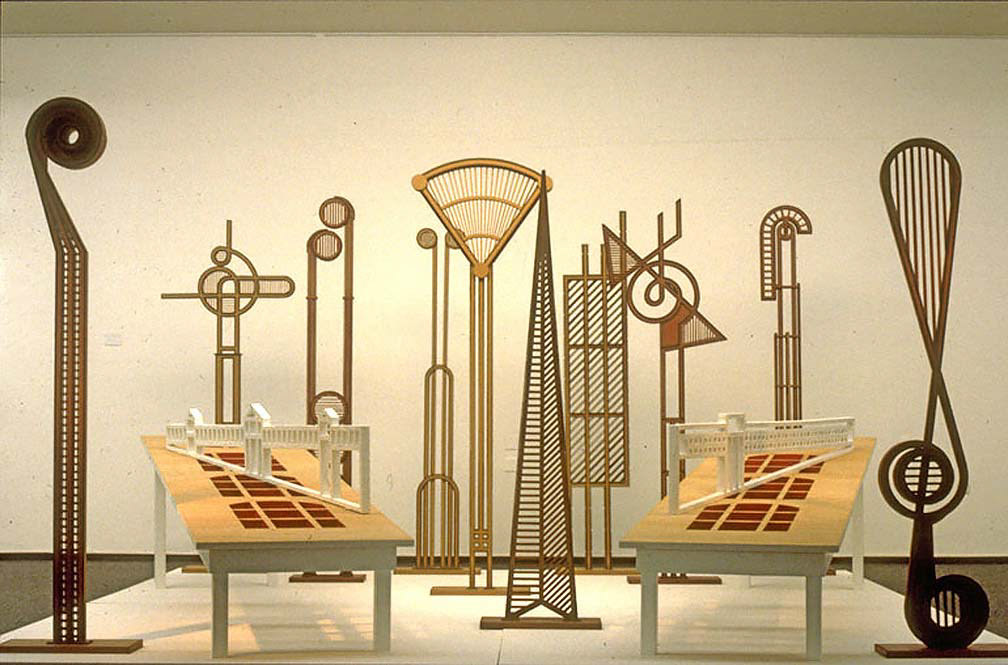

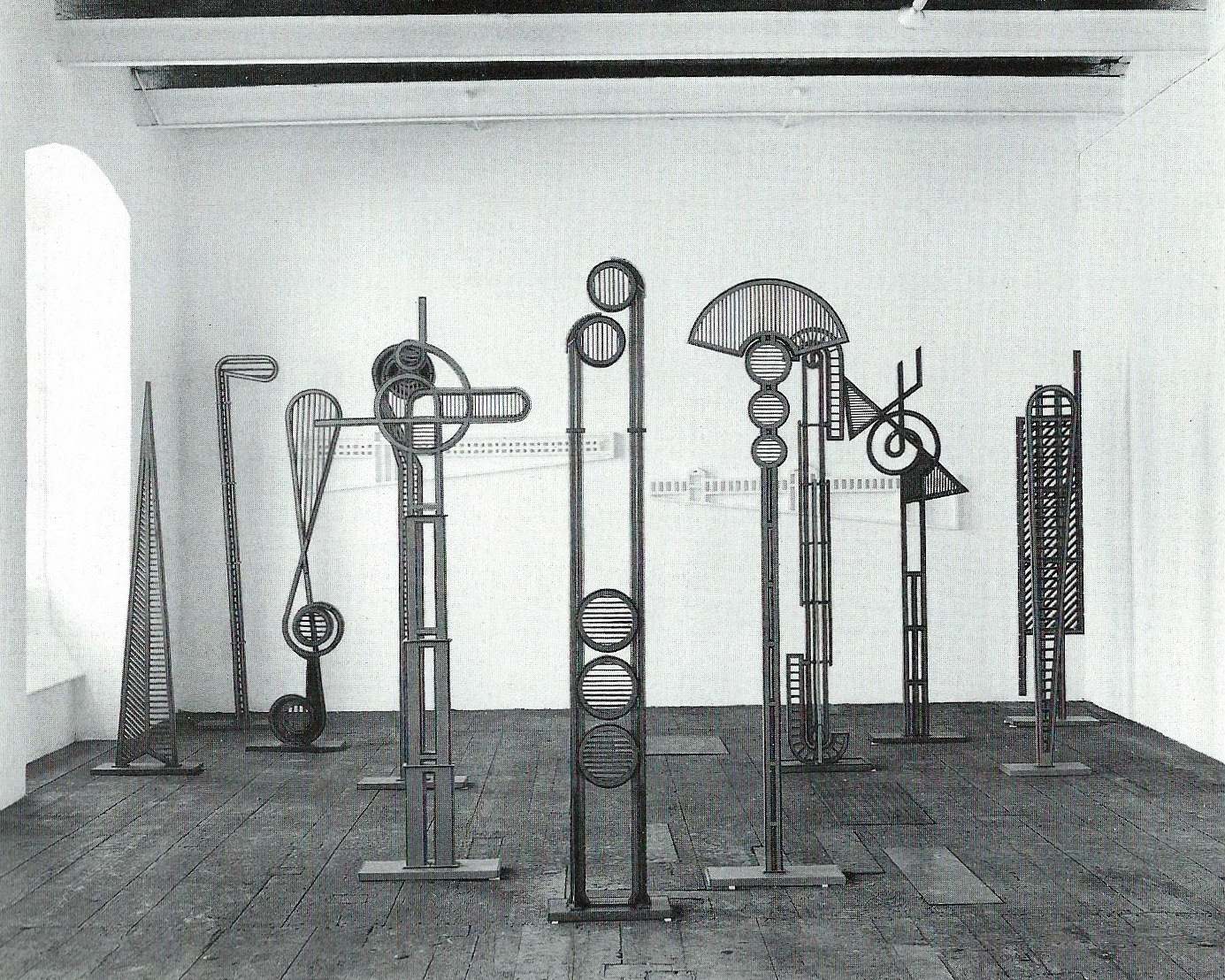

Versammeln und Gespräche (1984–1987)

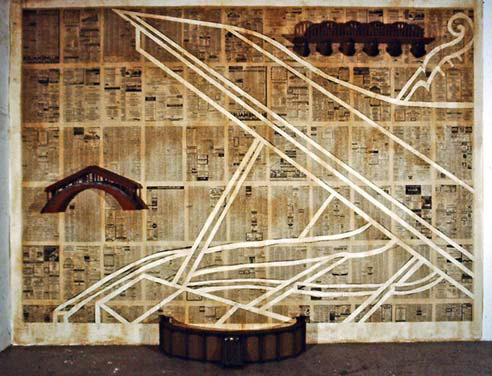

Brücken verbinden Ufer – oder Objekte: In mehreren Ensembles, u. a. im Kunstverein Düsseldorf und im P.S.1 New York, schweben Ufo-ähnliche Gebilde über Sitzgruppen oder Instrumentensilhouetten. Zeitungsannoncen, Konzertformen, Talsperrendämme und Fernsehturmspitzen mischen sich mit Symbolen von Arbeit, Musik oder Luxus. Die Frage nach Kommunikation wird Thema: Im „Babeltisch“ (1987) scheinen Verständigung und Sprachverwirrung eng beieinanderzuliegen.

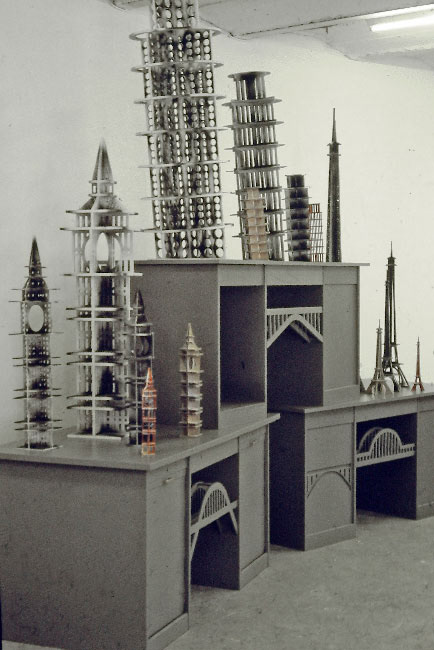

Europa (1984)

Auf und um einen Schreibtisch versammeln sich Modelle von Big Ben, dem Turm von Pisa und dem Eiffelturm. Als grob gebaute Maquetten erinnern sie symbolisch an Europa – an Bürokratie, Vielfalt und den Versuch, Unterschiedlichkeit in Gemeinsamkeit zu leben. In der erweiterten Version kommen zwei weitere Schreibtischsymbole hinzu. Die Installation wird 1984 in Köln (mit einem echten Schreibtisch) und in Rotterdam (mit gebauten Pendants) gezeigt.

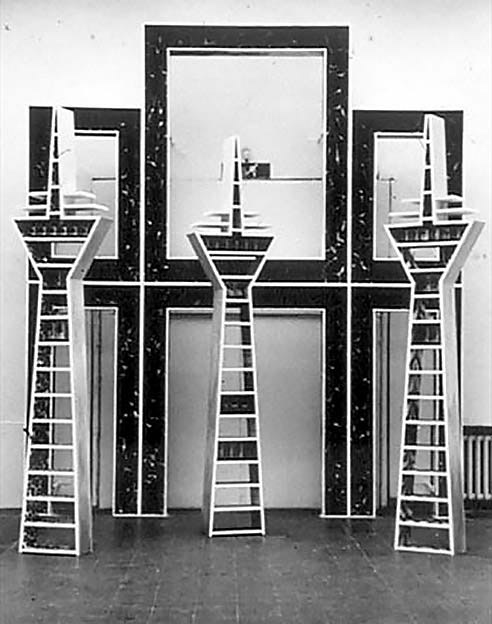

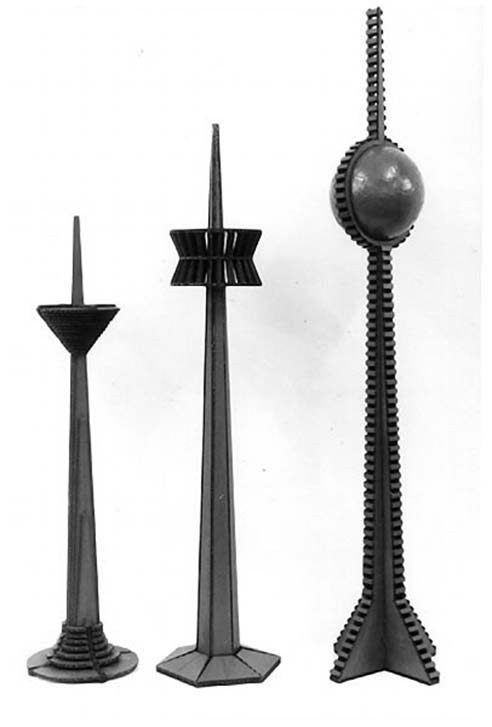

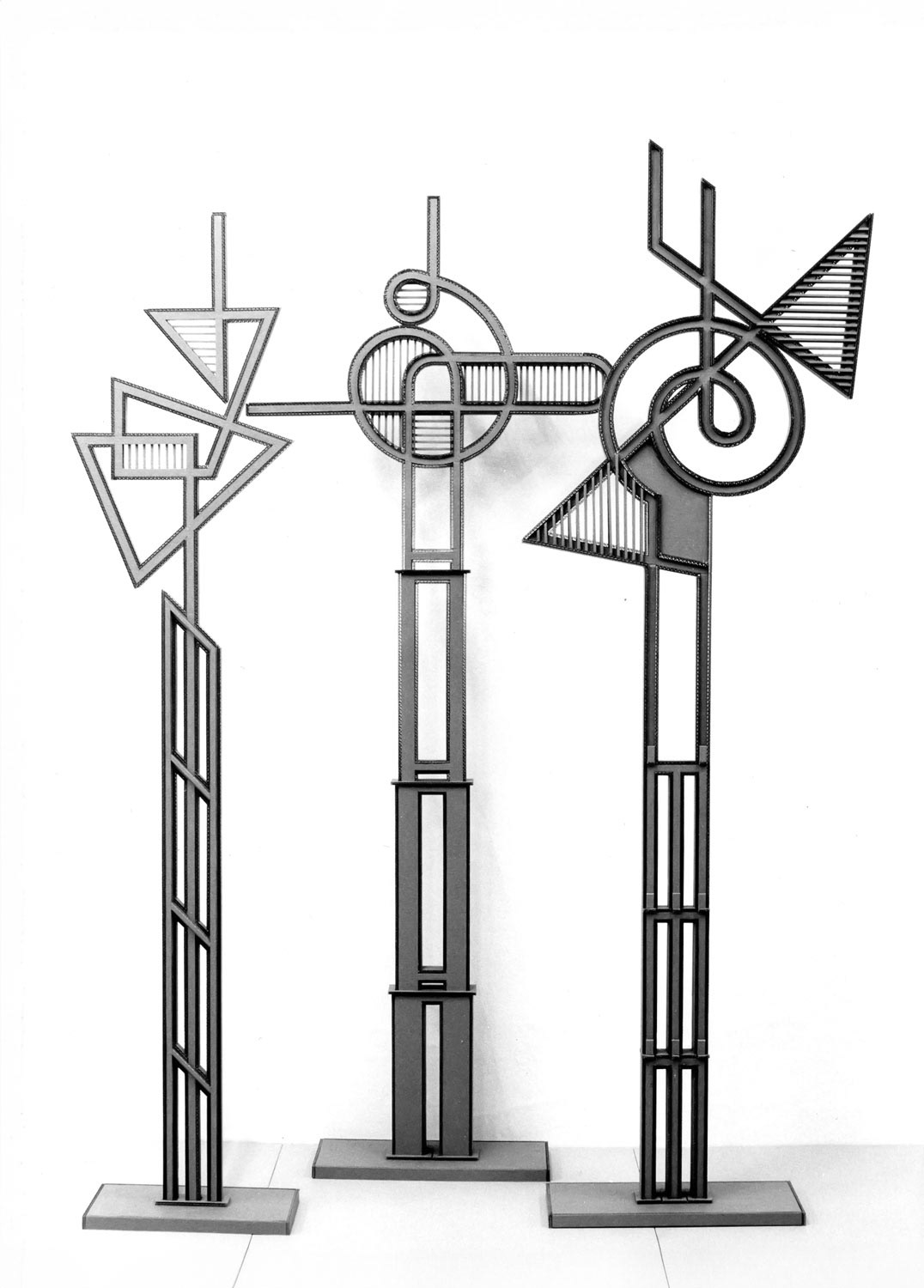

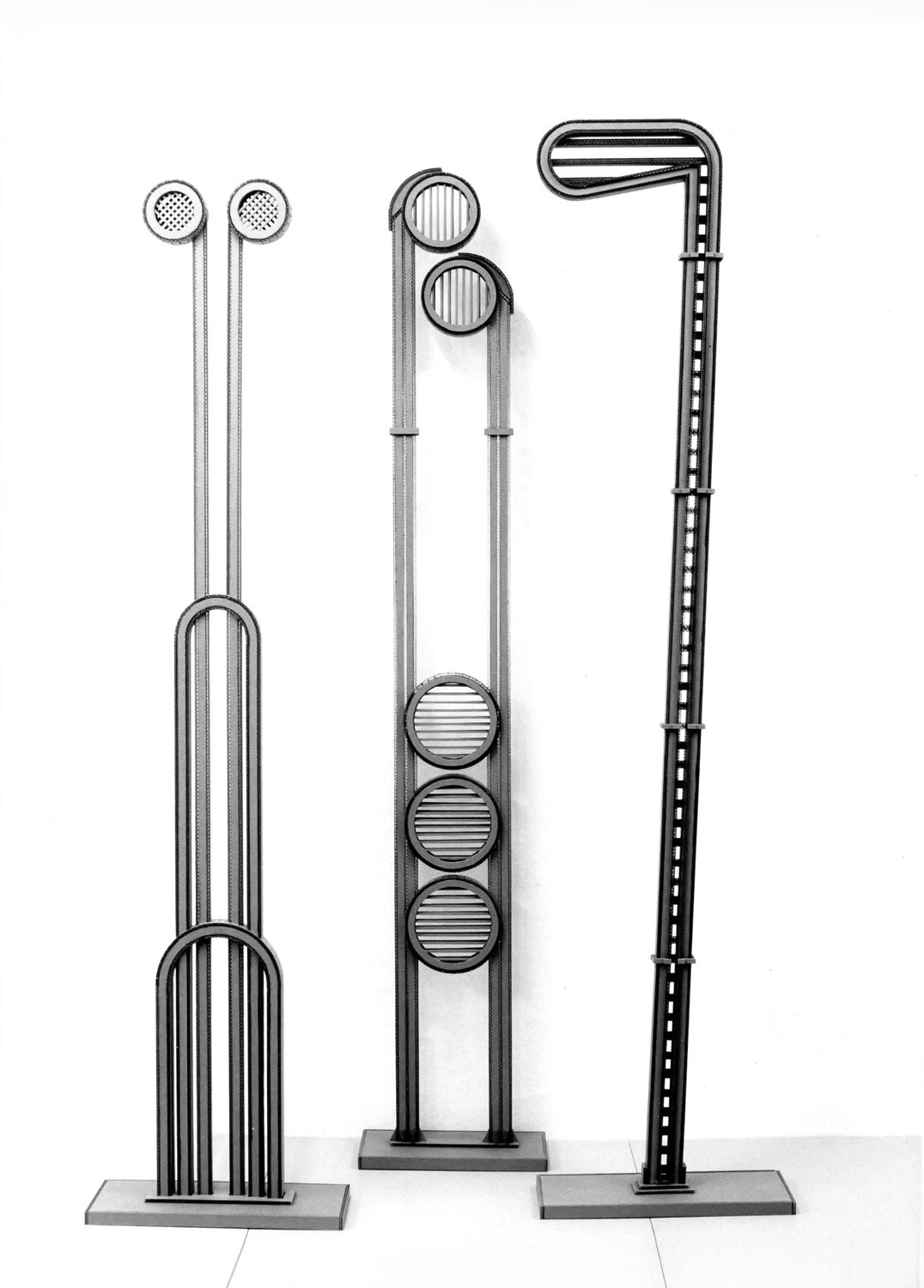

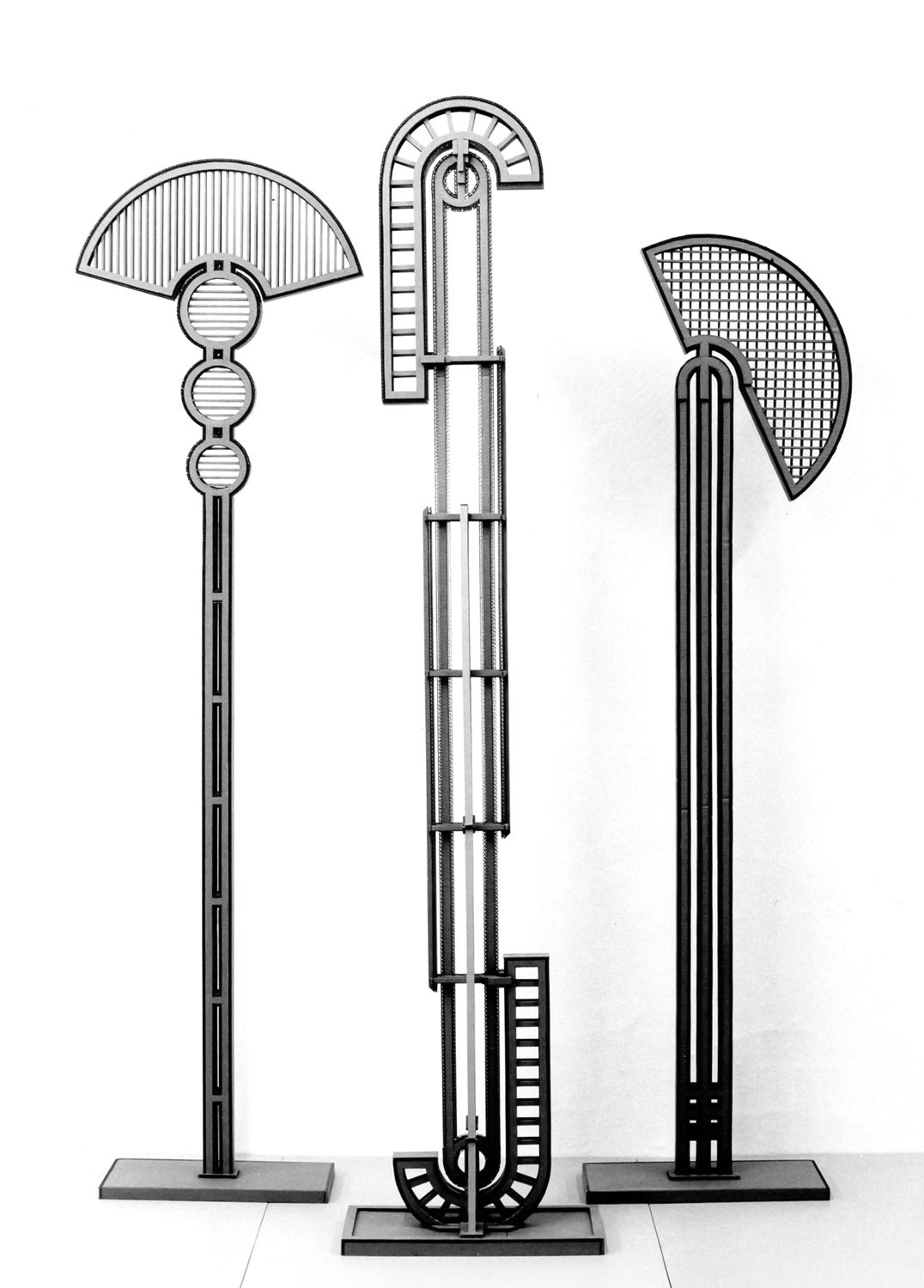

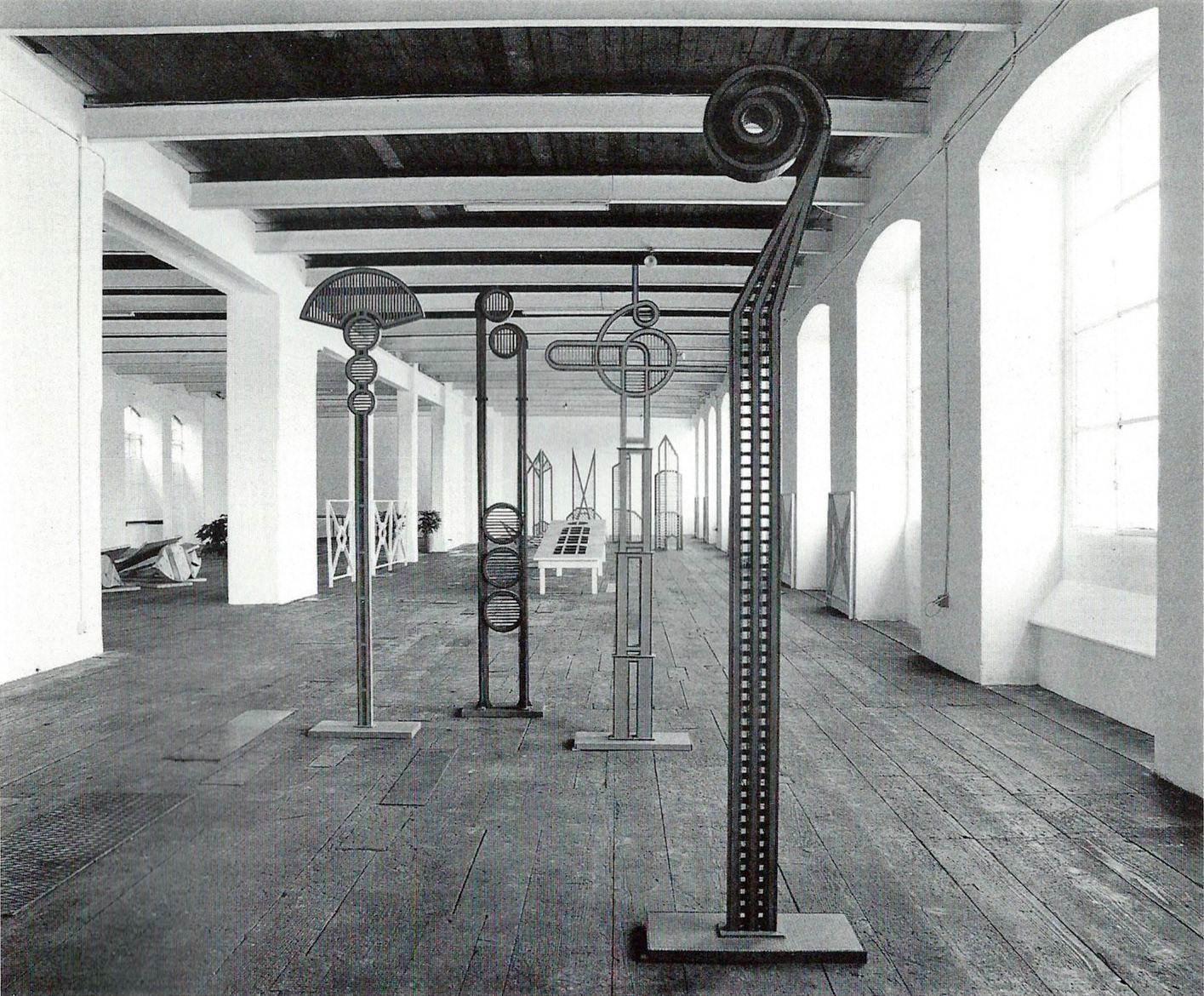

Pier und Ozean (1985)

Türme bestimmen die Skyline industrieller Städte. Jeweils drei Wachtürme, Fernsehtürme oder Gasometer gruppieren sich entlang eines zentralen, schwarz lackierten Piers aus Holz und Gips. Die Skulpturen sind aus roter Wellpappe gebaut – architektonische Assoziationen treffen auf freie Fantasie. Gezeigt wird die Serie 1985 bei Bernier in Athen, später digital simuliert.

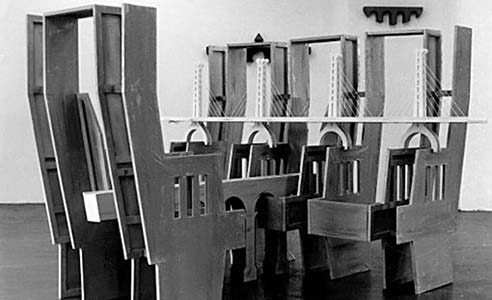

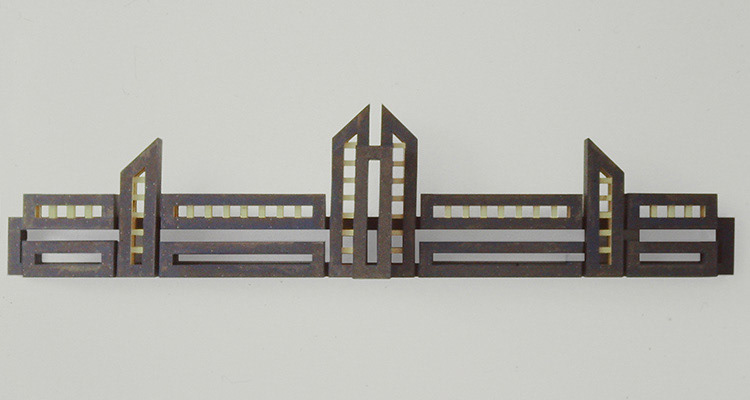

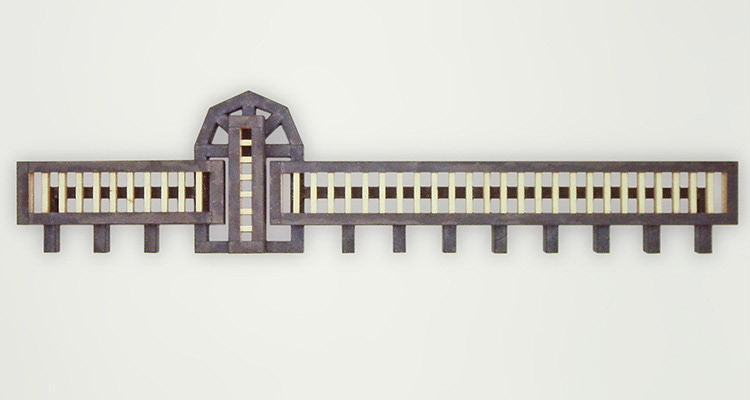

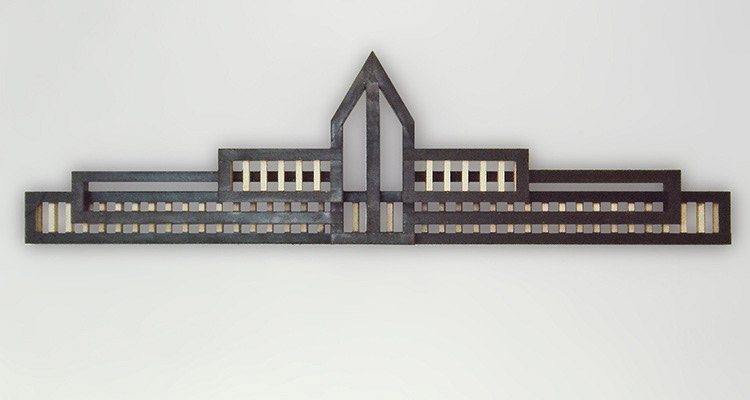

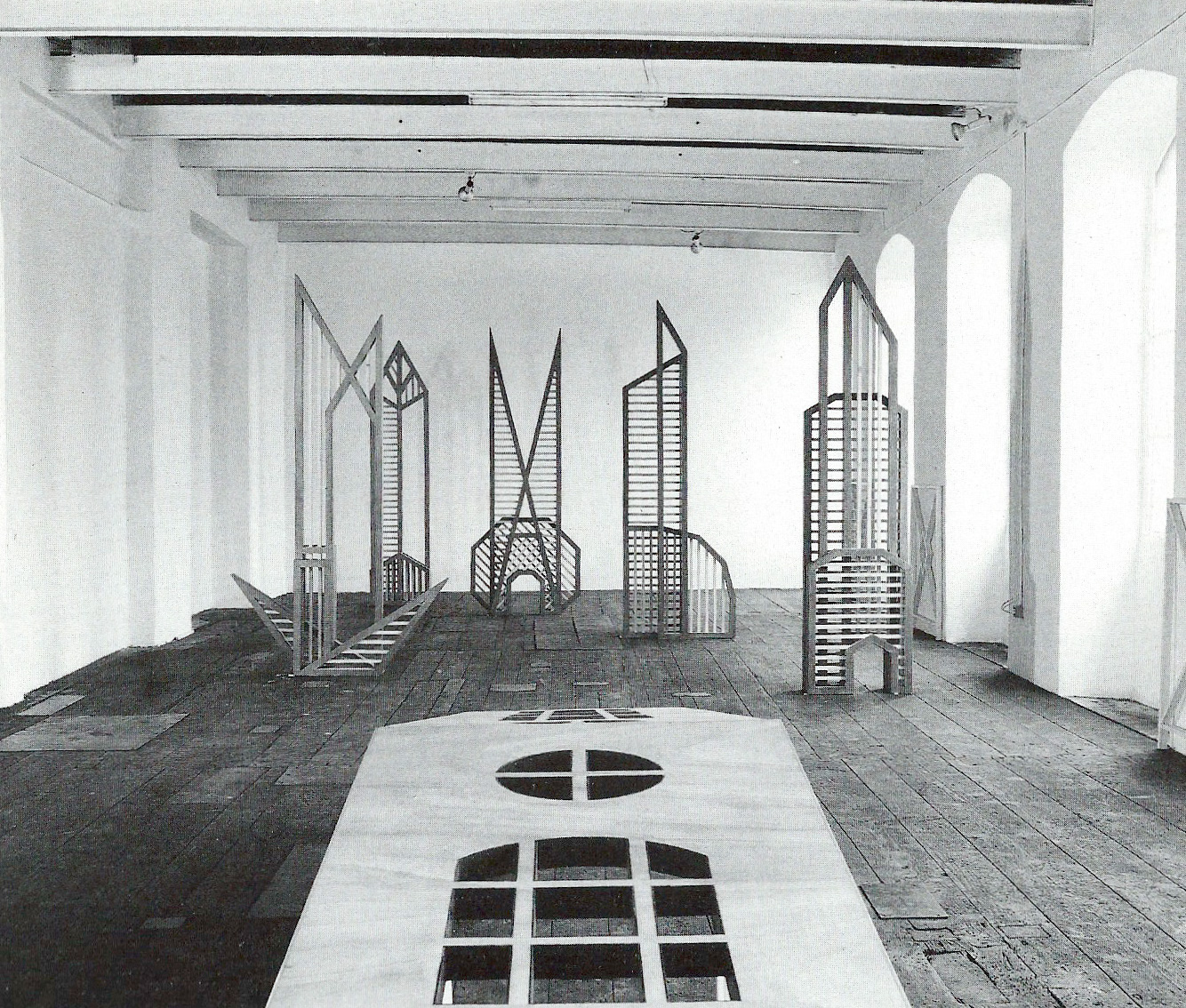

Bahnhofsplatz (1985)

Als horizontale Entsprechung zu den Türmen von Pier und Ozean entstehen Überdachungen, Bahnhofshallenstrukturen, Uhren und Säulen – ebenfalls aus Wellpappe gebaut und mit Klarlack versiegelt. Die Arbeit wird 1985 von der Galerie Konrad Fischer auf dem Kölner Kunstmarkt präsentiert.

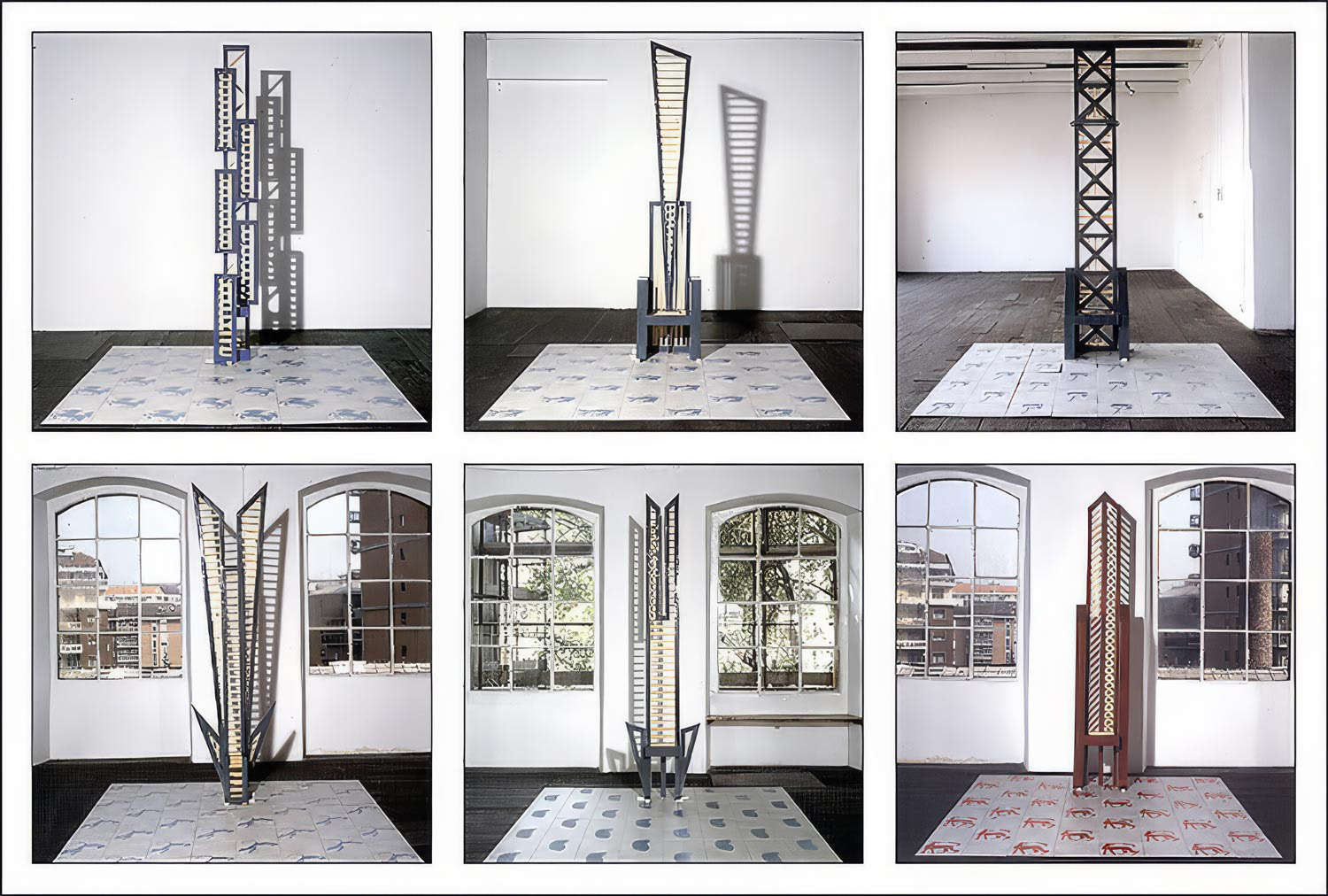

Zaunkönige (1986)

Zehn Stelen aus Wellpappe umringen zwei schräg stehende Tische – in deren Oberfläche die Fensterformen des Ateliers eingeschnitten sind. Die Skulpturen sind nun erstmals überlebensgroß. In Ausstellungen in Köln und Hamburg thematisiert die Arbeit symbolisch Machtverhältnisse zwischen Künstler:innen, Kurator:innen und Institutionen. Ein Zaun als Wandmalerei dient als Hintergrund.

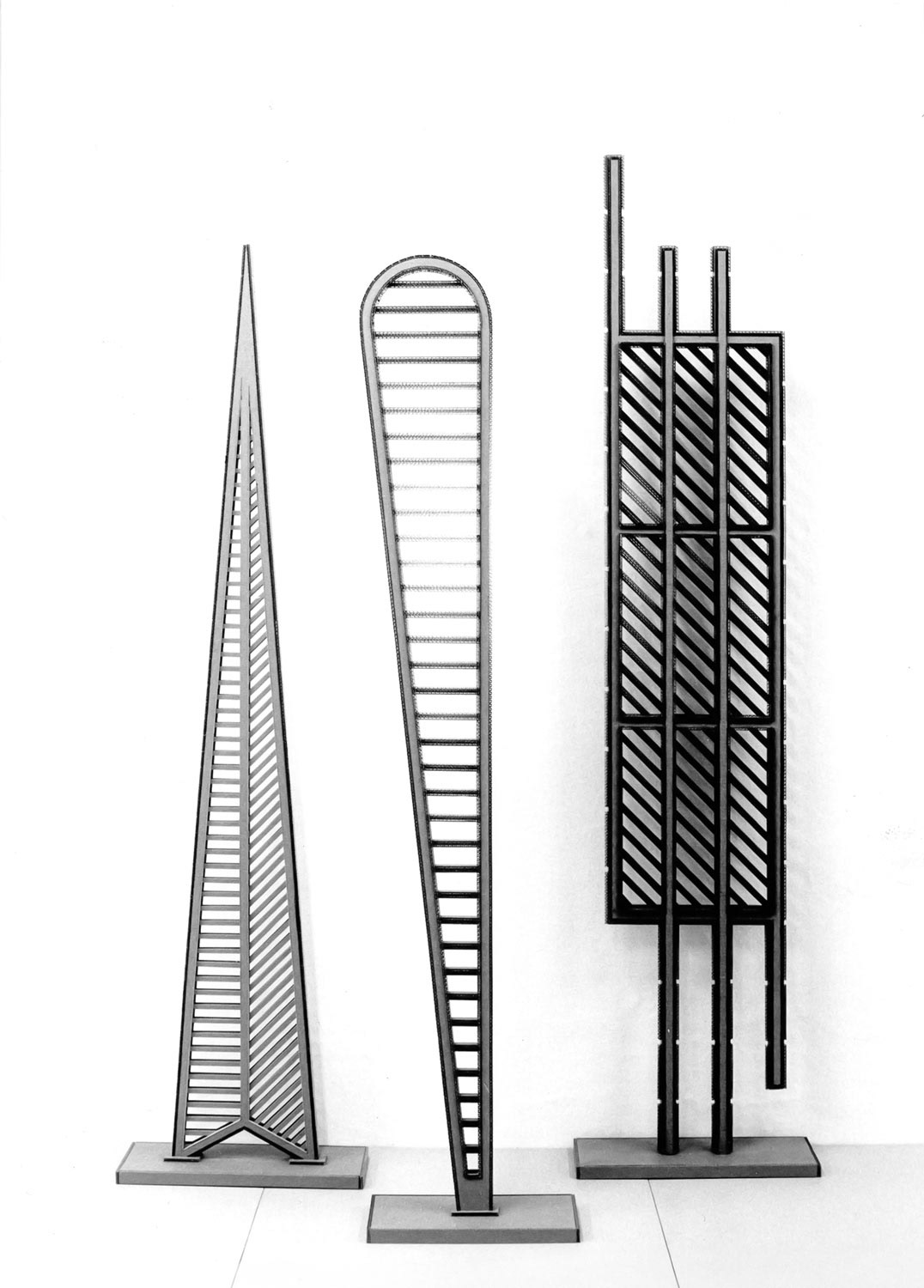

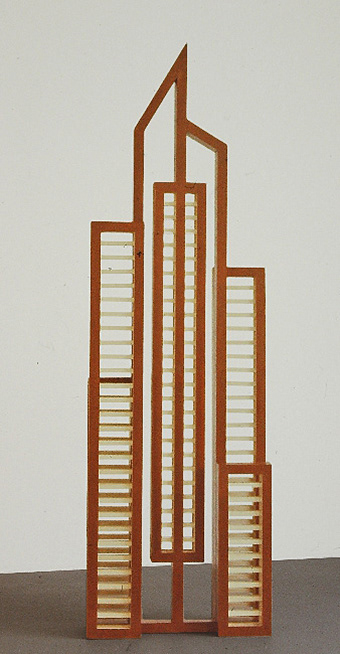

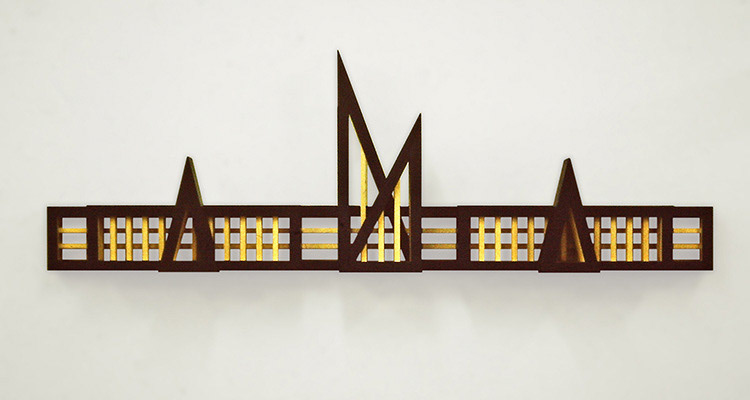

Fassaden (1986)

Mit Holzlatten statt Wellpappe verändern sich Konstruktion und Anmutung. Horizontal geschichtete Rahmen erinnern an architektonische Fassaden – rot im Raum, blau an der Wand. Die Serie wird 1986 bei Galerie Fischer in Düsseldorf gezeigt. Die vertikalen Skulpturen lösen sich zunehmend von Symbolik und nähern sich formalen Übersetzungen von Zeichnungen in den Raum.

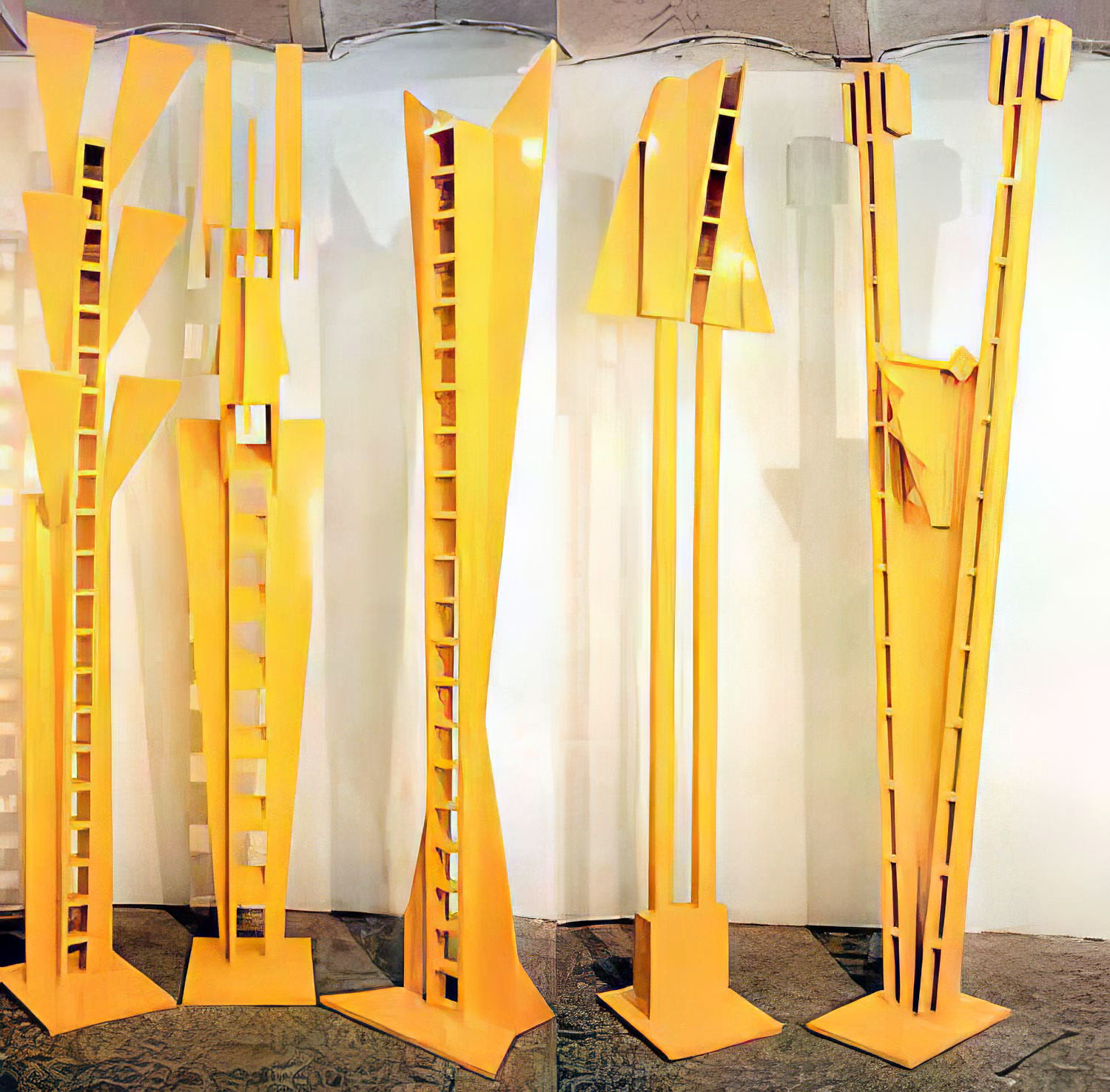

Ämter (1986)

Für eine Ausstellung bei Tucci Russo in Turin entstehen neue Skulpturen auf Basis der Fassadenstruktur – nun in Gelb. Die stehenden Formen wirken monumental, fast behördlich. Auch die „Zaunkönige“ sind Teil der Ausstellung und erhalten in diesem neuen Kontext eine zusätzliche Lesart.

Park (1987)

Für die Skulpturenbiennale monumenta 1987 in Middelheim entsteht ein Ensemble aus Laterne, Bank und Zaun – inspiriert von früheren Skulpturenserien. Der Park als öffentlicher Raum wird in abstrahierter Form mit „nützlichen“ Elementen versehen, die in ihrer Form auf Brücken, Türme und Fassaden verweisen.

Rosengarten (1988)

Fünf gelb lackierte Skulpturen „bewachen“ 1988 von oben einen Rosengarten in Neuss – installiert in den Fenstern eines Wasserturms. Das Bauen aus zugeschnittenen Holzplatten erlaubt spitzere, expressivere Formen. Die Geisterfiguren wirken zugleich schützend und fremd.

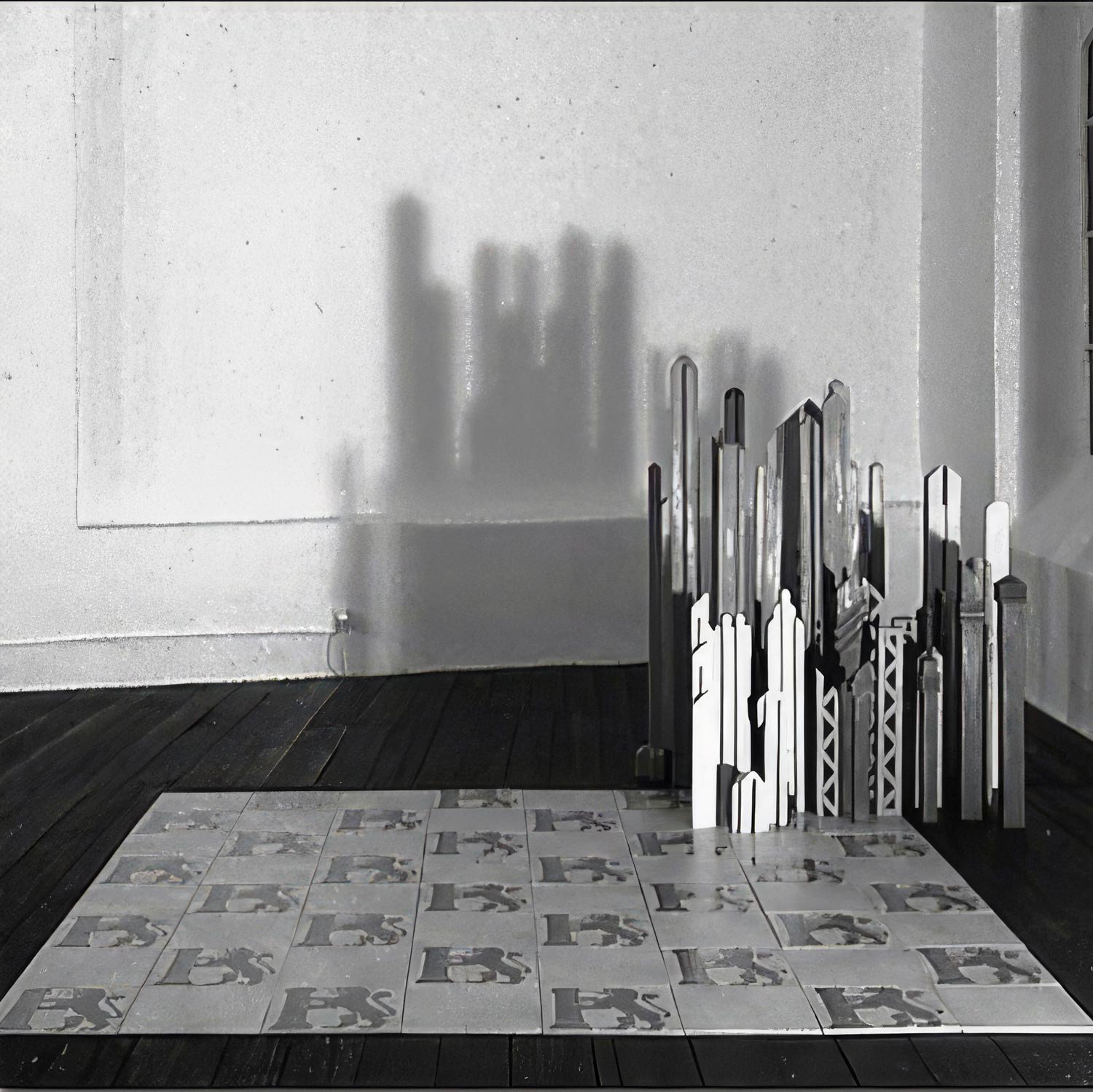

Thronsaal (1989)

Für eine weitere Ausstellung bei Tucci Russo werden die stehenden Skulpturen zu Stühlen transformiert – mit Sitzflächen, heraldischen Symbolen und Fliesenpodesten. Neben dem „Thronsaal“ steht ein achtes Quadrat mit einer Gruppe kleiner Figuren: senti. Die Skulpturen sind blau oder rot lasiert.

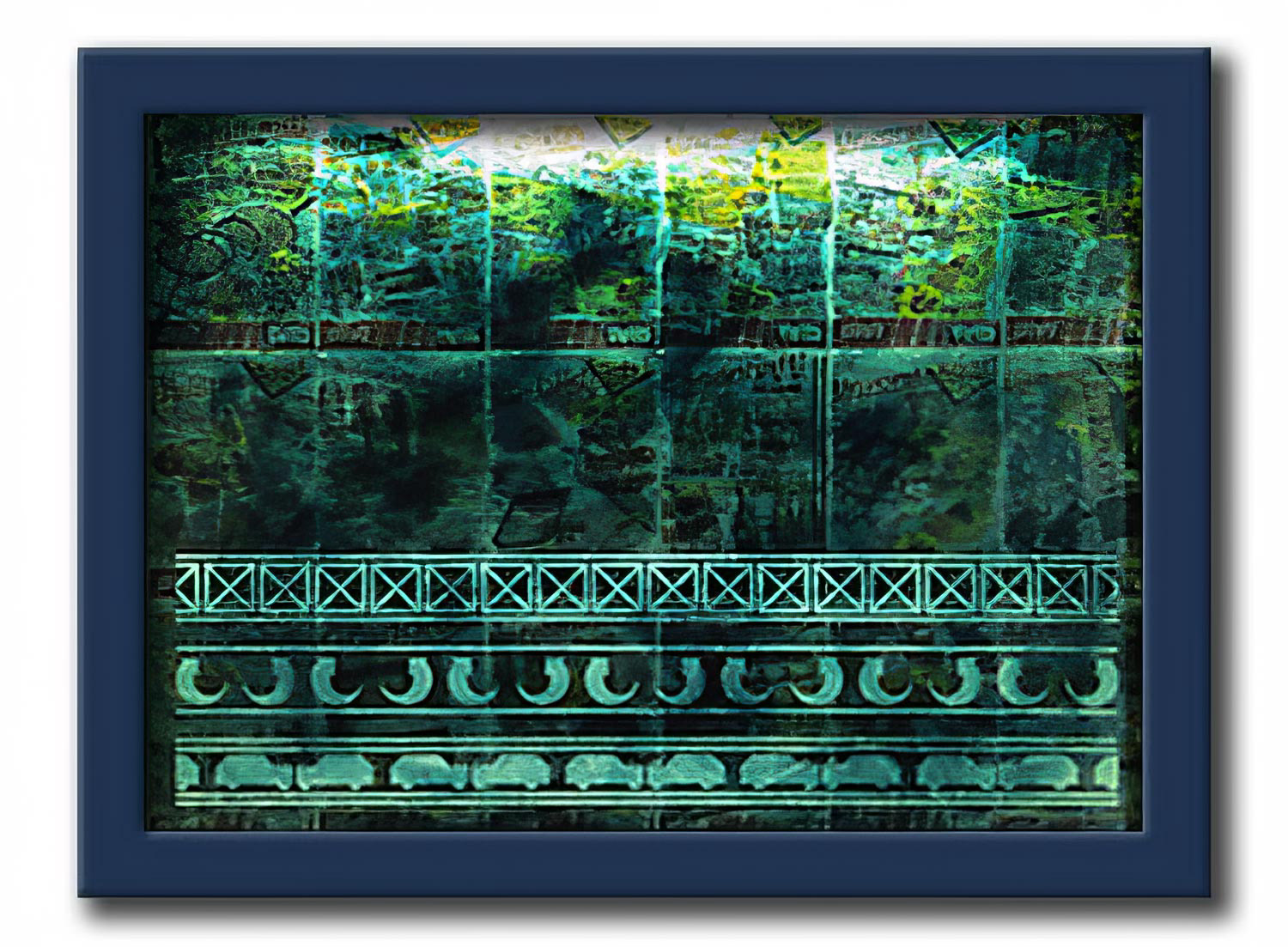

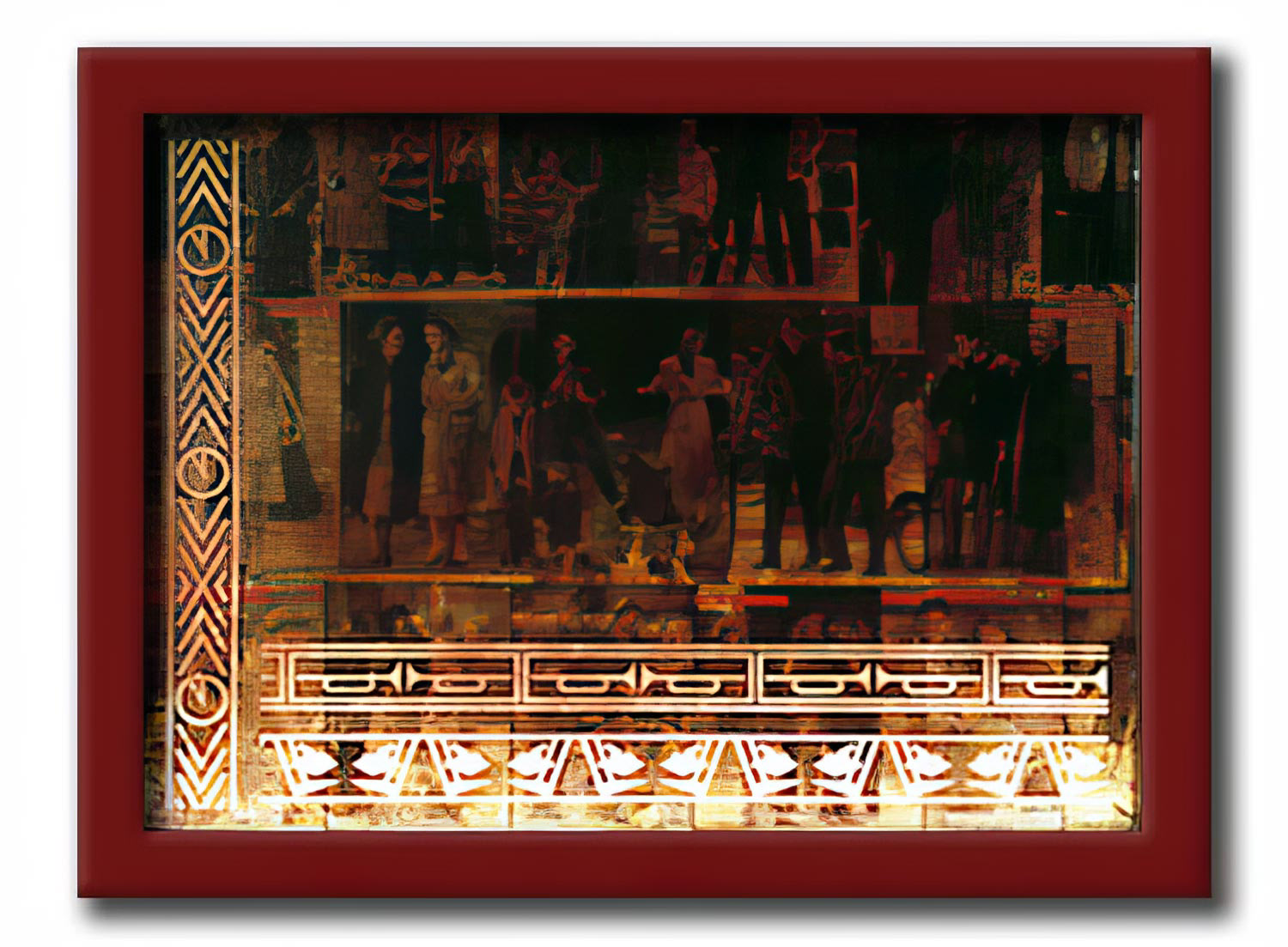

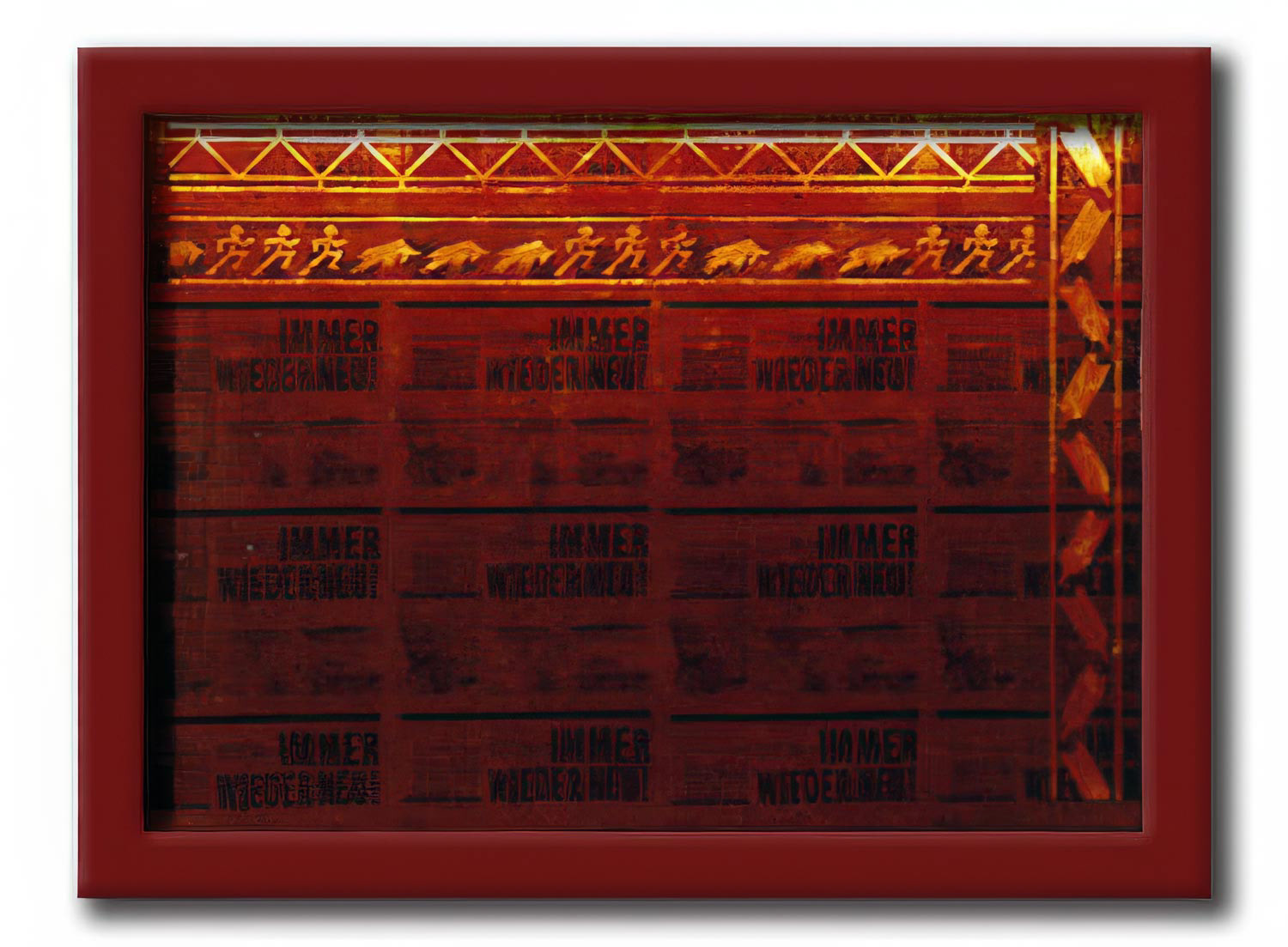

Leuchtreklame (1989)

Sieben Leuchtkästen mit eingeklebten Zeitungsannoncen, Bordüren und lackierten Flächen thematisieren Kommunikationsmuster unter Künstler:innen – ironisch und überzeichnet. Die Kästen sind farbig hinterleuchtet, die Ornamente geschnitten, Collage und Licht verschmelzen zu symbolischen Szenen.

Skat (1989)

Eine der Neusser Skulpturen wird grün gestrichen und in das Fenster der Galerie Fischer in Düsseldorf gestellt. Darunter ein Tisch mit Bänken – der ehemalige Treffpunkt der Ateliergemeinschaft. Sieben kleine Geister versammeln sich: ein Symbol für das Erbe, das in die Zukunft getragen wird.

Berge / Pas de Roland (1989)

Fünf kleine Geisterfiguren bewachen fünf Berge aus Gips und Holz – inspiriert vom sagenumwobenen Pas de Roland in den französischen Pyrenäen. Ein farbig gefasstes Relief bildet den Hintergrund.