Ende der 1980er Jahre wächst bei Klaus Jung das Interesse an einer Lehrtätigkeit an einer Kunsthochschule. Eine Stelle an der kleinen, aber engagierten Kunstakademie in Trondheim wird ausgeschrieben – und obwohl Norwegen ihm bis dahin unbekannt ist, reizt ihn der Gedanke, sich aus dem Düsseldorfer Kunstbetrieb herauszulösen und neue Kontexte kennenzulernen. Der ursprüngliche Plan: ein kurzer Ausflug ins Ausland. Doch daraus werden 13 Jahre Norwegen und später 7 Jahre Schottland.

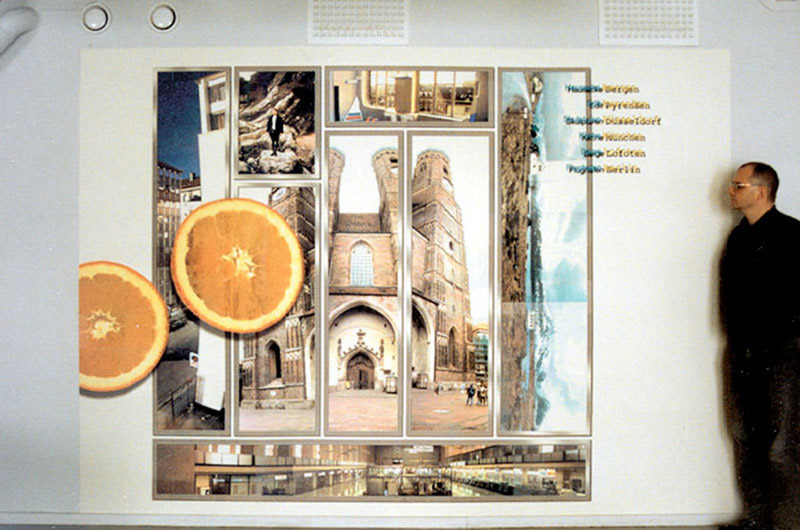

Trondheim 1989 - 1995

In Trondheim entsteht zunächst ein Zweitatelier parallel zum Raum in Düsseldorf. Bald wird jedoch klar, dass der Aufenthalt kein kurzes Intermezzo bleibt. Die hervorragend ausgestatteten Werkstätten der Kunstakademie ermöglichen ein produktives Weiterarbeiten mit Holz und Metall. Doch allmählich verschiebt sich der Fokus: vom Objekt zum Bild. Das Bild war immer schon Teil der Skulptur – als Inhalt, als Hintergrund, als Referenz. Nun soll es für sich selbst sprechen.

Wenige Monate nach seiner Ankunft kündigt der damalige Rektor der Akademie seinen Rücktritt an. Klaus Jung erklärt sich bereit, die Leitung zu übernehmen – eine Entscheidung, die vom Kollegium mitgetragen wird und seinen weiteren künstlerischen wie institutionellen Werdegang prägt.

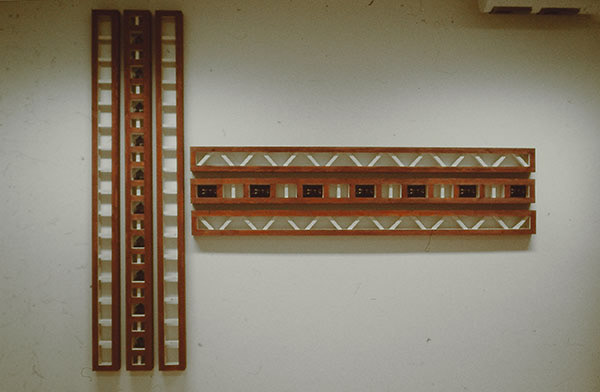

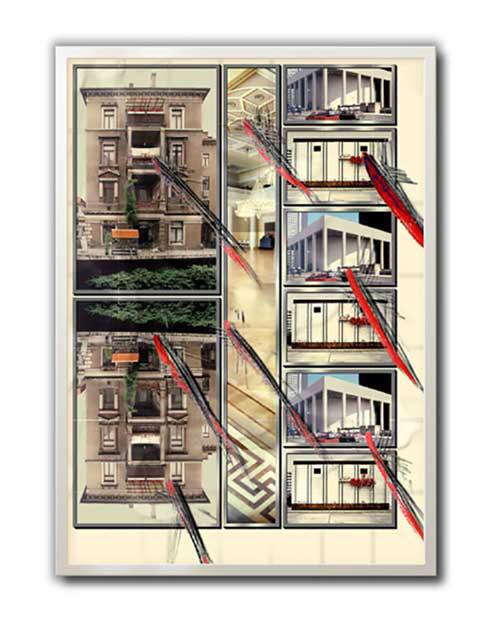

Rote Skulpturen (1990)

In den ersten Jahren wird das Prinzip der Fassaden und Stühle aus der Düsseldorfer Zeit weiterverfolgt. Fotoserien und Fernsehstandbilder werden in Holzkonstruktionen eingefügt, die wie überdimensionierte Rahmen wirken – bildtragend, deutend, begrenzend. Erste Collagen hinter Glas entstehen. Eine Ausstellung der Lehrenden in der alten Bergarbeiterstadt Røros markiert – wenn auch unbewusst – den Abschied von der Skulptur.

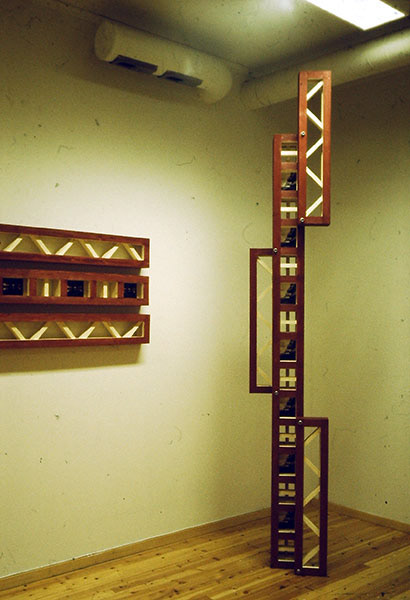

Spiegel (1990–1991)

Das aus TV-Screenshots aufgebaute Bildarchiv wächst. Statt klassische Collagen treten nun Fotosequenzen auf Spiegeln in Erscheinung. Eingeschnittene Muster legen den Spiegelgrund frei – die Betrachtenden sehen sich selbst inmitten des Bildgeschehens. Solche Arbeiten werden im Atelier in Trondheim, in Düsseldorf und 1991 im Klingenmuseum in Solingen gezeigt, wo ihnen nochmals eine Skulpturengruppe entgegengestellt wird.

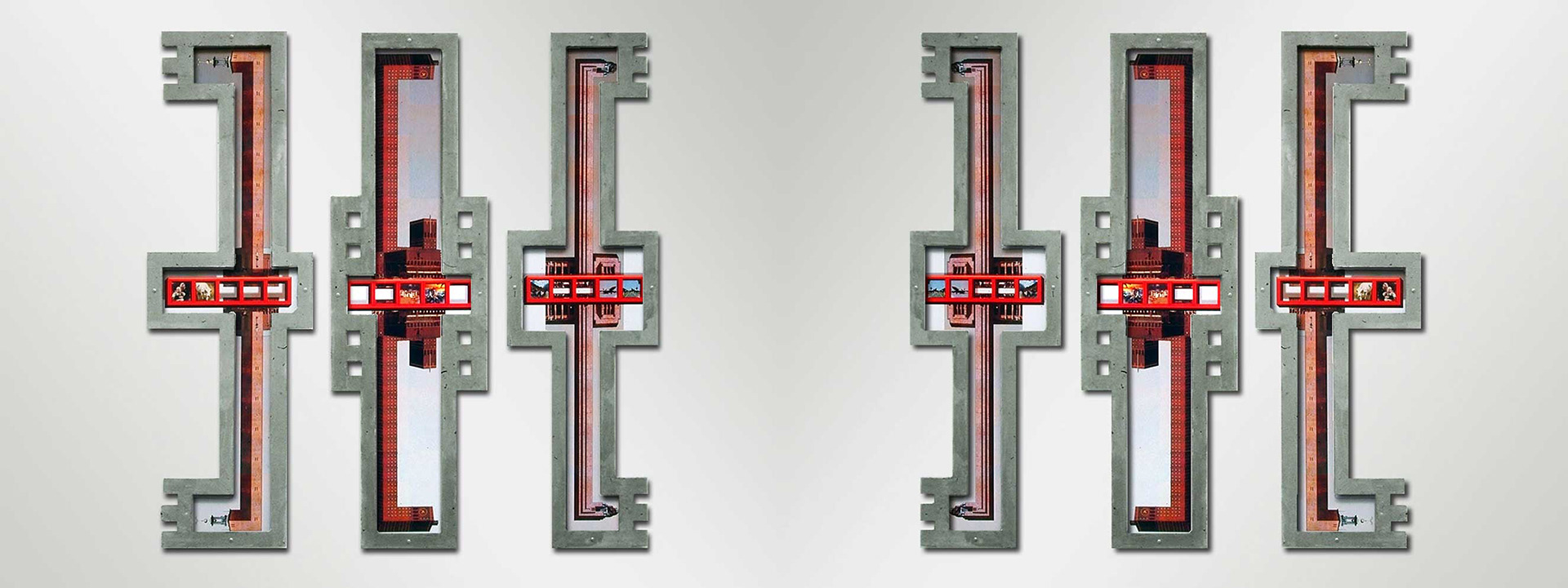

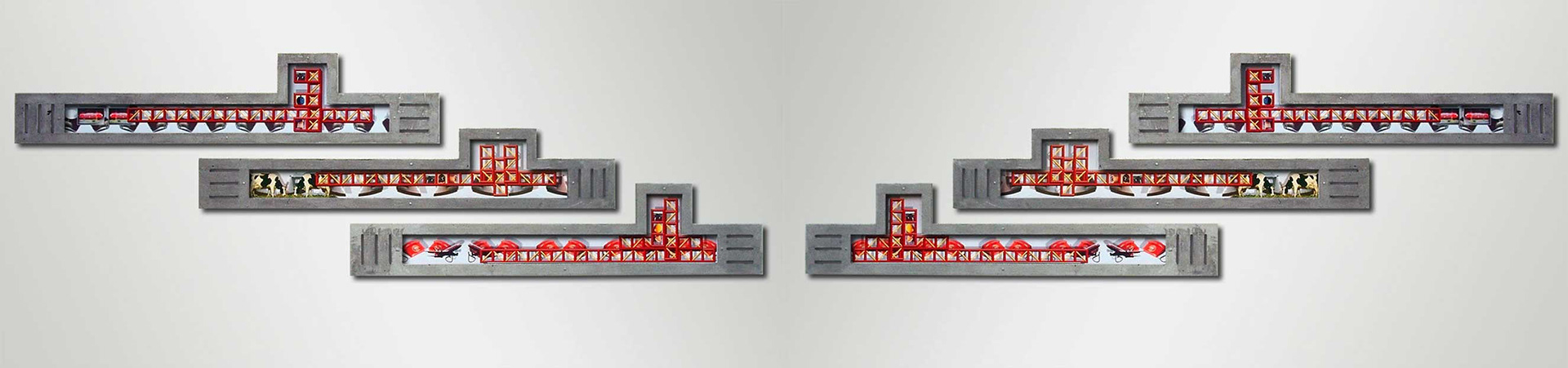

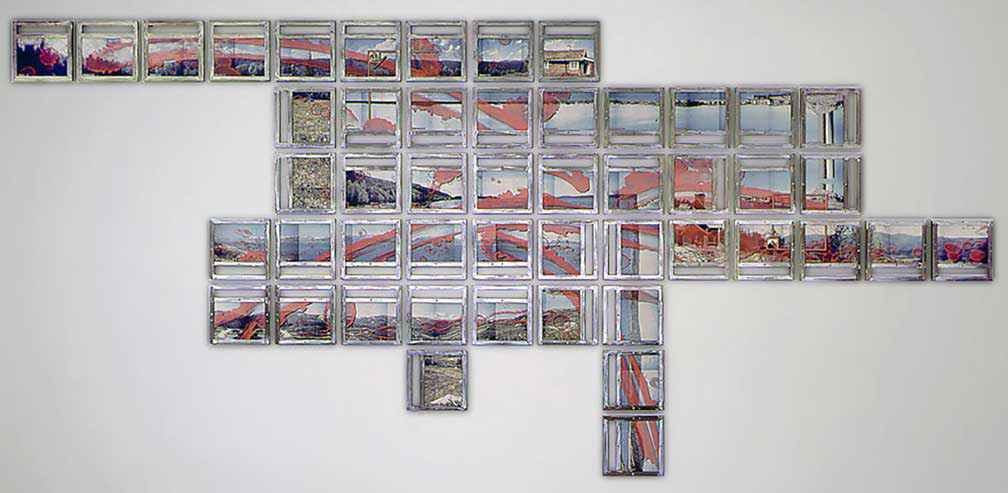

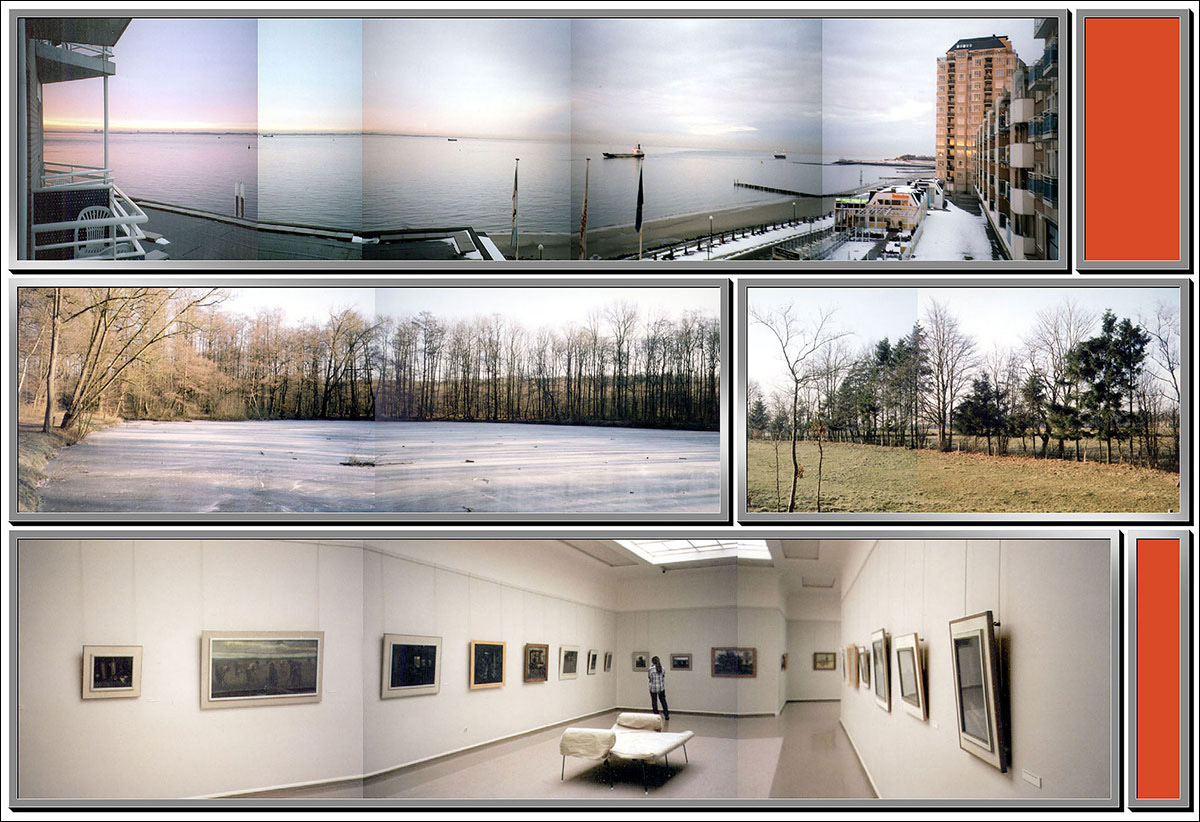

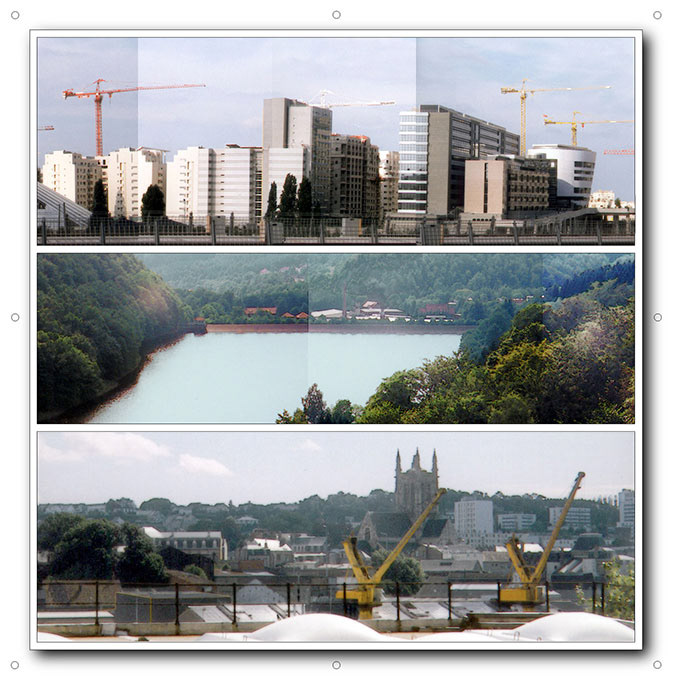

Horizonte (1992)

Mit dem Zugang zu digitalen Bildbearbeitungsprogrammen an der Kunstakademie beginnt eine neue Werkphase. Horizontlinien, ikonische Architekturen und reale Landschaften werden in digitale Panoramen überführt, verzerrt, verlängert. Die Serie Horizonte, im Sommer 1992 im Düsseldorfer Atelier ausgestellt, spielt mit linearer Streckung, grafischer Abstraktion und der Frage nach Bildtiefe im digitalen Raum. Die Rahmen – graugestrichene Holzkästen – bewahren ein skulpturales Moment.

Erinnerungen (1993)

Eine Ausstellung im Trondheimer Kunstmuseum erweitert die digitalen Experimente. Landschaften werden geknickt, 3D-Simulationen eingebaut, performative Selbstporträts integriert. Bilder erinnern – aber an was genau? Die Frage nach dem Wahrheitsgehalt tritt in den Hintergrund. Der Ausstellungsraum wird durch symmetrisch gespiegelte Bildanordnungen strukturiert, Rahmen aus Gips und Holz verleihen den Arbeiten Körper.

Zettelwand (1993)

Im Rahmen eines Fellowships an der Ohio State University (USA) entsteht eine großformatige Bildinstallation aus schwarzweißen Laserprints – in Raster gehängt, durch Würfelwurf bestimmt, partiell übermalt. Die Zettelwand wird auf Gipskarton montiert, der später zerschnitten und in weiteren Arbeiten weiterverwendet wird: z. B. in einer Portikus-Installation (porch) als Verweis auf typische amerikanische Hauseingänge.

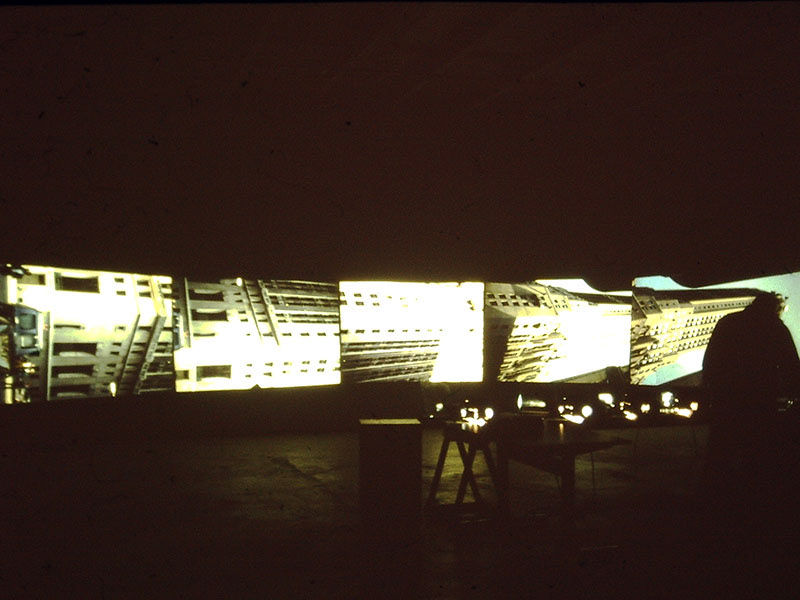

Projektionen (1994)

Eine mehrwöchige Reise durch die USA wird zum Ausgangspunkt einer neuen Arbeitsweise. Dias ersetzen das Skizzenbuch. In einer performativen Installation werden fünf Diaprojektoren manuell geschaltet. Wiederholung, Spiegelung, sequentielle Bildstreifen – unterstützt durch das rhythmische Klicken der Projektoren – erzeugen eine eigenwillige Dramaturgie im dunklen Raum.

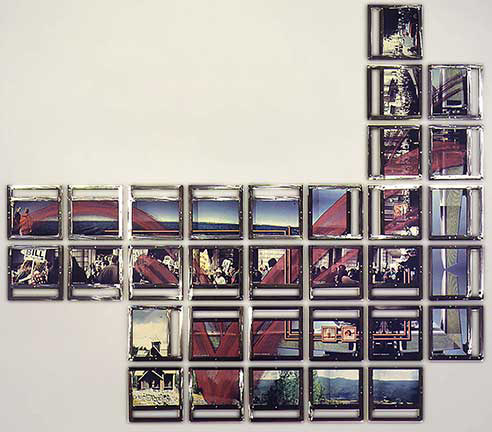

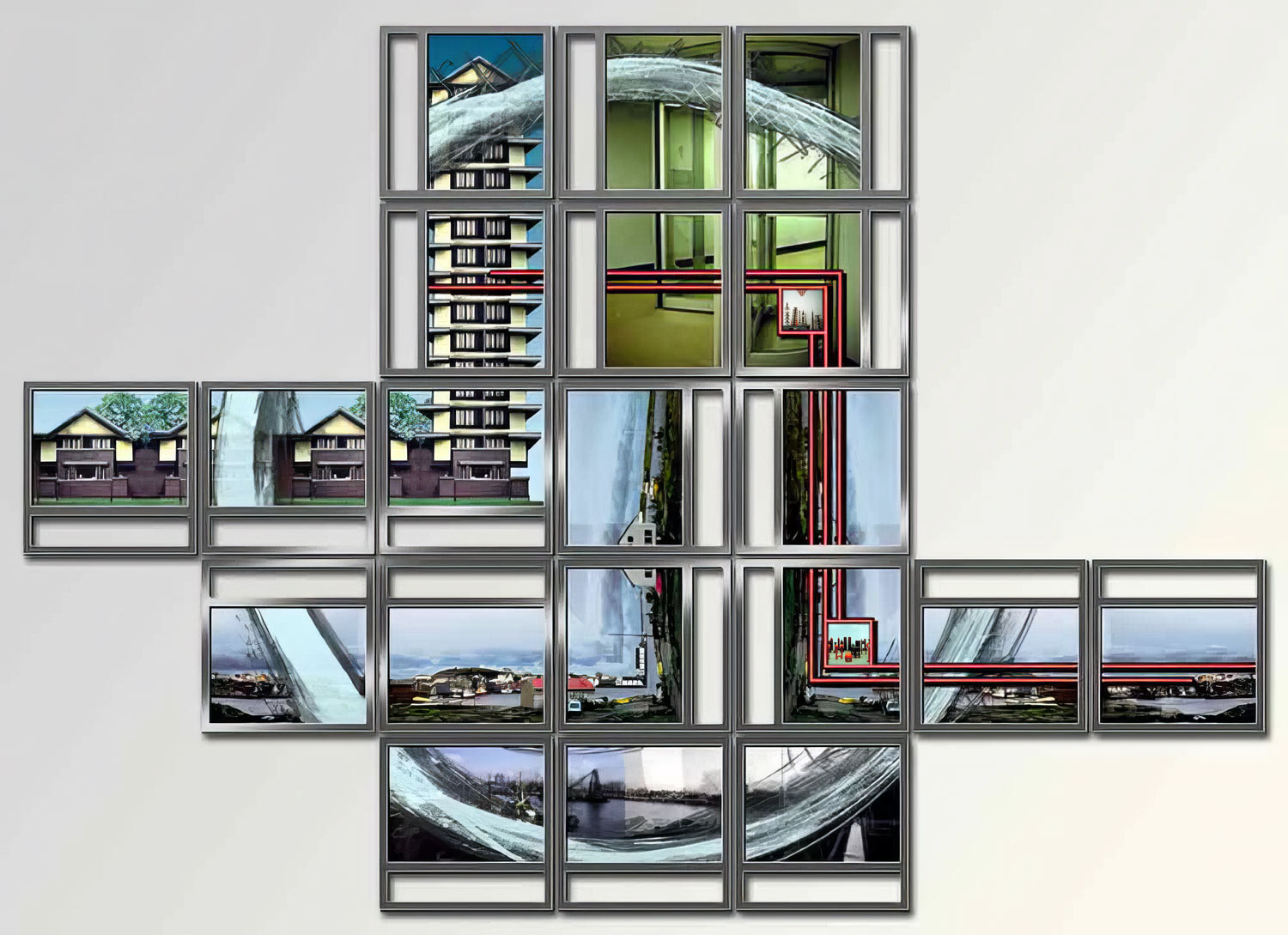

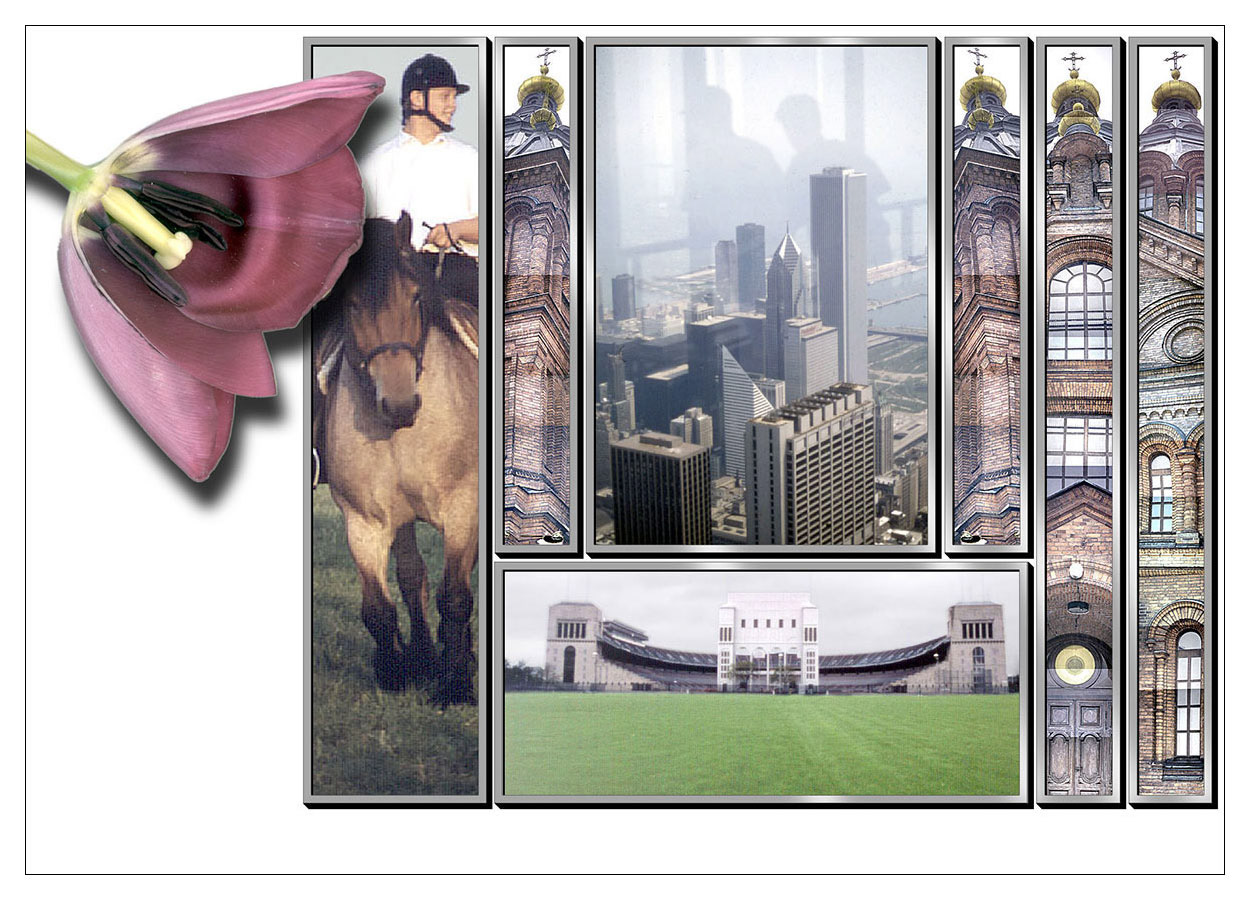

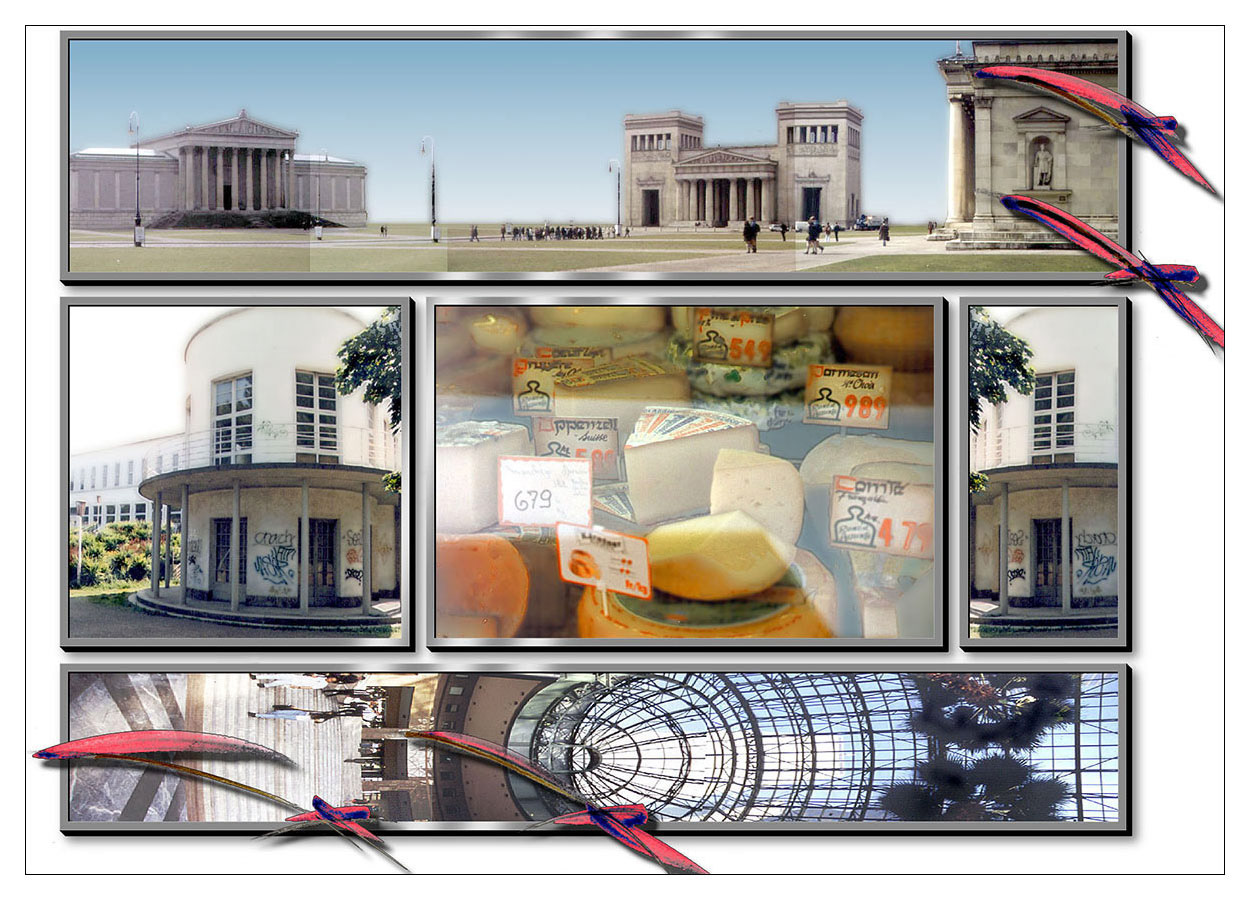

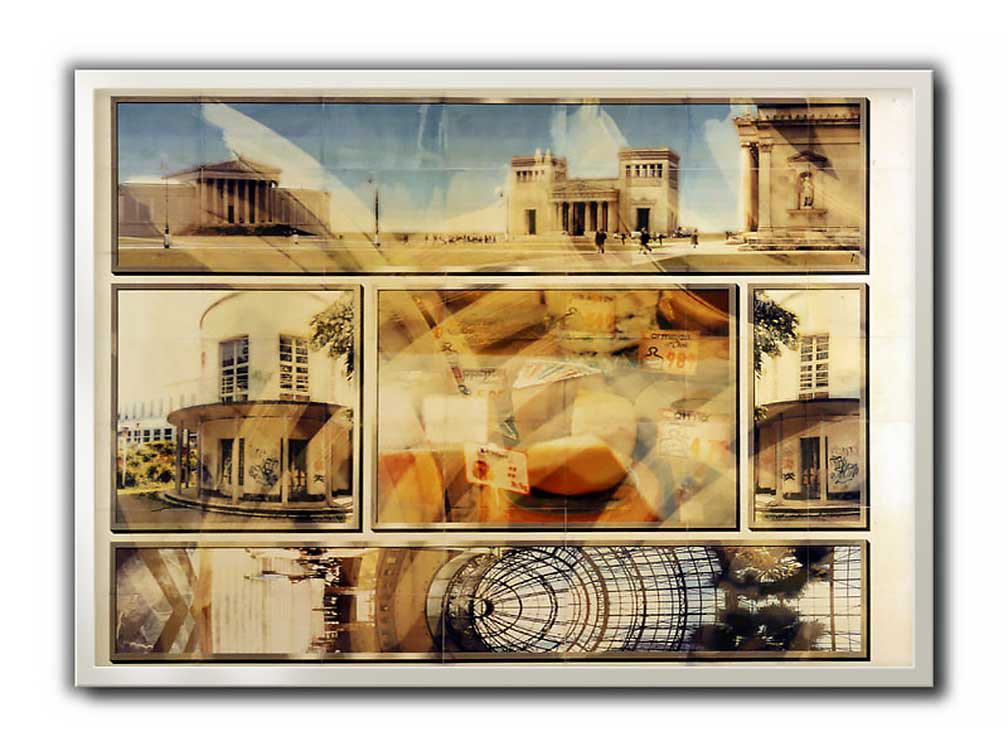

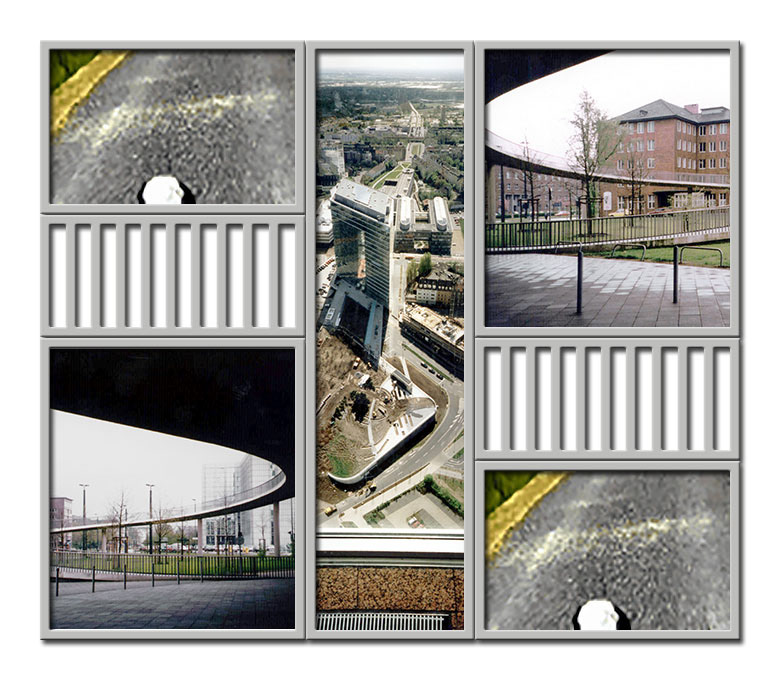

Gray Line (1995–1996)

Benannt nach dem Sightseeing-Bussystem vieler US-Städte, verarbeitet diese Serie die USA-Fotografien digital: Architekturbilder werden gestreckt, Panoramen neu montiert. Auf jedes Bild legt sich ein Rahmen aus Stahl mit einem charakteristischen Schlitz – oben, unten, rechts oder links. Die 303 Rahmen werden in einem monumentalen Wandfeld verschraubt (15 m × 3 m), erstmals gezeigt 1995 in der Projekthalle der Kunstakademie Trondheim, später im Lenbachhaus München.

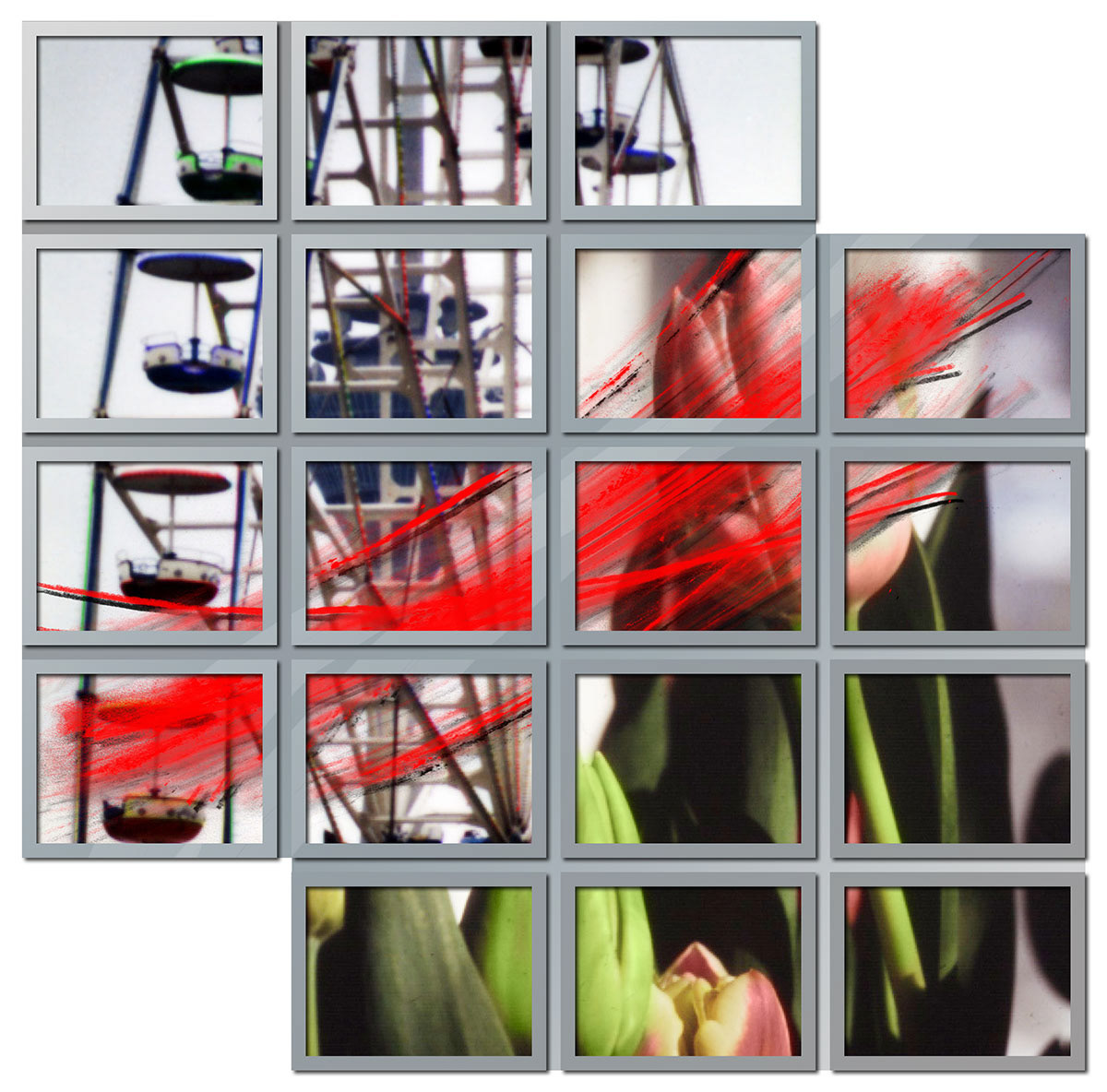

ständig gestört (1995)

Eine Serie von sechzehn Werken, ebenfalls in Stahlrahmen gerastert, entwickelt das Prinzip weiter. Repetitive Bilder, gestische Überlagerungen, digitale Deformationen und zeichnerische Interventionen stören bewusst das Bildverständnis – ein Hinweis auf die verhandelbare Realität digitaler Repräsentation.

eingehängt (1995)

Zwei Fotografien werden quadratisch vergrößert und ineinander verschränkt. Grobe zeichnerische Überzeichnungen irritieren die Erwartung an visuelle Klarheit. Die Inkjet-Drucke im A4-Format werden zu einem großen Ganzen (ca. 180 × 180 cm) gerahmt. Eine Auswahl wird 1995 im Kunstverein Oslo ausgestellt.

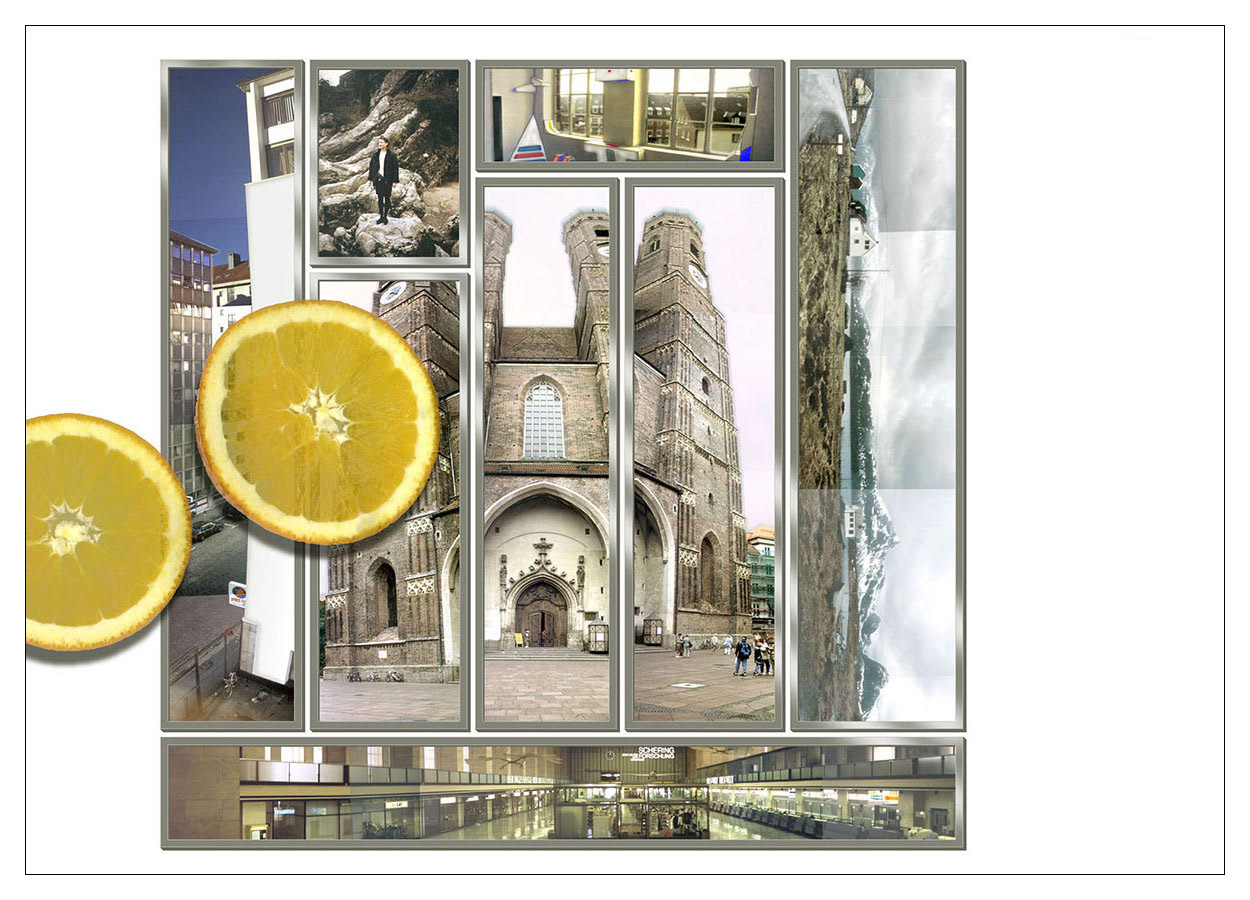

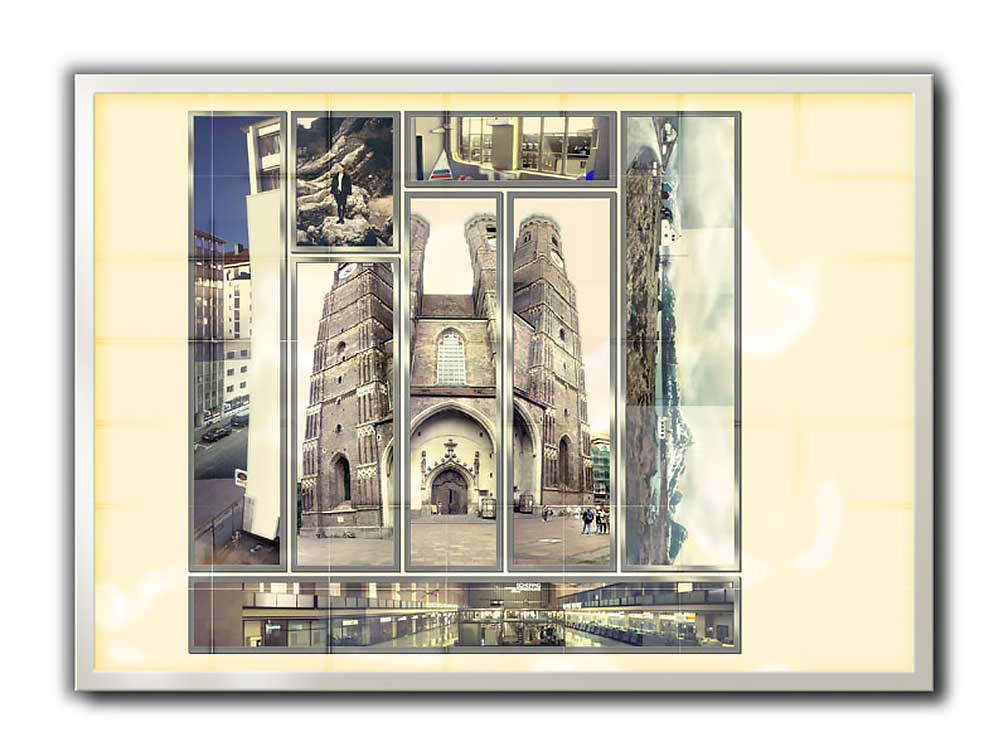

BERGEN 1990- 2002

Nach zwei Amtszeiten als Rektor der Kunstakademie Trondheim wird Klaus Jung von der Kunstakademie in Bergen angefragt, vorerst vertretungsweise die Verantwortung für die Studierenden im ersten Studienjahr zu übernehmen. Ein erneuter Umzug folgt, ein neues Atelier wird in einem Raum der Kunstakademie eingerichtet. Der Zugang zu digitalen Technologien – Computern, Bildbearbeitungssoftware und Druckern – verbessert sich deutlich, zumal die Arbeit an einer Kunsthochschule solche Entwicklungen unterstützt und beschleunigt. Die künstlerische Aufmerksamkeit verlagert sich zunehmend auf das fotografische Bild.

In Norwegen beginnt zu dieser Zeit eine umfassende Hochschulreform. Die kleinen, bis dahin unabhängigen Kunsthochschulen sollen in größere Einheiten überführt werden. In Trondheim wird die Kunstakademie Teil der Architekturfakultät an der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität (NTNU). In Oslo und Bergen entstehen neue staatliche Kunsthochschulen durch den Zusammenschluss mit Design- und Kunstgewerbeschulen. Klaus Jung wird gebeten, diesen Prozess in Bergen als Rektor mitzugestalten und zu begleiten.

Das Leiten einer Kunsthochschule versteht er als künstlerische Aufgabe – konzeptuell, prozessual, dialogisch. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Aufbau internationaler Netzwerke: In diese Zeit fällt auch das Engagement für eine skandinavische Kooperation der Kunsthochschulen sowie die Mitwirkung an der European League of Institutes of the Arts.

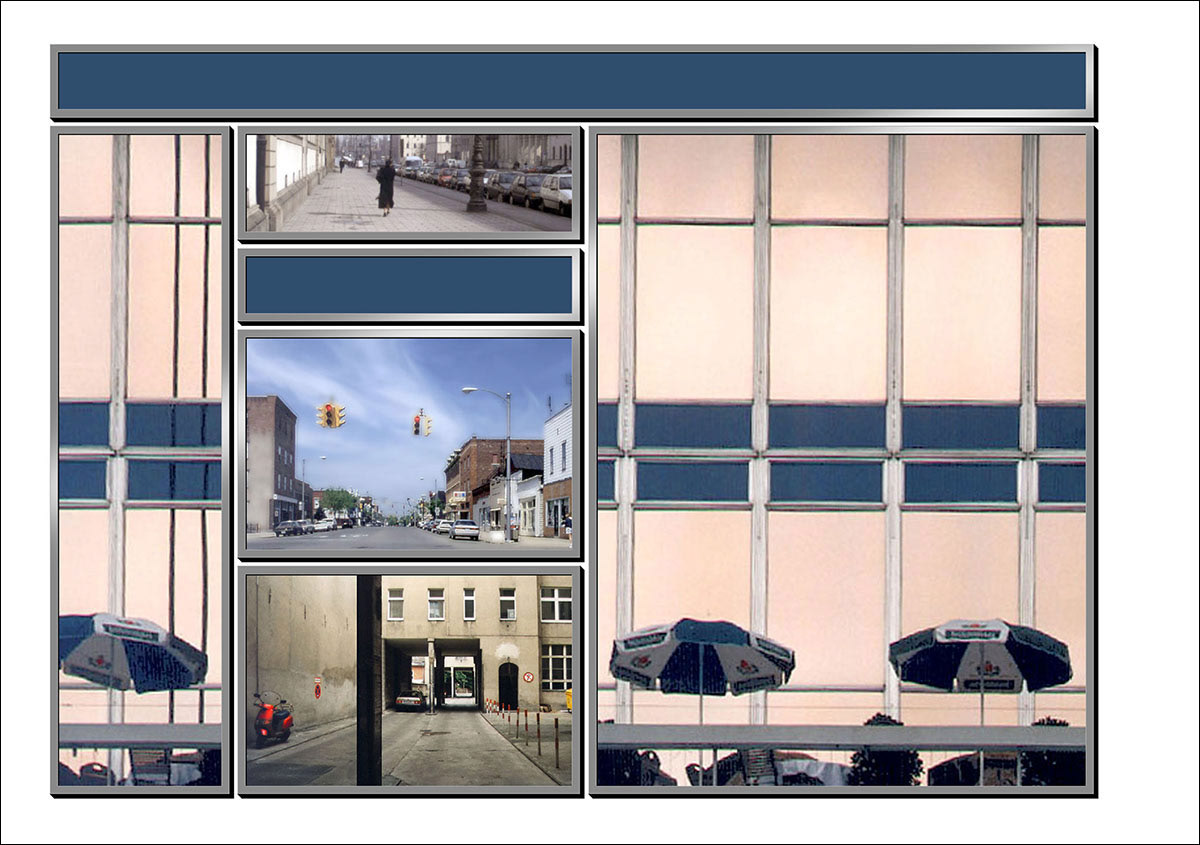

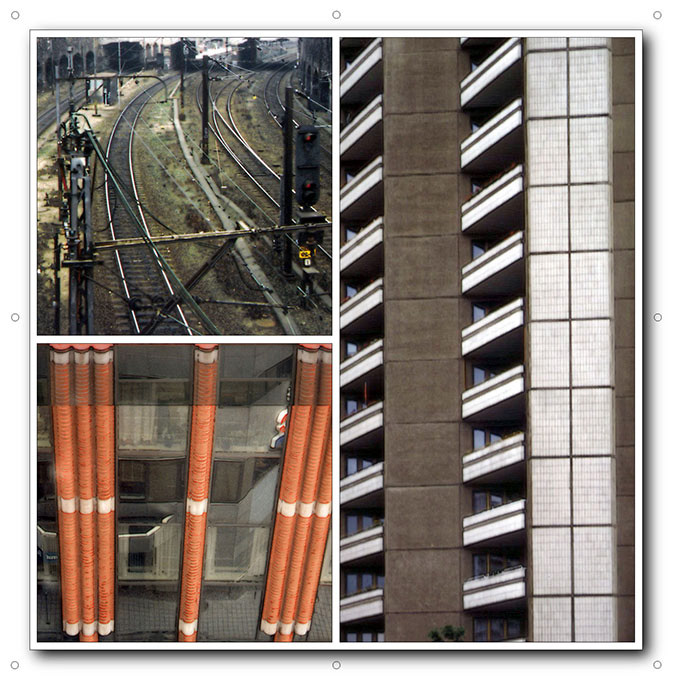

Übungsbögen (1996)

Großformatige Farbdrucke sind in den frühen 1990er Jahren weder technisch leicht verfügbar noch bezahlbar. Um dennoch größere Bildformate realisieren zu können, werden digitale Dateien in A4-Formate aufgeteilt und auf haushaltsüblichen Tintenstrahldruckern ausgedruckt. Die Einzelblätter werden dann präzise zusammengesetzt.

Ab 1996 verschwinden die Stahlrahmen, die noch auf das dreidimensionale Arbeiten verweisen. Stattdessen entstehen „fakes“: Bilder werden gedreht, wiederholt, nebeneinandergesetzt – mitunter leicht verschoben. So entstehen neue Bildinhalte, die sich zwar auf reale Orte oder Objekte beziehen, aber durch die Kombination aus dem Archivkontext gelöst sind. Erstmals kommen auch reine Farbflächen als eigenständige Bildelemente zum Einsatz.

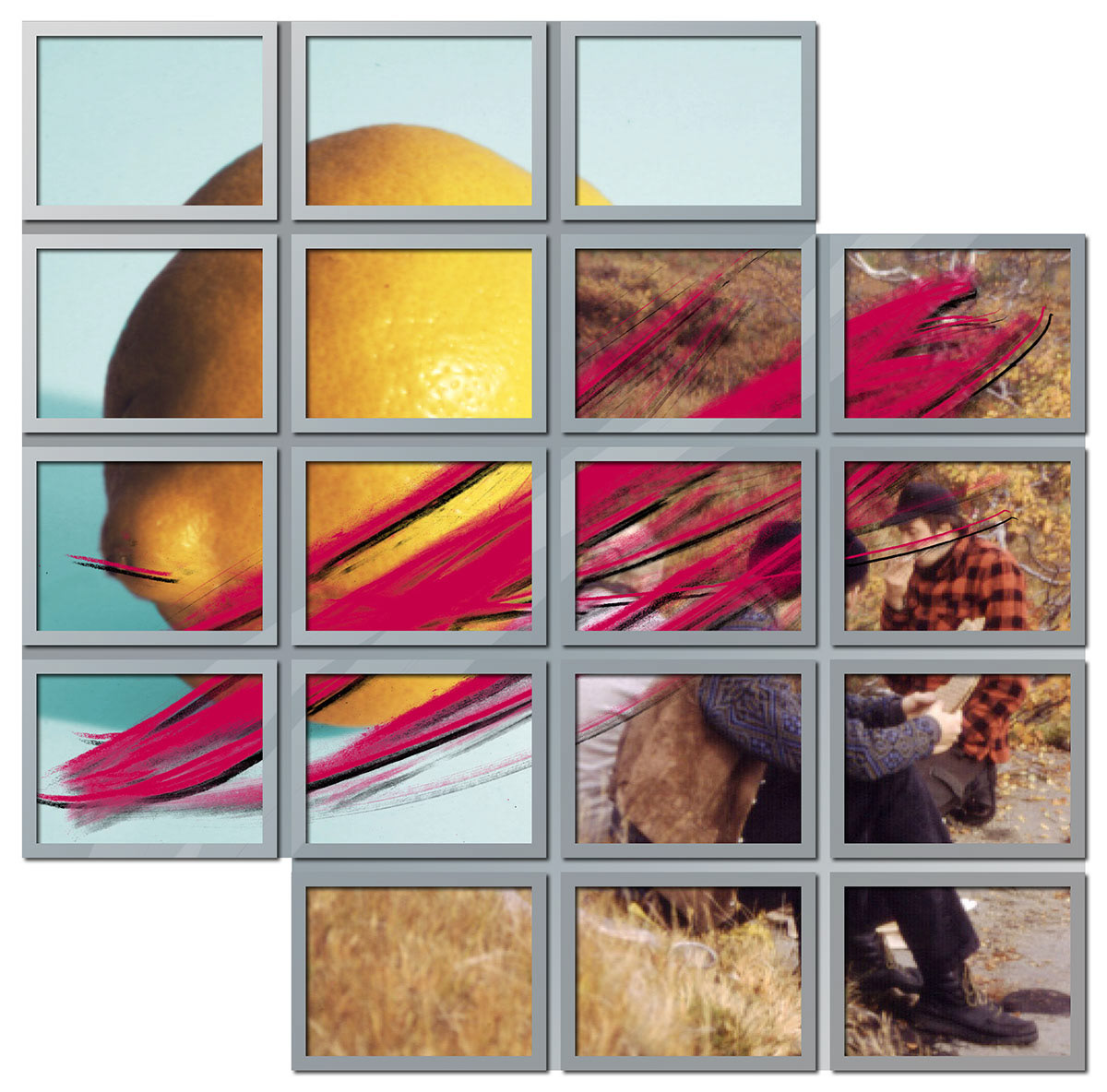

Störungsmeldungen (1996)

In einem nächsten Schritt werden die Bildkompositionen bewusst gestört – durch überlagerte Zeichnungen, durch gescannte Objekte, durch Farbspuren und digitale Fragmente. Die Bilder entziehen sich so einer eindeutigen Lesbarkeit. Es entstehen assoziative Schichten, die zwischen Dokumentation, Reflexion und Intervention oszillieren.

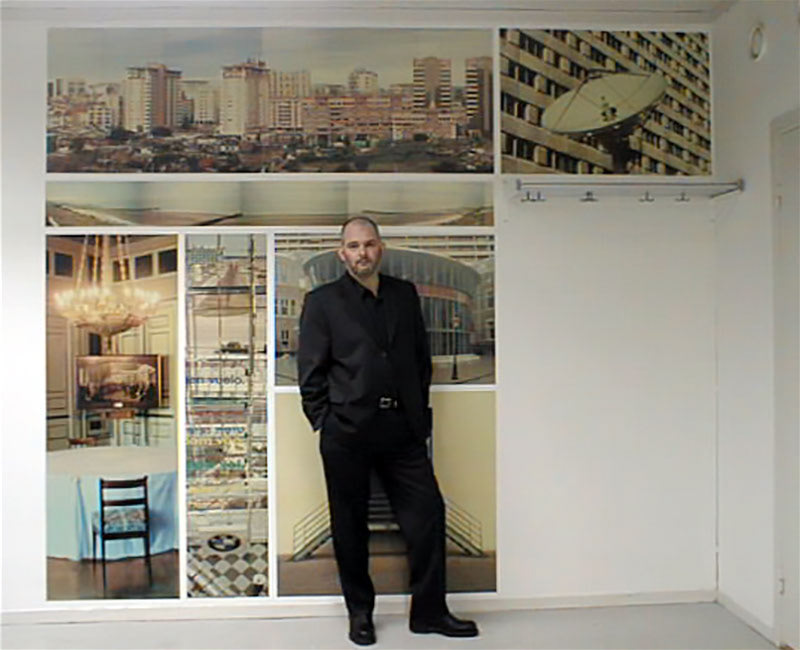

Wände (1997)

Die Technik, großformatige Arbeiten aus vielen DIN-A4-Ausdrucken zusammenzusetzen, erlaubt auch wandfüllende Installationen. Die Einzelblätter werden direkt mit Tapetenkleister auf die Wand appliziert – ein pragmatischer, aber wirkungsvoller Zugriff auf das visuelle Archiv. Solche Wandarbeiten entstehen ab 1997.

Chlorbilder (1997)

Hier wird die Bildfläche zusätzlich durch chemische Prozesse irritiert: Die ausgedruckten Einzelblätter werden auf große Trägerplatten geklebt und anschließend mit Chlor behandelt. Der Wirkstoff löst die Druckerfarbe ungleichmäßig an und erzeugt auf der Oberfläche bleichende Strukturen. Um diesen Zustand zu fixieren, wird eine Schicht Bootslack aufgetragen. So entsteht ein Gleichgewicht zwischen Zufall und Kontrolle.

Album 98 (1998)

Erstmals wird versucht, das digitale Bild nicht mehr durch Ausdruck, sondern direkt auf dem Bildschirm zu präsentieren. In einer frühen Form von Animation werden die Bilder in definierten Zeitabständen durch das Format geschoben – die Betrachter:innen verlieren die Kontrolle über das Betrachtungstempo, die Zeit wird vom Bild selbst bestimmt.

Die Animation wird von kurzen Musikstücken aus einer Sammlung alternativer Popmusik begleitet. Wie bei einer LP sind die zwölf Tracks auf einer „Vorder- und Rückseite“ strukturiert. Album 98 wird als konzeptionelle Bild-Musik-Komposition gedacht – zur Einzelbetrachtung oder als Gesamterfahrung. Eine geplante Präsentation in einer eigens entworfenen Bildschirm-Bibliothek konnte nicht realisiert werden. Die Originaldateien sind heute nicht mehr abspielbar – erhalten sind nur Standbilder.

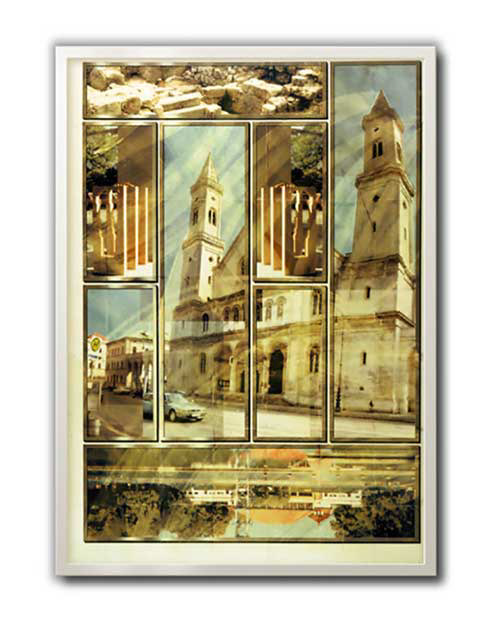

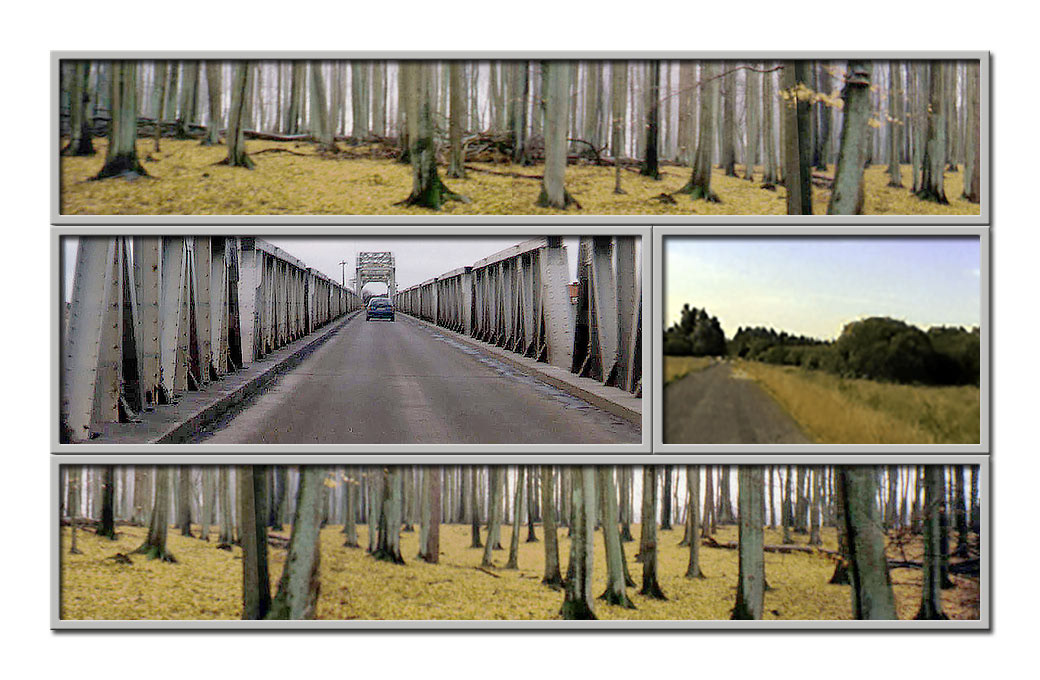

Album 99 (1999)

Die Kombination mit Musik erweist sich als problematisch: Zu dominant, zu festgelegt im Ausdruck. Für Album 99 werden daher Umgebungsgeräusche eingesetzt – Klangaufnahmen aus öffentlichen Räumen, analog zur fotografischen Sammlung. Kurze Videosequenzen ergänzen die Animationen. Doch auch hier bleibt der Zugriff fragmentarisch: Technische Entwicklungen verhindern das spätere Abspielen, viele Dateien sind durch die Speicherung auf CDs verloren gegangen.

Erhalten sind einzelne Standbilder und ein kleines Begleitbuch mit Bildmaterial und Reisetexten, das die ursprüngliche Präsentation in dokumentarischer Form rekonstruiert.

Glasgow 2002 - 2009

Mit dem Ende der zweiten Amtszeit als Rektor in Bergen endet auch Klaus Jungs Zeit in Norwegen. Eine Rückkehr in den Lehrbetrieb nach einem Sabbatical wird nicht realisiert – stattdessen übernimmt er 2002 die Leitung der School of Fine Art an der Glasgow School of Art. Das neue Atelier im legendären Mackintosh Building dient zugleich als Arbeitsraum, Büro und Konferenzort.

Am 23. Mai 2014 wird das Gebäude bei einem verheerenden Brand schwer beschädigt. Zahlreiche Abschlussarbeiten gehen verloren, doch dank funktionierender Evakuierungsmaßnahmen bleibt die Katastrophe ohne Personenschäden. Klaus Jung erinnert sich später:

„Ich bin traurig über die Examensarbeiten, die durch das Feuer vernichtet wurden. Ich bewundere das Team der Lehrenden […] und habe großen Respekt für die Feuerwehrleute, die sofort zu retten begannen – das Mackintosh-Erbe ebenso wie die junge Kunst.“

Zur Unterstützung des Wiederaufbaus wird der Mackintosh Campus Appeal ins Leben gerufen – über 20 Millionen Pfund werden gesammelt, das Gebäude restauriert. Doch 2018 brennt es erneut – so schwer, dass die Zukunft des Hauses ungewiss bleibt. Die Ursache gilt inzwischen als nicht mehr ermittelbar. Das Direktorium der GSA verfolgt weiter das Ziel eines originalgetreuen Wiederaufbaus – doch 2025 ist unklar, ob und wie dieses Vorhaben realisierbar ist.

Bereits ab 1997 rückt das fotografische Bild ins Zentrum der künstlerischen Arbeit. Klaus Jung beginnt ein digitales Bildarchiv aufzubauen – gesammelt wird auf Reisen, oder es wird gereist, um sammeln zu können. Die Sujets sind unspektakulär: Architektur, Landschaft, Alltag.

Beginnend mit eingescannten Farbabzügen, später digitalisierten Dias und ab 2000 mit digitalen Kameras wächst das Archiv bis 2014 auf rund 25.000 Bilder. Viele davon sind Panoramen, aus Einzelaufnahmen montiert. 2023 umfasst die Sammlung mehr als 75.000 Dateien – von denen nur ein Bruchteil in die Werkserien eingeht.

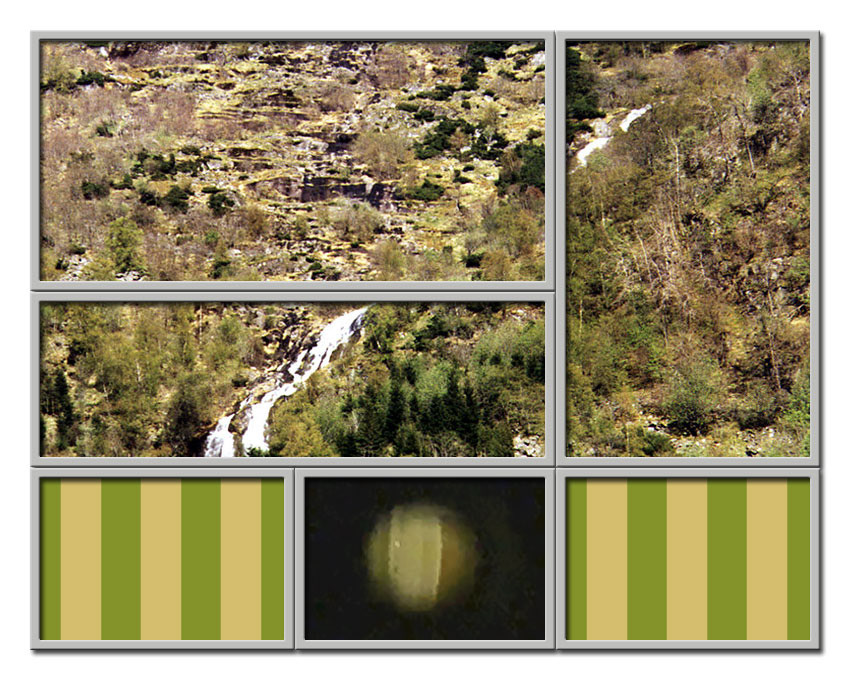

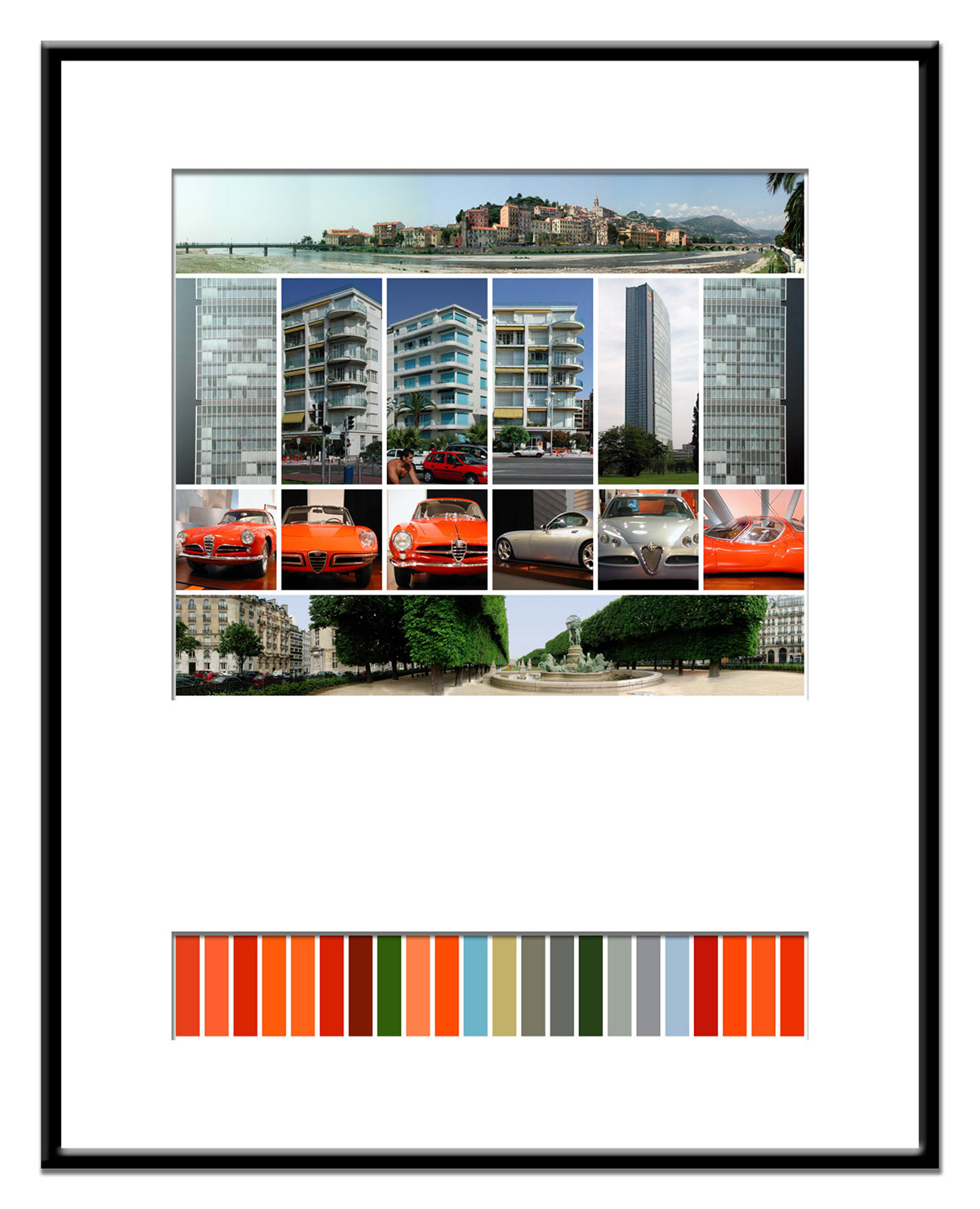

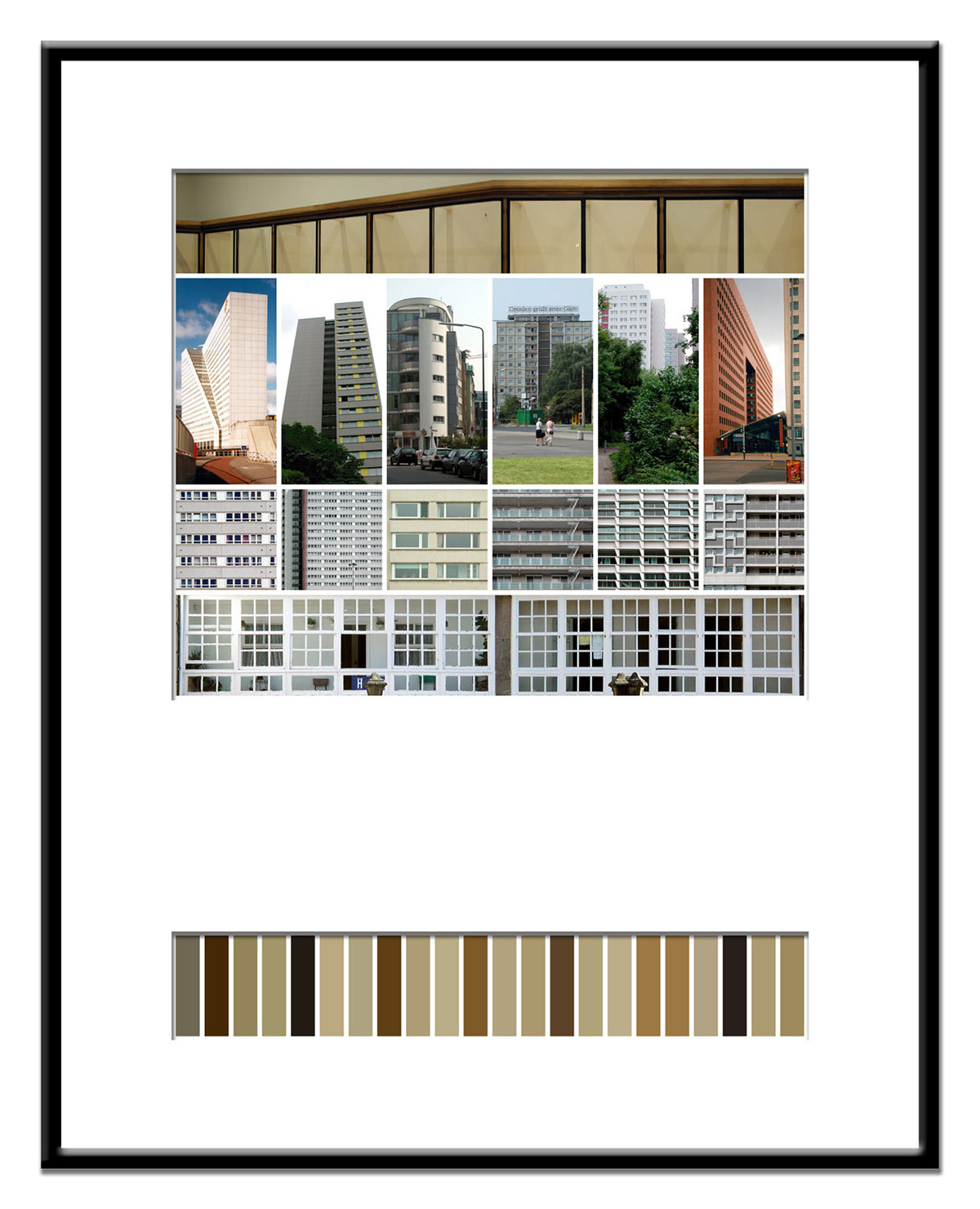

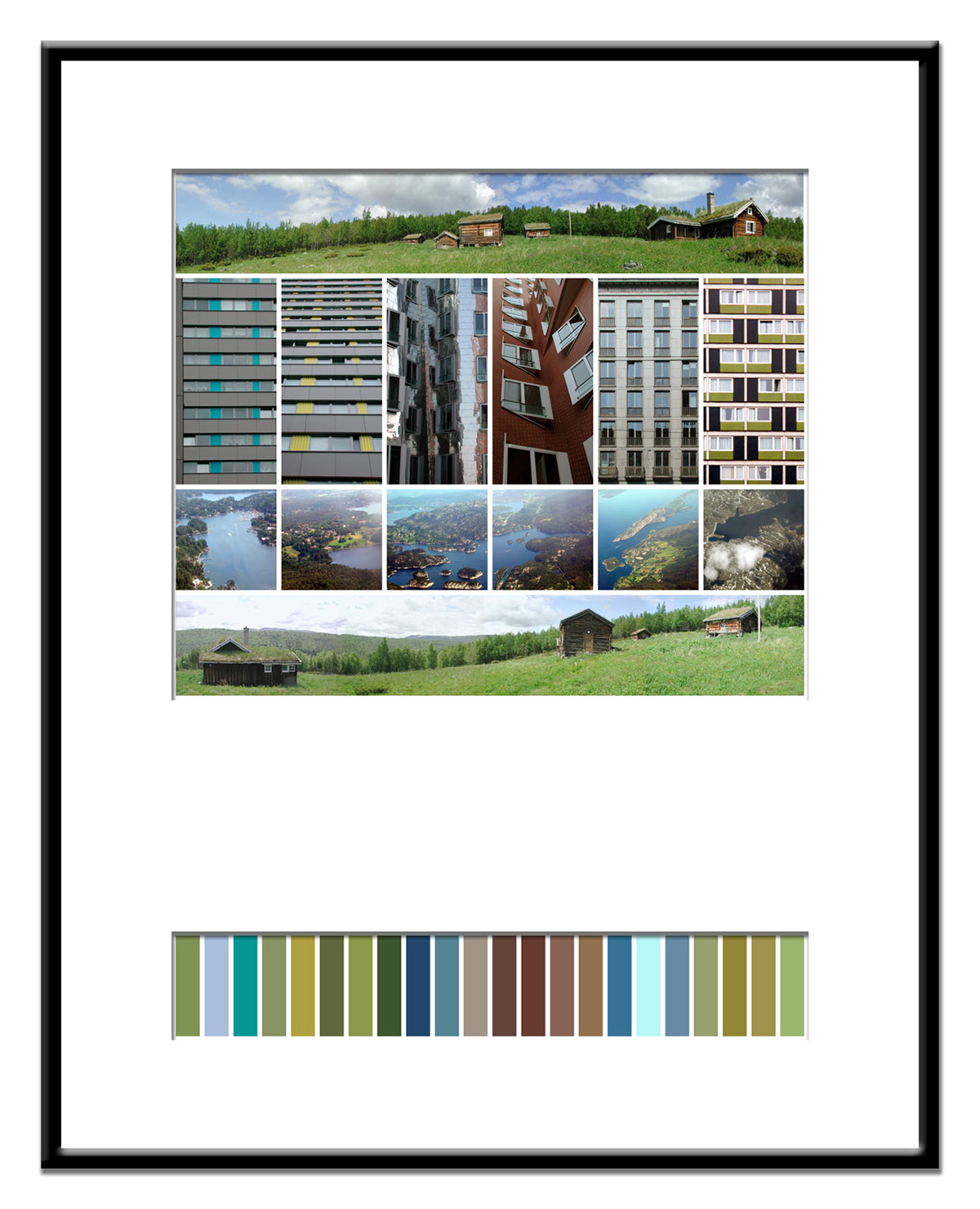

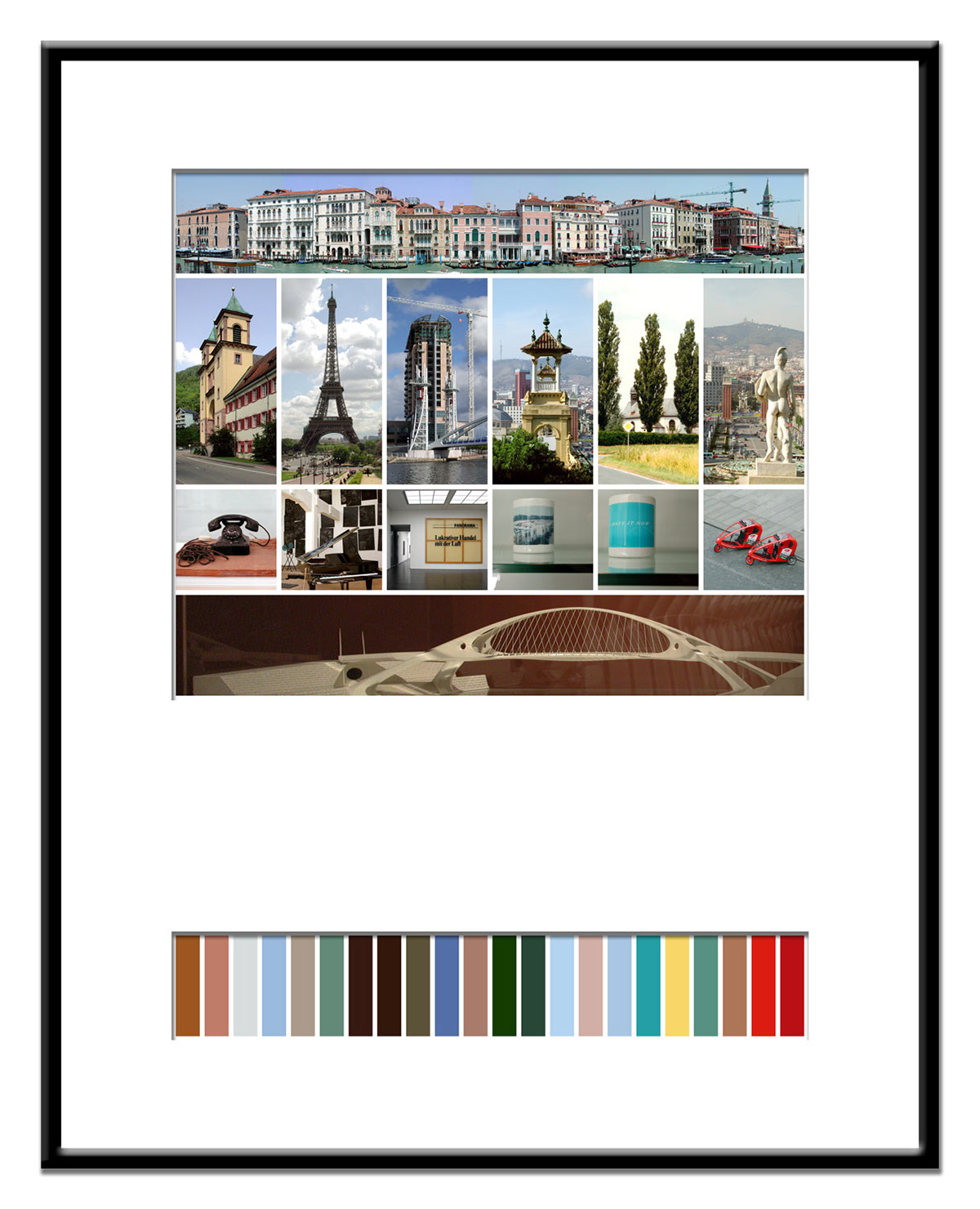

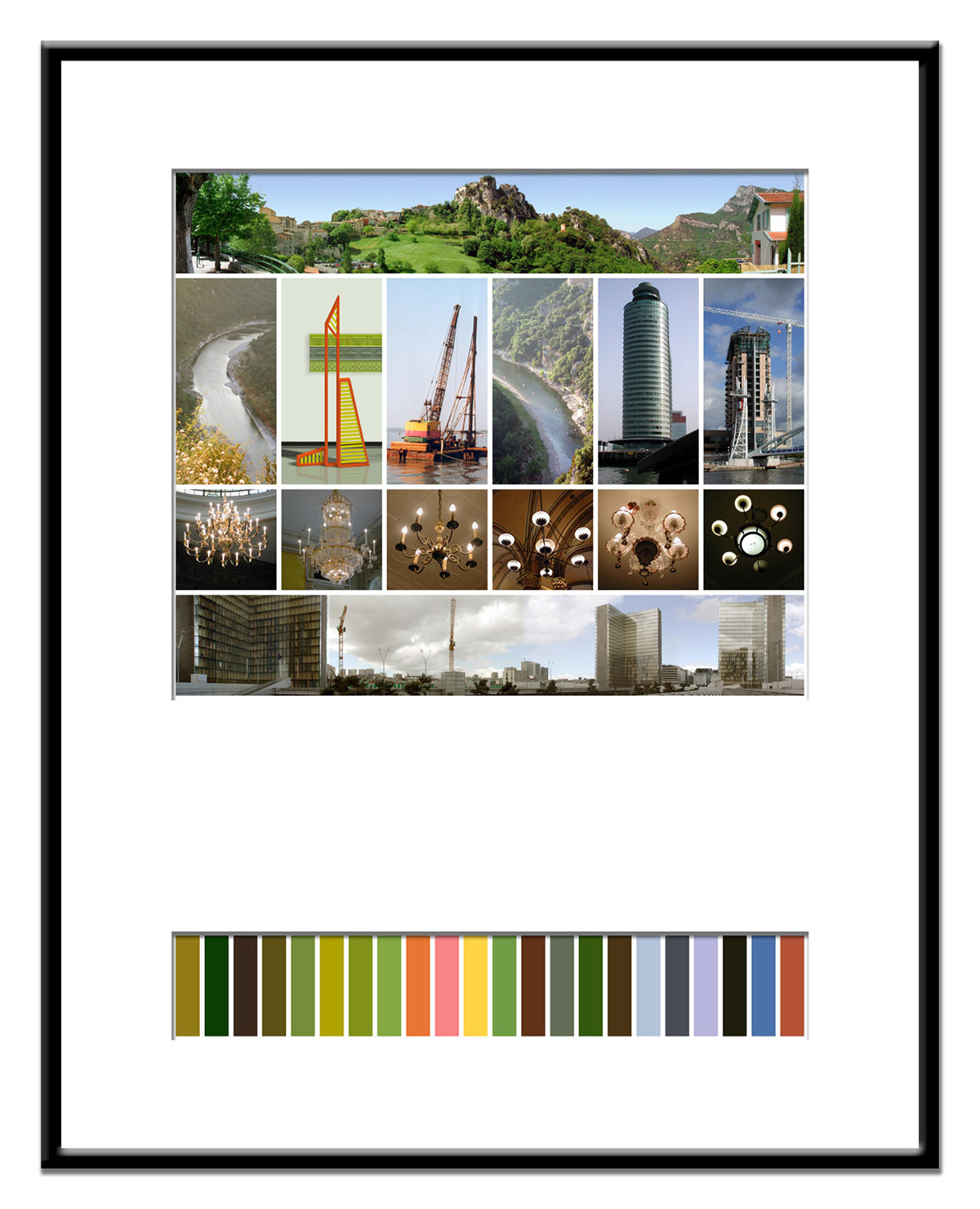

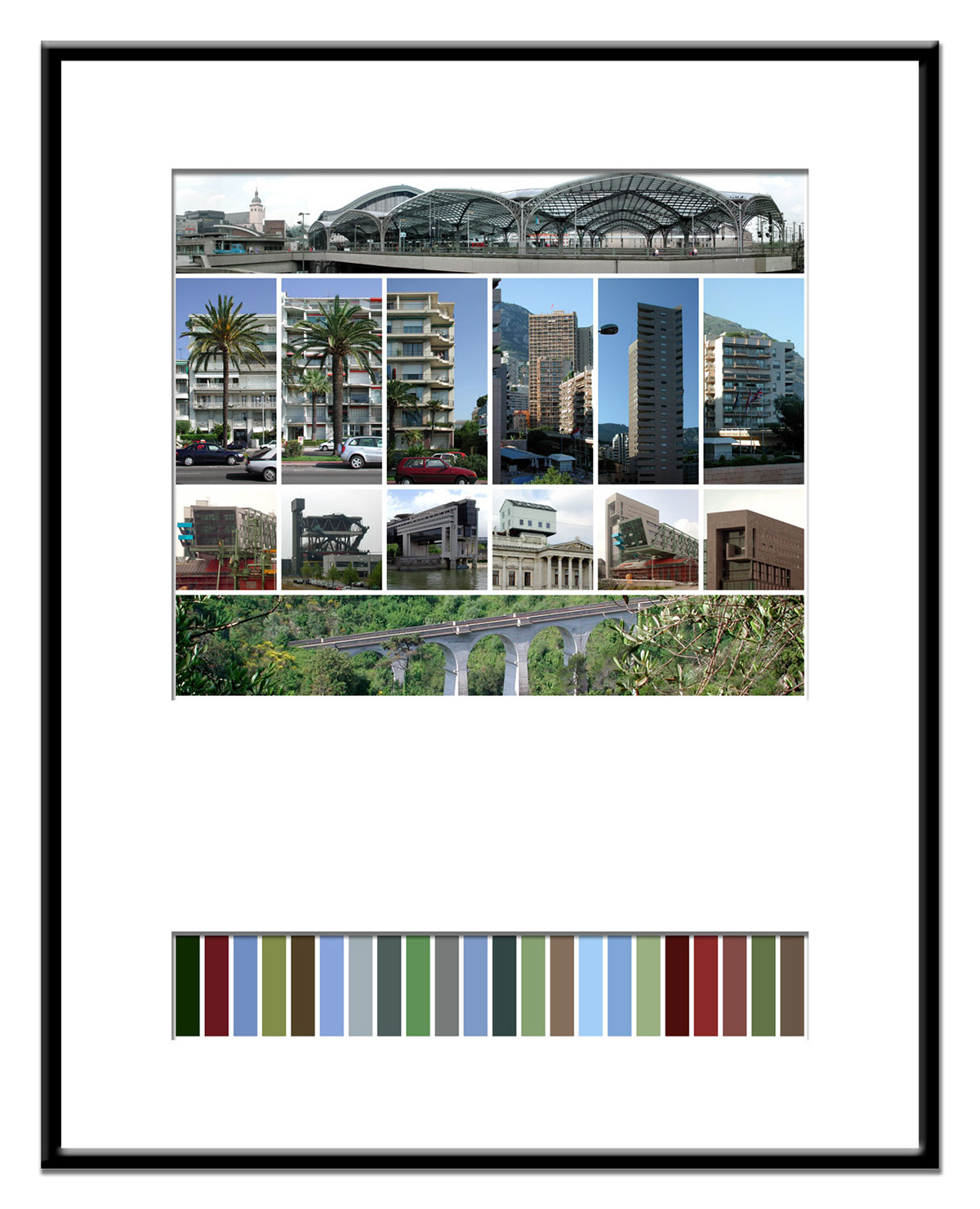

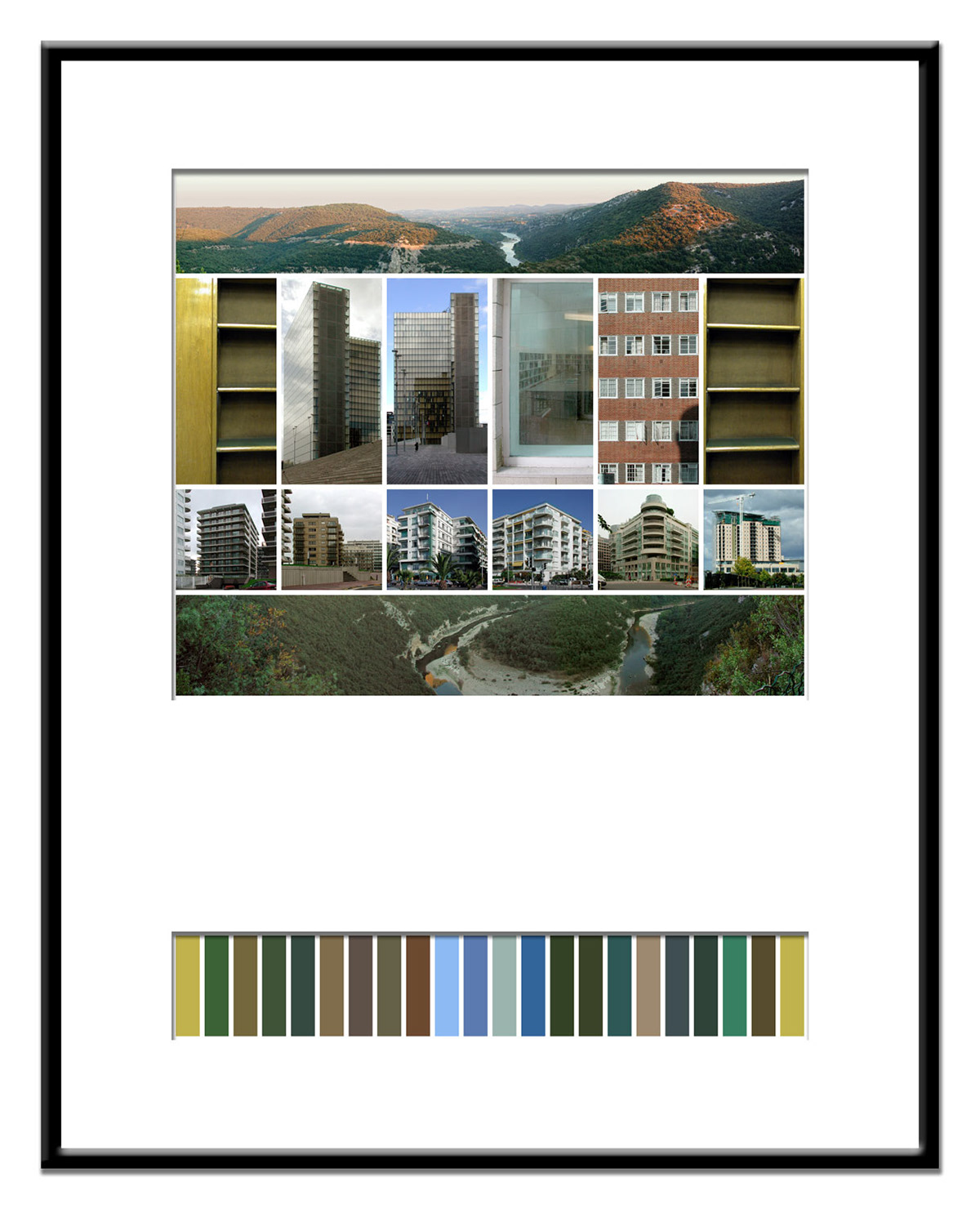

Colour Coded (2005)

Mit Colour Coded erhalten die farbigen Streifen, die bereits in skizzenhaften Vorstudien eingesetzt wurden, eine neue Funktion: Als visuelle Extraktionen aus den jeweiligen Bildgruppen erscheinen sie unterhalb der Komposition wie Signaturen oder barcodes. Die Farbwerte werden direkt aus den verwendeten Fotografien abgeleitet – präzise, aber nicht dekorativ. Die Serie umfasst 40 Arbeiten und verbindet das Prinzip der Farbanalyse mit einer klar strukturierten Bildkomposition. Das Verfahren wird später in den Bilderbund-Alben wieder aufgegriffen und weiterentwickelt.

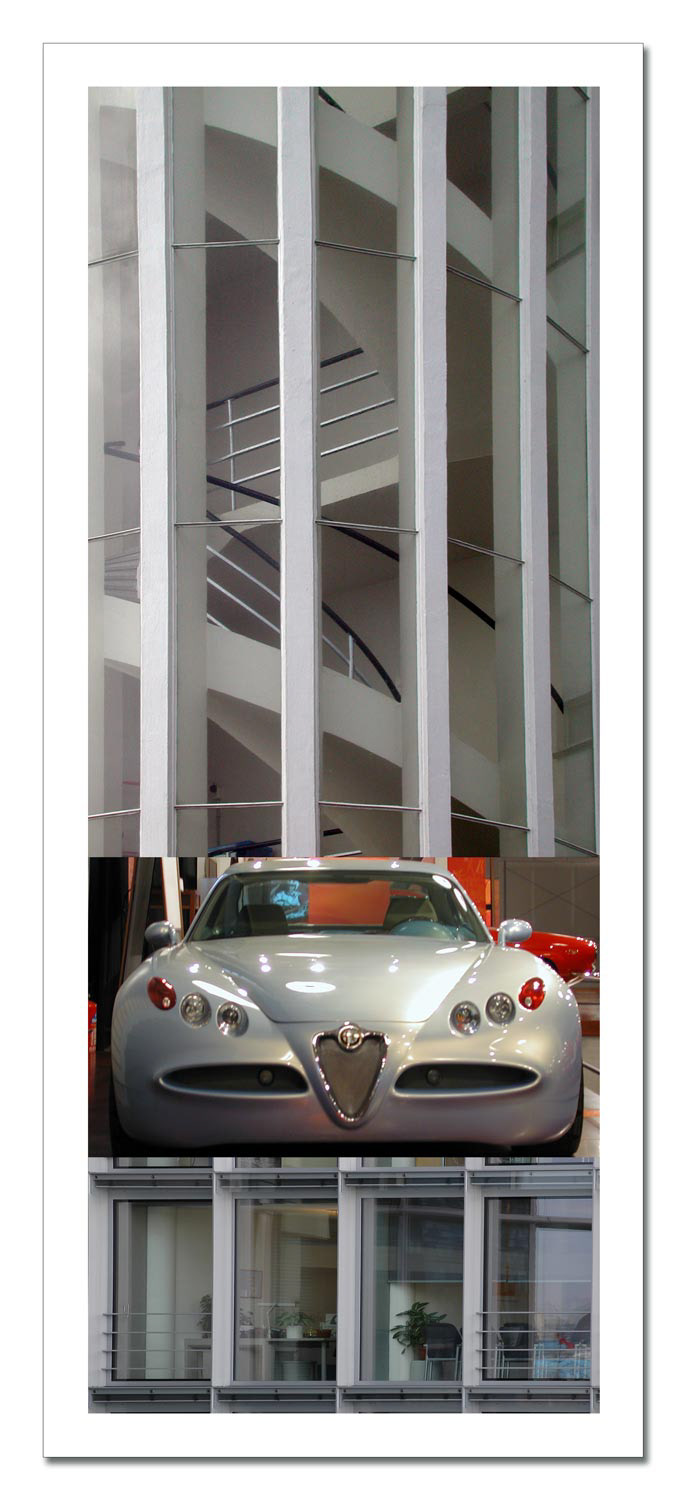

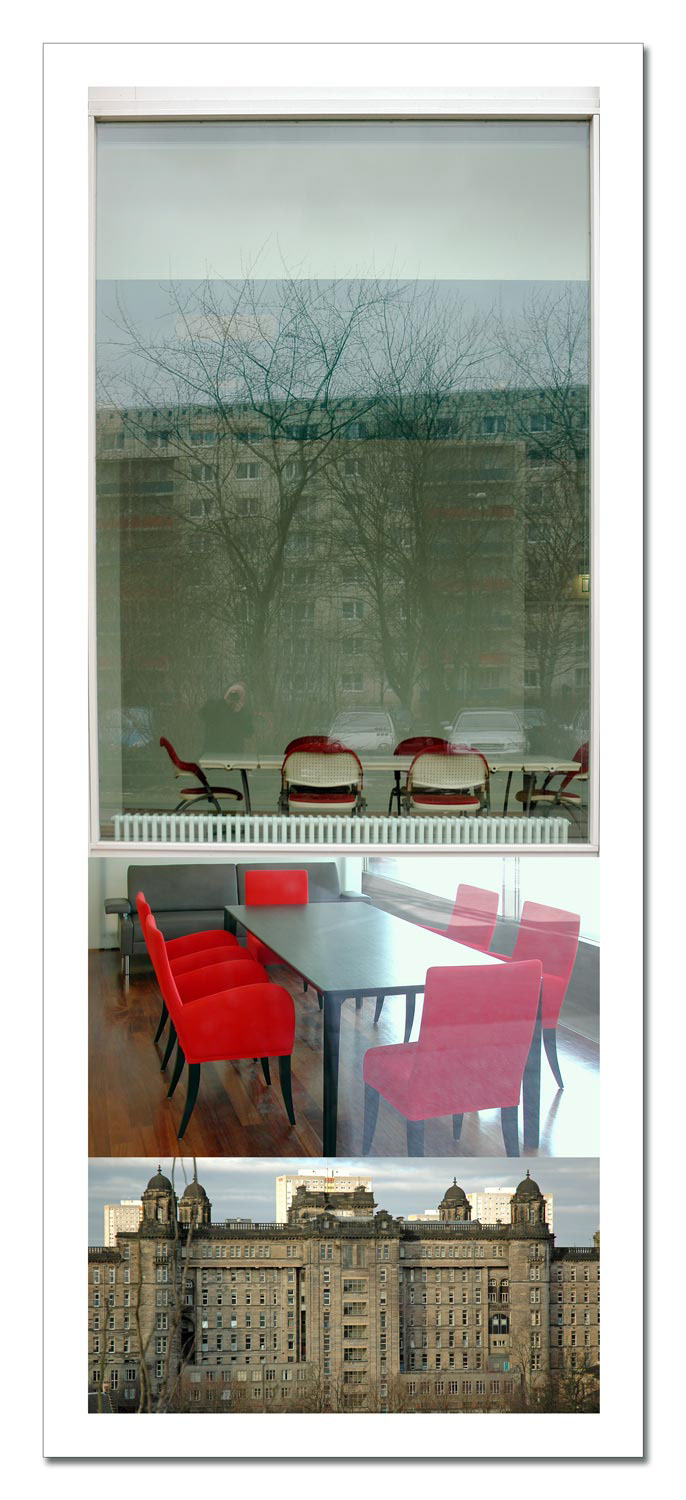

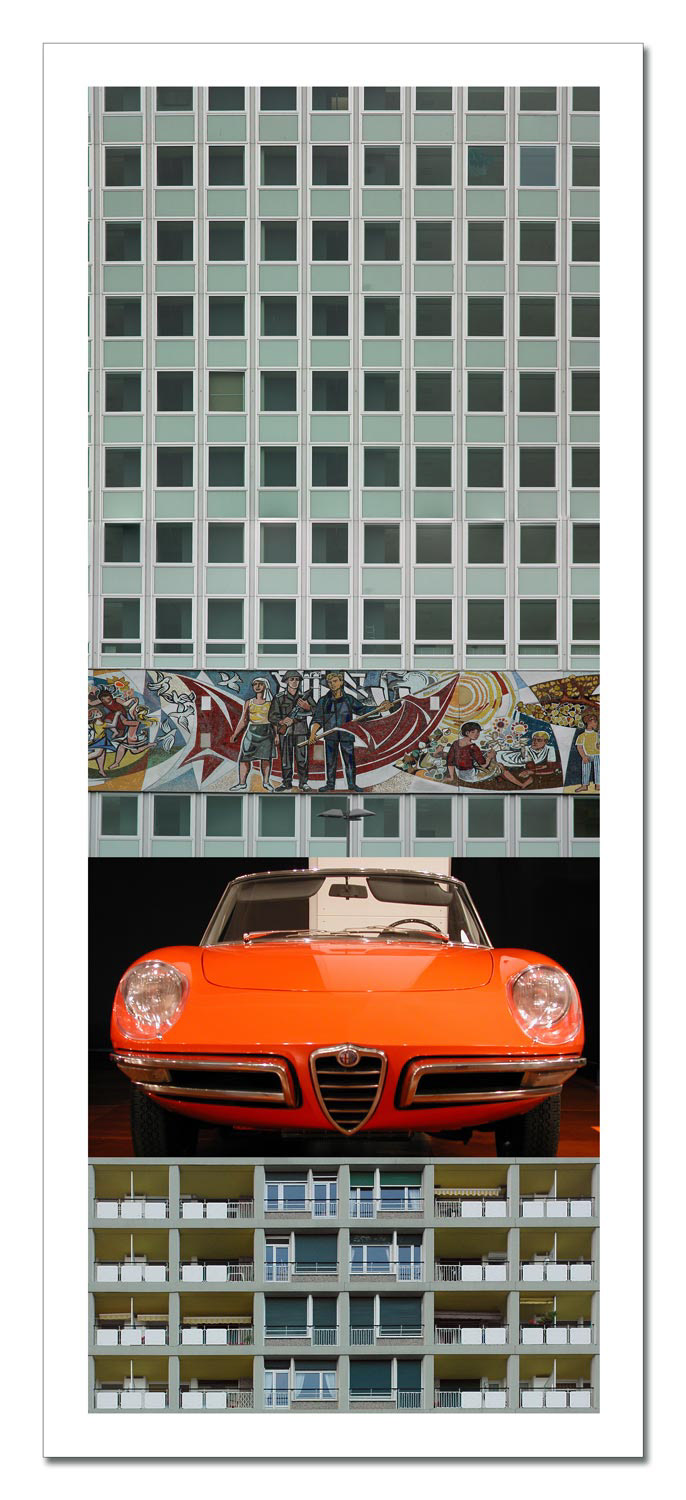

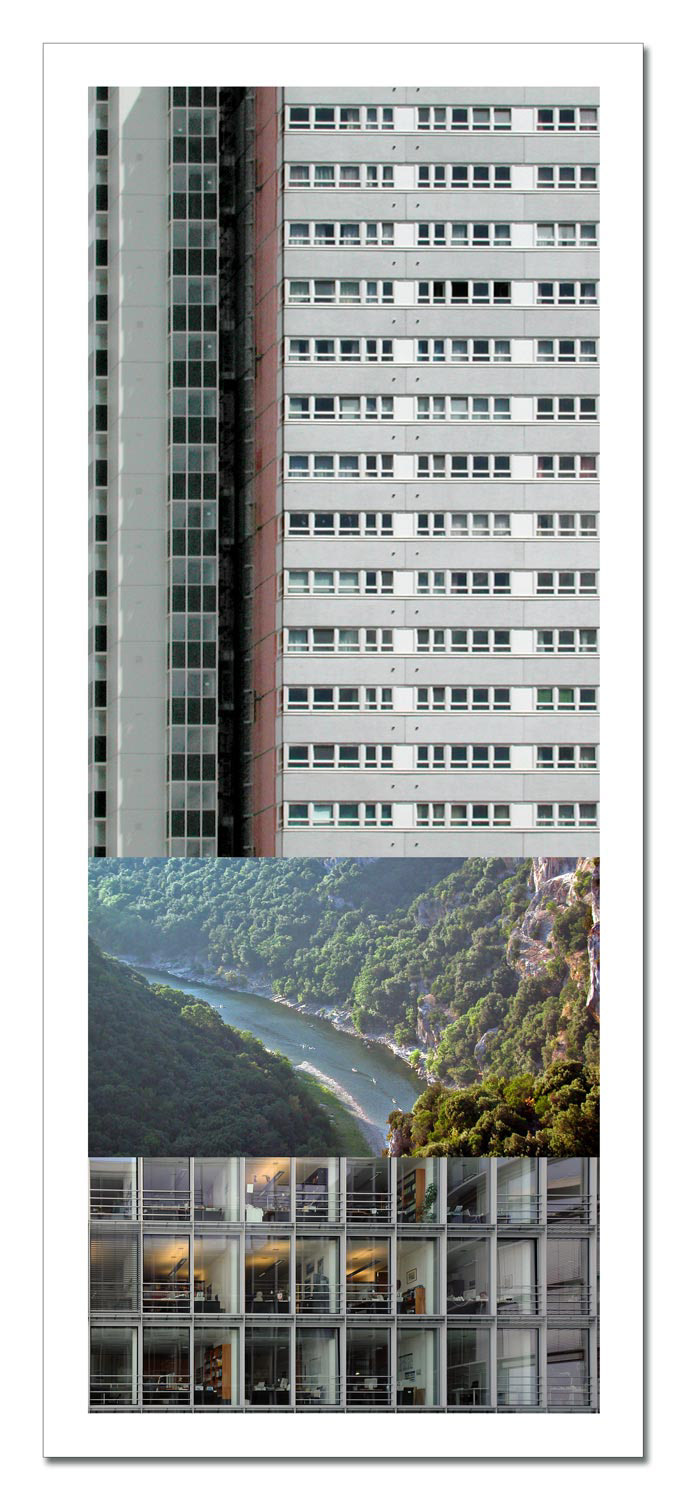

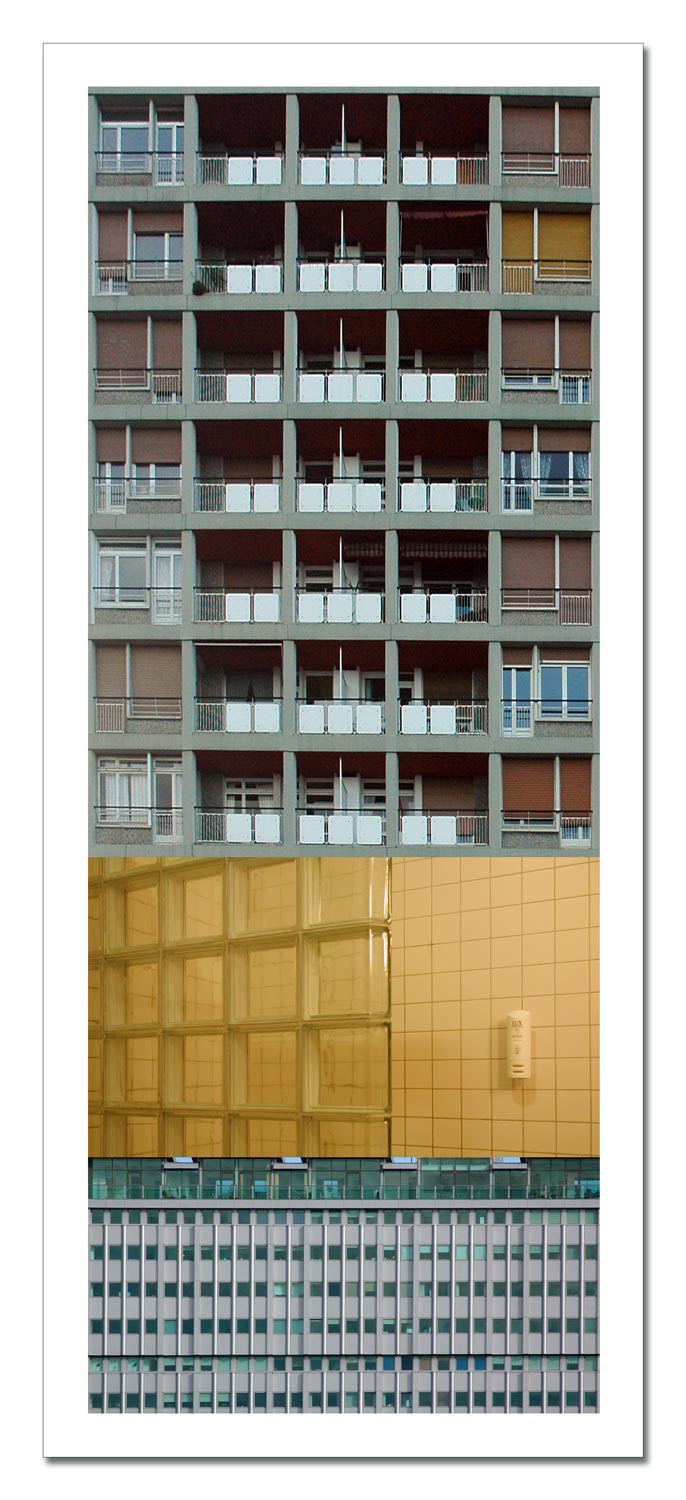

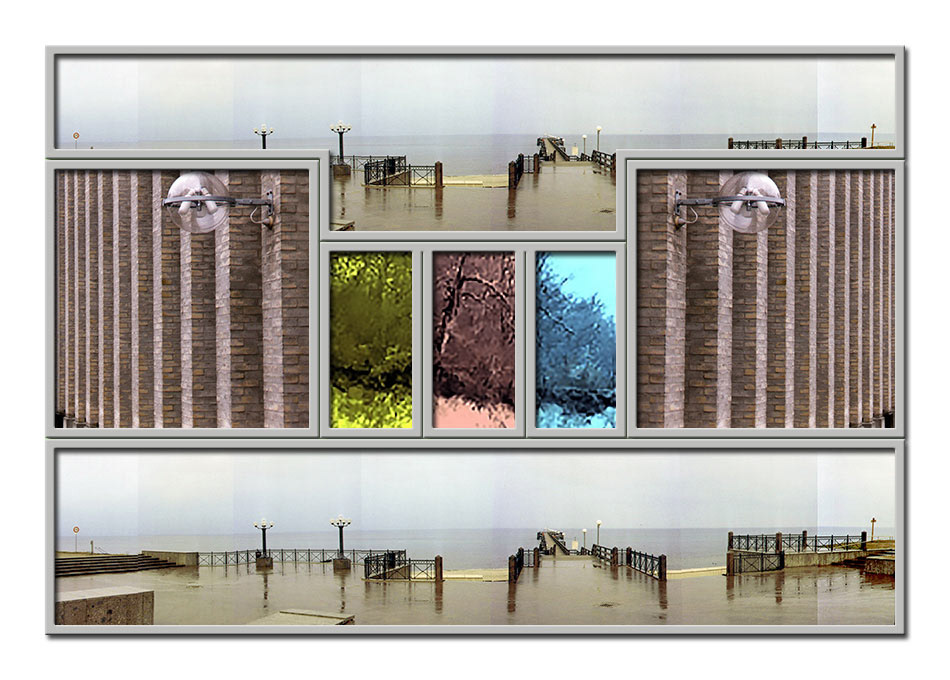

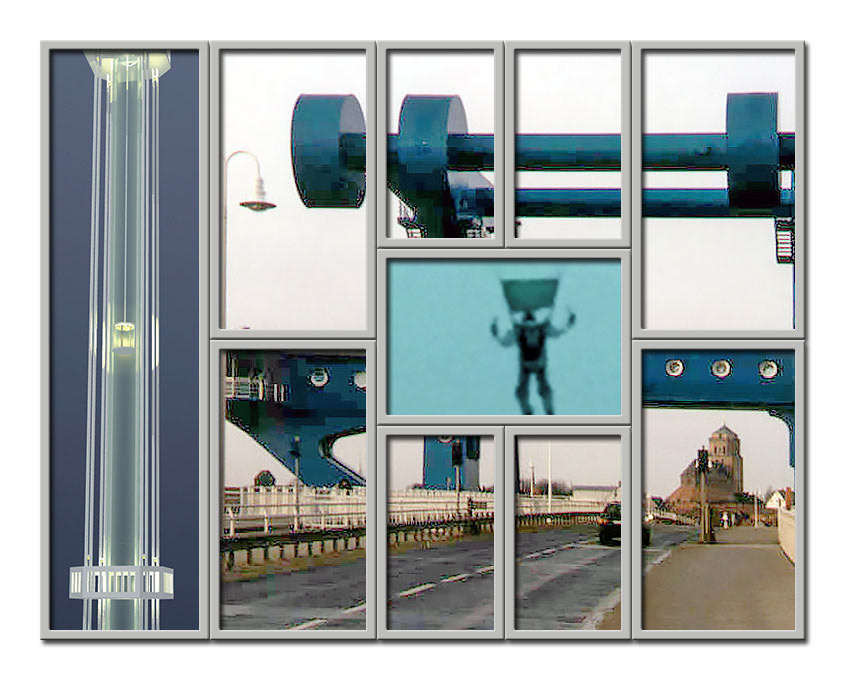

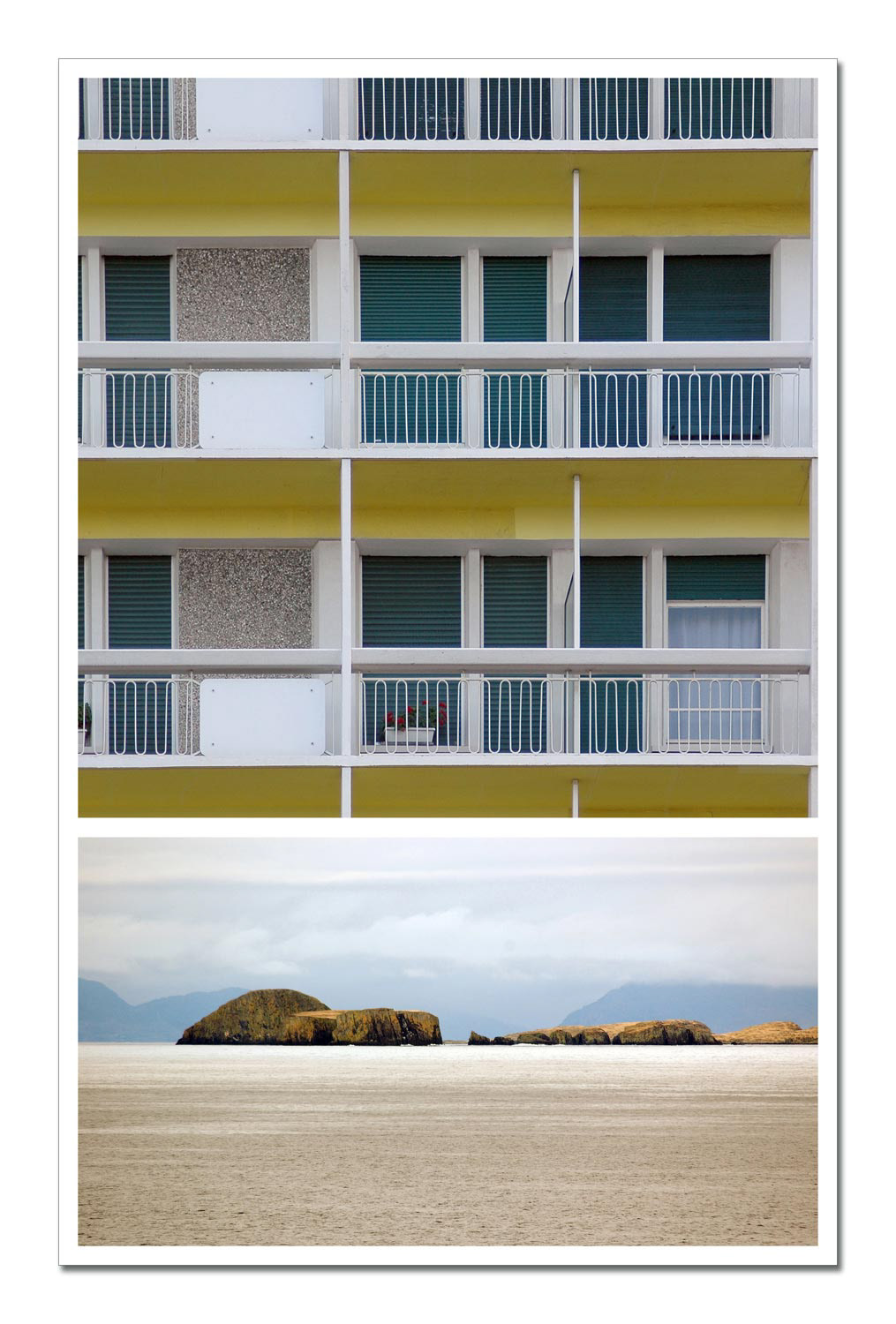

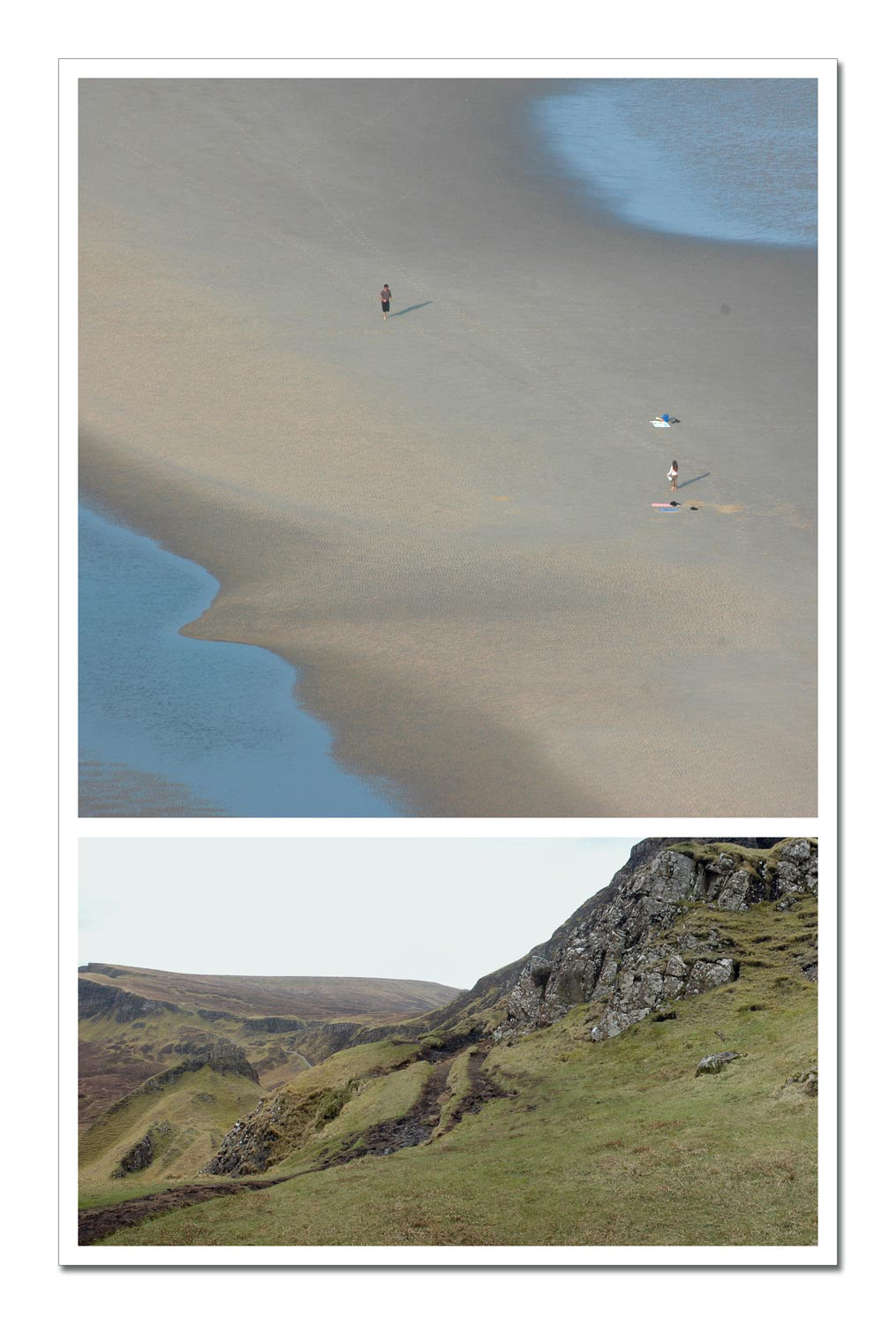

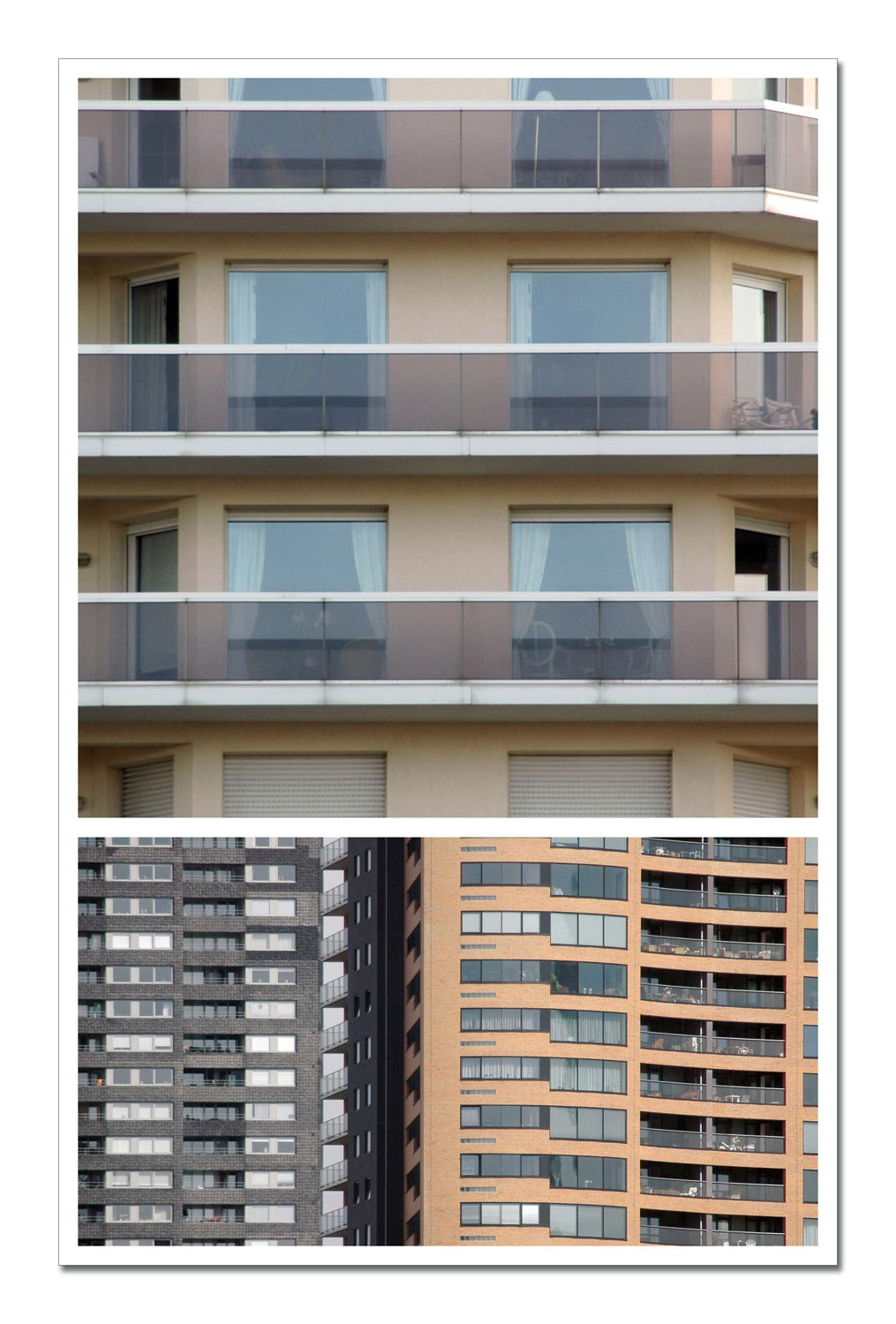

zweigliedrig (2006–2008)

Neben den Panoramen füllt sich das Archiv mit zahllosen Einzelaufnahmen im Hoch- oder Querformat. Für die Serie zweigliedrig werden jeweils zwei Fotografien zu einem neuen Hochformat zusammengeführt – ohne Zusatz, ohne Farbstreifen, ohne Kommentar. Die Kombinationen erzeugen stille Spannungen und thematische Reibungen. Die Serie umfasst 32 Arbeiten.

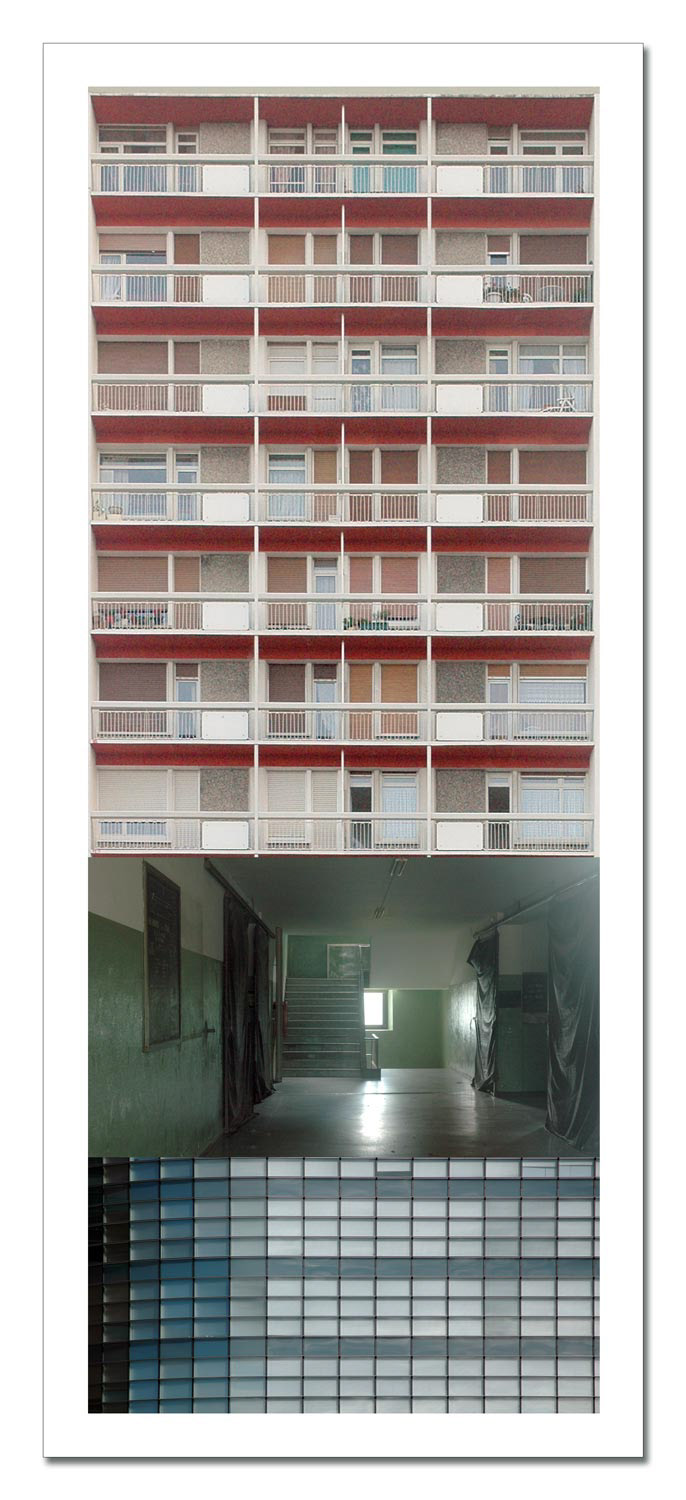

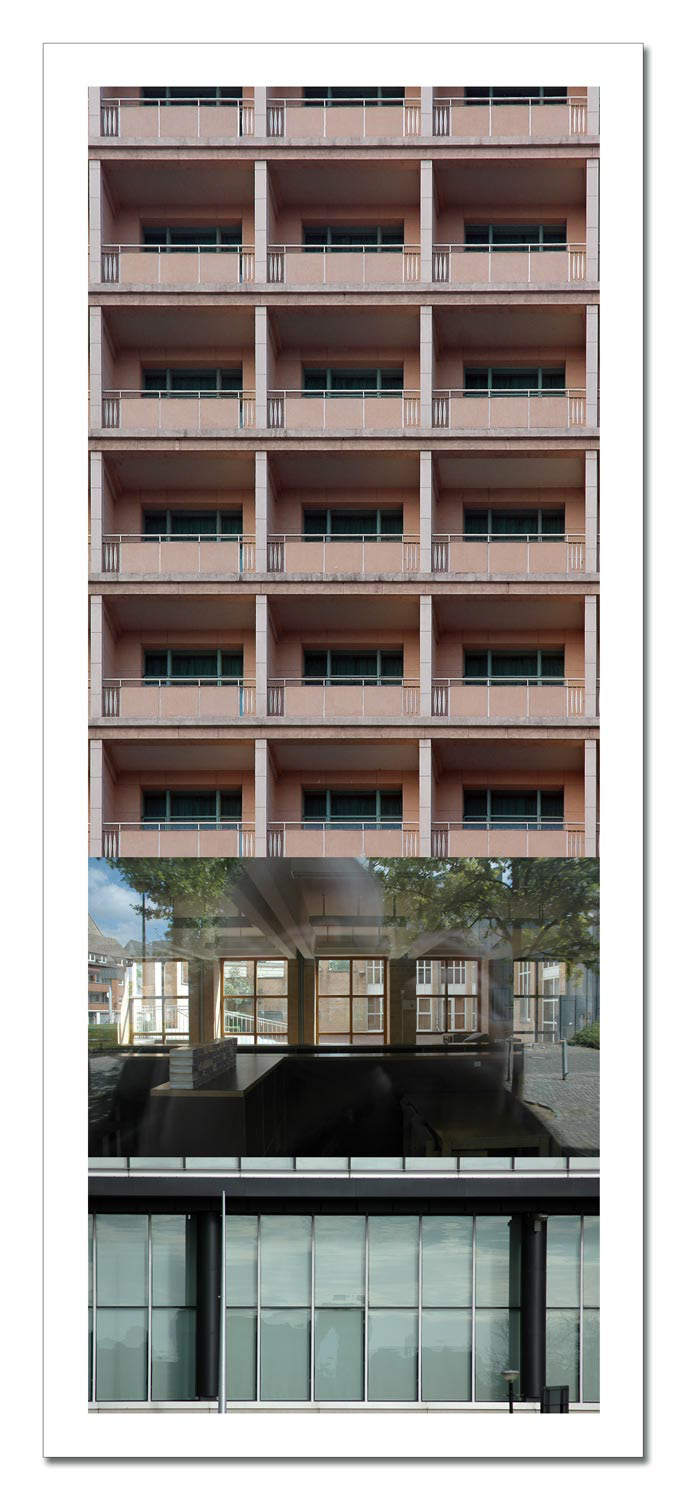

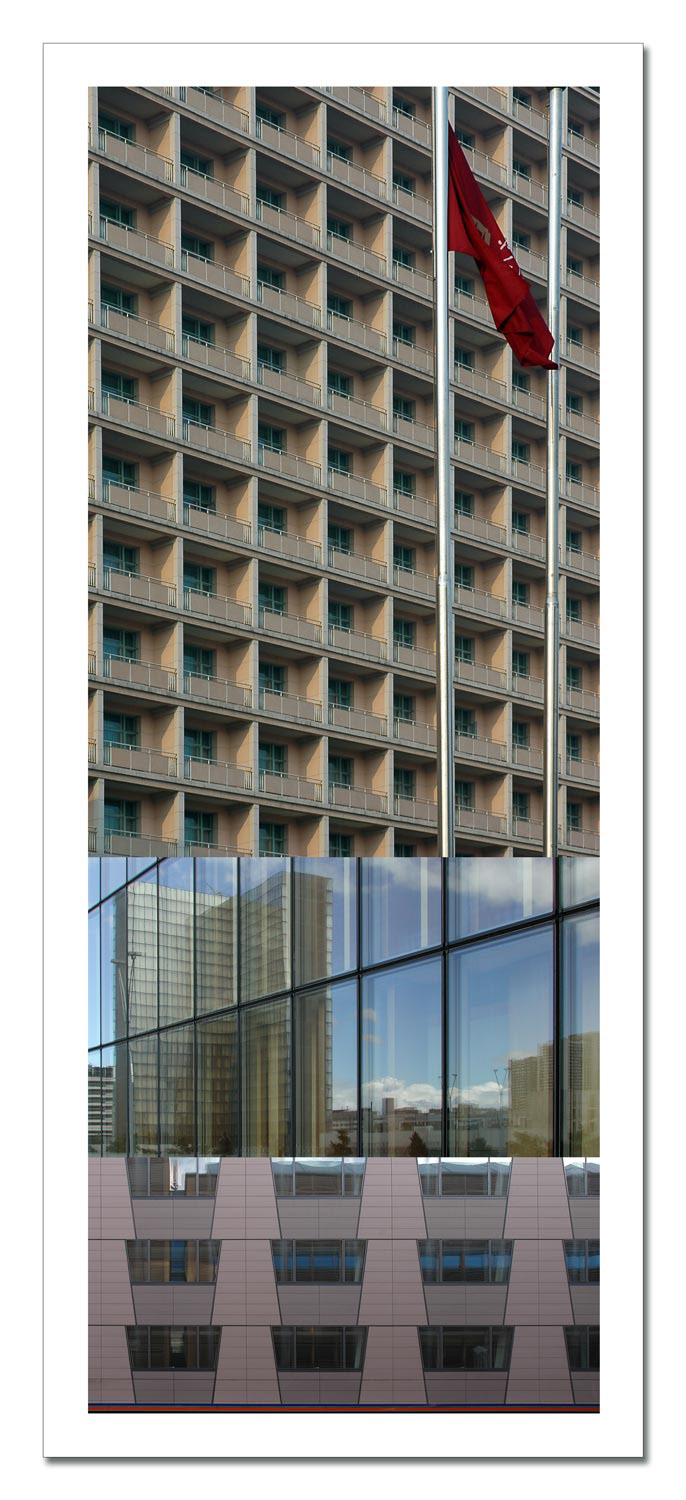

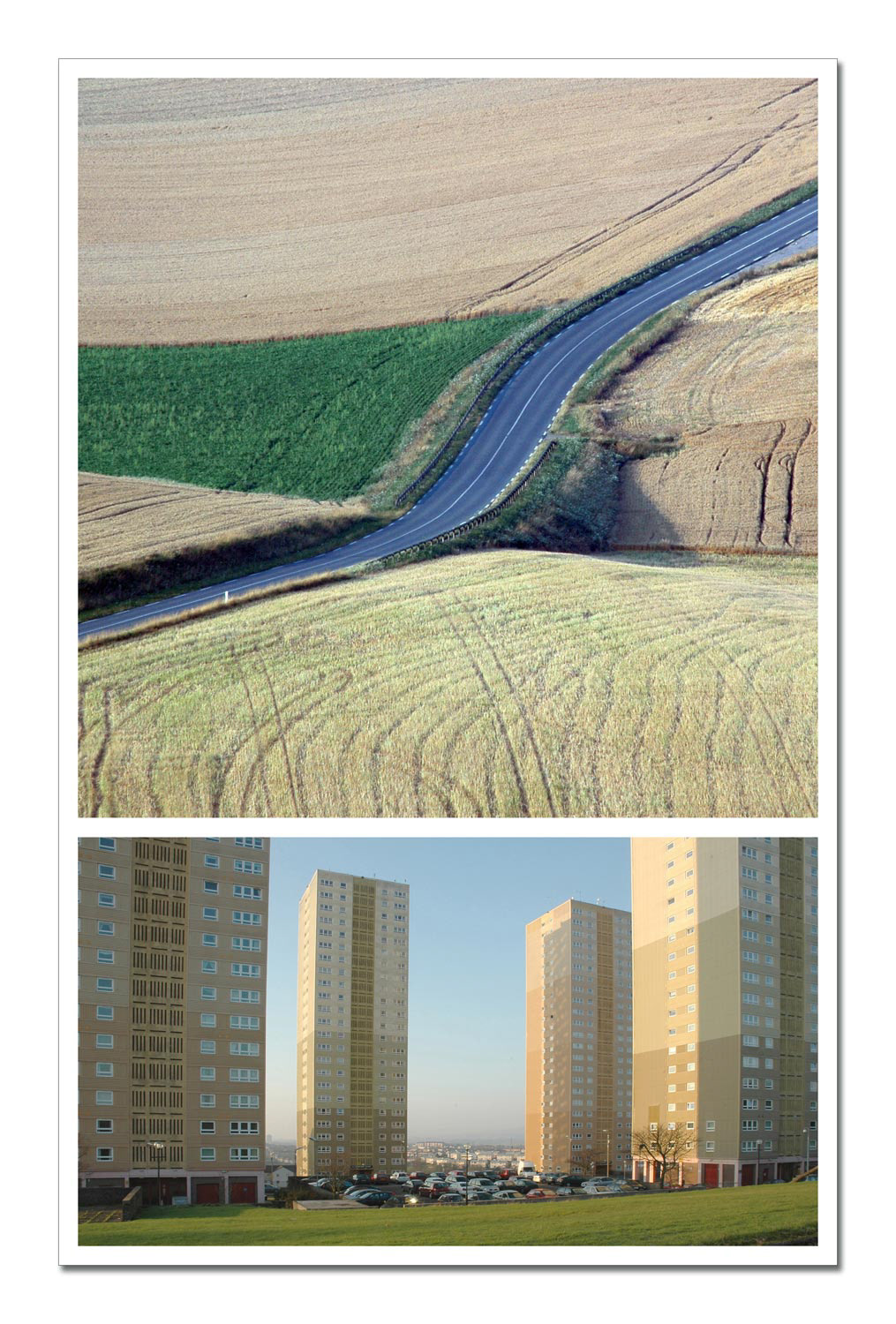

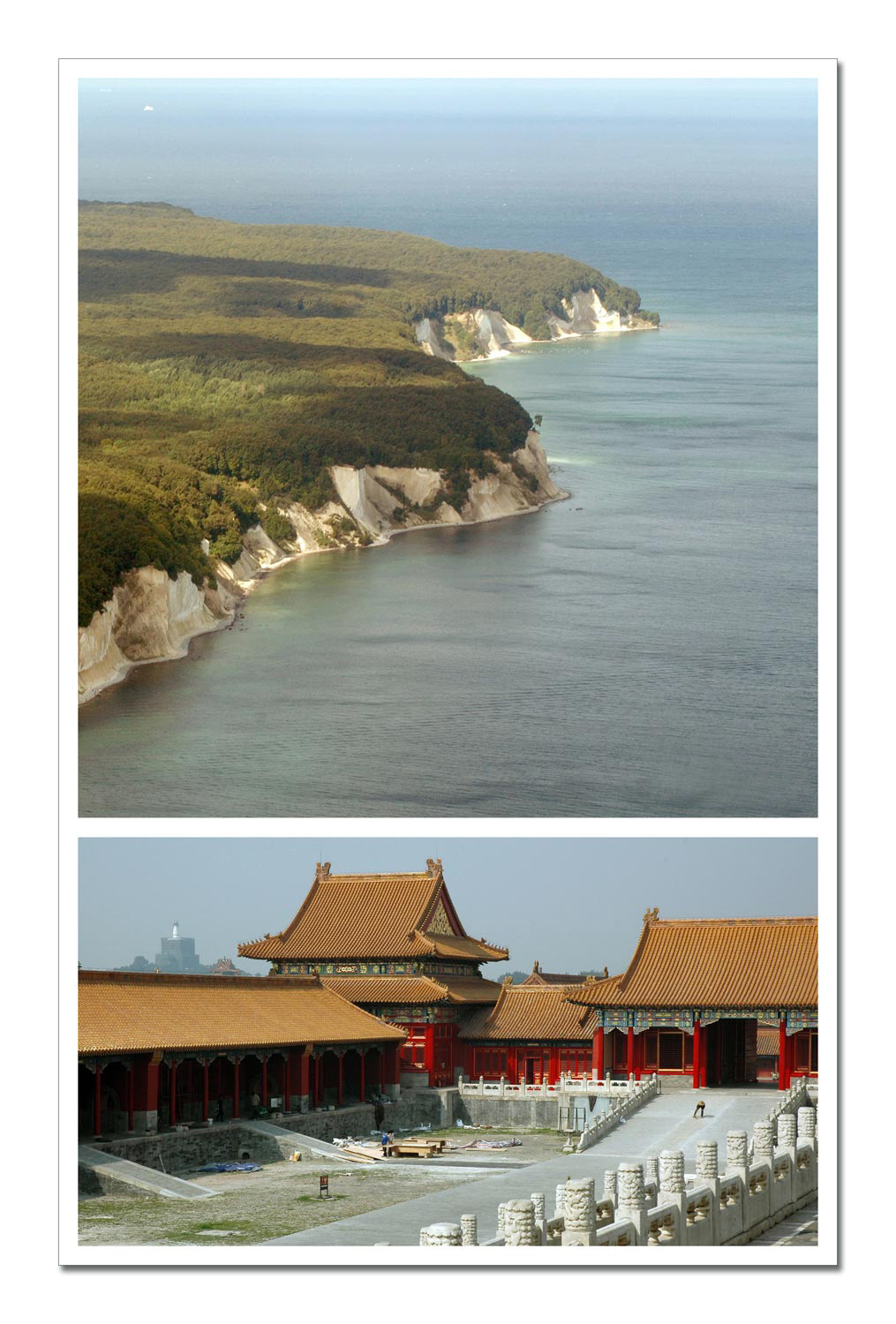

dreigliedrig (2006–2008)

In dreigliedrig kommt ein drittes Bild hinzu, das zwei andere voneinander trennt. Oben–Mitte–Unten oder Links–Mitte–Rechts – die Anordnung bleibt klar, doch die Inhalte beginnen zu flirren. 140 dieser Kompositionen entstehen, die in ihrer strukturellen Präzision und motivischen Offenheit als unmittelbare Vorläufer der späteren Bilderbund-Alben gelten. Die Bildpraxis, die sich nach dem Umzug nach Düsseldorf 2009 entfaltet, nimmt hier ihren Ausgangspunkt.