Klaus Jung war von 1989 bis 2021 an verschiedenen Kunsthochschulen in Europa tätig. In dieser Zeit wechselte auch mehrfach der Ort seiner künstlerischen Arbeit – von Düsseldorf nach Trondheim, weiter nach Bergen, Glasgow und schließlich zurück nach Düsseldorf. Diese Abfolge bildet eine Raum-Zeit-Chronologie, die zugleich als Spiegel der künstlerischen Entwicklung dient.

Studium

Klaus Jung studierte von 1973 bis 1979 an der Kunstakademie Düsseldorf, zunächst bei Fritz Schwegler, später bei Klaus Rinke. Neben dem intensiven individuellen Arbeiten prägten vor allem der kollegiale Austausch mit Kommiliton:innen und Lehrenden sowie die kritische Auseinandersetzung mit künstlerischen Positionen die Studienzeit. Nach dem Abschluss in Düsseldorf folgte ein Jahr an der Sculpture School des Royal College of Art in London.

Düsseldorf

Nach dem Aufenthalt in London zog Klaus Jung 1980 in das Atelierhaus Hildebrandtstraße in Düsseldorf. 1988 wechselte eine Kerngruppe in größere Atelierräume an der Oberhausener Straße. Bis zum Umzug nach Norwegen 1989 arbeitete und lebte er in diesen Künstlerhäusern. Seine künstlerische Praxis war eng mit einer regen Ausstellungstätigkeit in europäischen Galerien und Ausstellungshäusern verbunden.

Trondheim

Mit dem Umzug nach Norwegen wurde zunächst ein zweites Atelier in Trondheim eingerichtet – parallel zum Düsseldorfer Atelier. Doch schon bald wurde klar, dass das Leben in Norwegen mehr als eine Übergangsphase sein würde. Von 1989 bis 1995 lebte und arbeitete Klaus Jung in Trondheim. Der Zugang zu hervorragend ausgestatteten Werkstätten für Holz- und Metallbearbeitung war ideal. Allmählich verschob sich der Fokus von der Skulptur zum Bild – zunächst als Bestandteil von Skulpturen, später als eigenständiges Medium.

Seine erste Lehrtätigkeit an der Kunstakademie Trondheim war mit der Verantwortung für die Studierenden des ersten Semesters verbunden. Kurz nach seiner Ankunft trat der damalige Rektor zurück – Klaus Jung übernahm die Leitung und wurde vom Kollegium bestätigt. Er blieb zwei volle Amtszeiten Rektor.

Bergen

Nach Ablauf der Rektoratszeit in Trondheim folgte eine Einladung nach Bergen, zunächst zur Vertretung im ersten Studienjahr. Im Zuge der Hochschulreformen in Norwegen fusionierten dort kleinere Kunst- und Designakademien zu neuen Institutionen. Klaus Jung wurde erneut zum Rektor gewählt und führte dieses Amt sechs Jahre lang aus. Zwischen 1995 und 2002 arbeitete er in einem Atelier an der Kunstakademie Bergen. Der Zugang zu digitaler Technologie prägte seine künstlerische Entwicklung nachhaltig – das fotografische Bild rückte ins Zentrum der Aufmerksamkeit.

Glasgow

2002 endete die Zeit in Norwegen. Anstatt nach einem Sabbatical zurückzukehren, entschied sich Klaus Jung für eine neue Herausforderung und übernahm die Position des Head of School of Fine Art an der Glasgow School of Art. Sein Atelier befand sich im historischen Macintosh-Gebäude, wo es auch als Büro und Besprechungsraum diente. Die Arbeit mit digitalen Bildern wurde fortgesetzt, das digitale Archiv begründet – bis heute eine zentrale Quelle seiner künstlerischen Praxis. Von 2002 bis 2009 lebte und arbeitete Klaus Jung in Glasgow.

Düsseldorf

2009 folgte der Ruf als Rektor an die Kunsthochschule für Medien in Köln. Atelier und Lebensmittelpunkt wurden erneut nach Düsseldorf verlegt. Die Serie Bilderbund fasst die Arbeiten der letzten Jahre zusammen – als Abschluss und zugleich als Aufbruch zu neuen Experimenten.

2015 übernahm Klaus Jung die Position des Head of Fine Art an der Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Die Atelierarbeit blieb in Düsseldorf verankert. Neue Serien entstanden. 2021 endete das institutionelle Engagement – seither steht die eigene künstlerische Arbeit wieder im Zentrum.

Studium 1973 - 1980

Klaus Jung studierte von 1973 bis 1979 an der Kunstakademie Düsseldorf, zunächst bei Fritz Schwegler, später bei Klaus Rinke. Die Nähe zu Mitstudierenden und Lehrenden sowie die intensive kollektive Auseinandersetzung machten das Studium zu einer prägenden Erfahrung. Kunst wurde hier zum selbstbestimmten Lernen – mit selbst entwickelten Lernmitteln. Frühe Arbeiten bewegen sich im Bereich der Skulptur: Zunächst lag der Fokus auf räumlichen Relationen und der Wirkung im Umfeld, später rückte das Volumen selbst ins Zentrum – sein Inneres, sein Inhalt, schließlich dessen Überführung in den Hintergrund als rahmende Struktur.

Ein DAAD-Stipendium ermöglichte ein anschließendes Studienjahr an der Sculpture School des Royal College of Art in London. Die hier gemachten Erfahrungen flossen später nicht nur in die künstlerische Arbeit, sondern auch in das eigene Lehren und die Organisation von Kunsthochschulen ein.

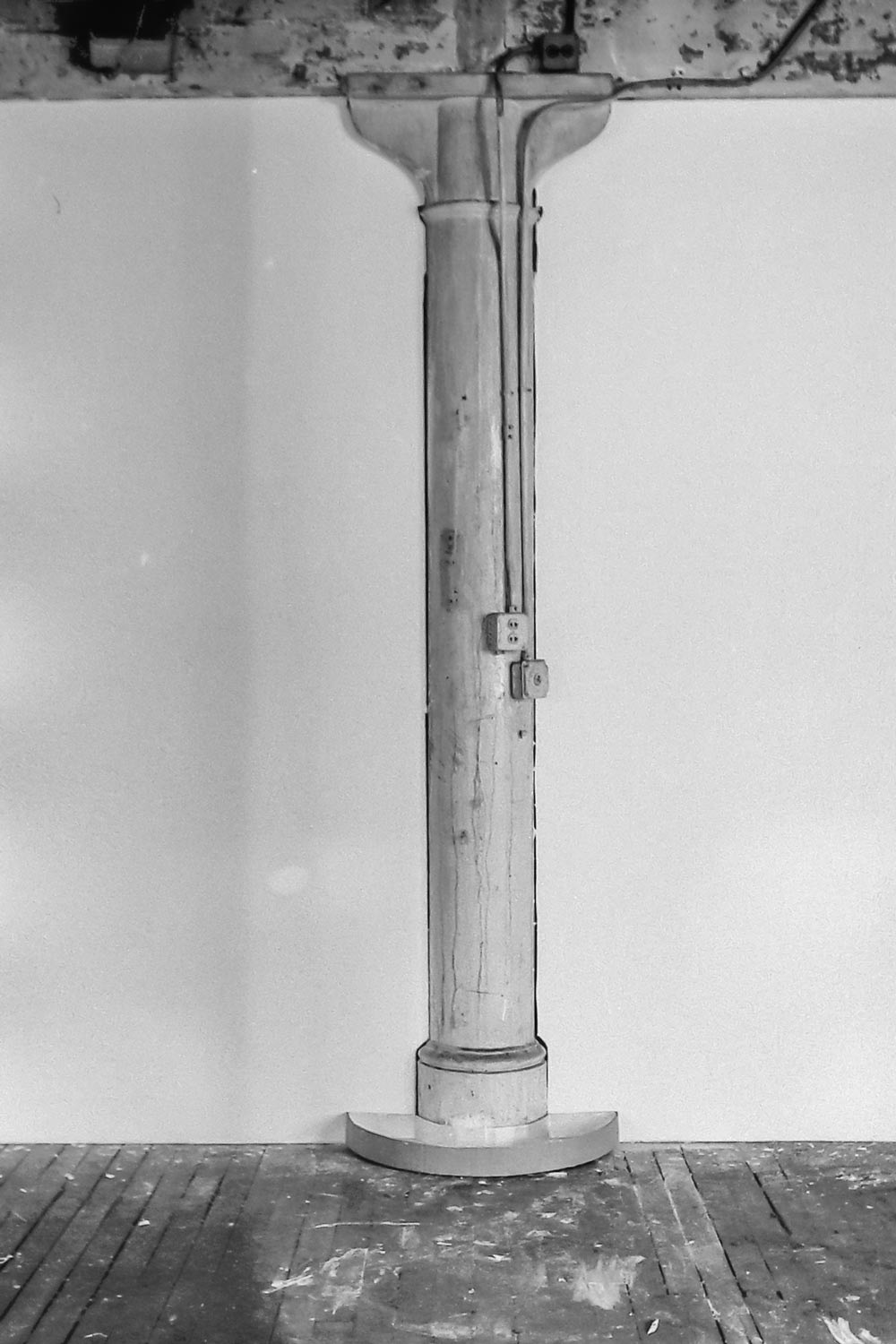

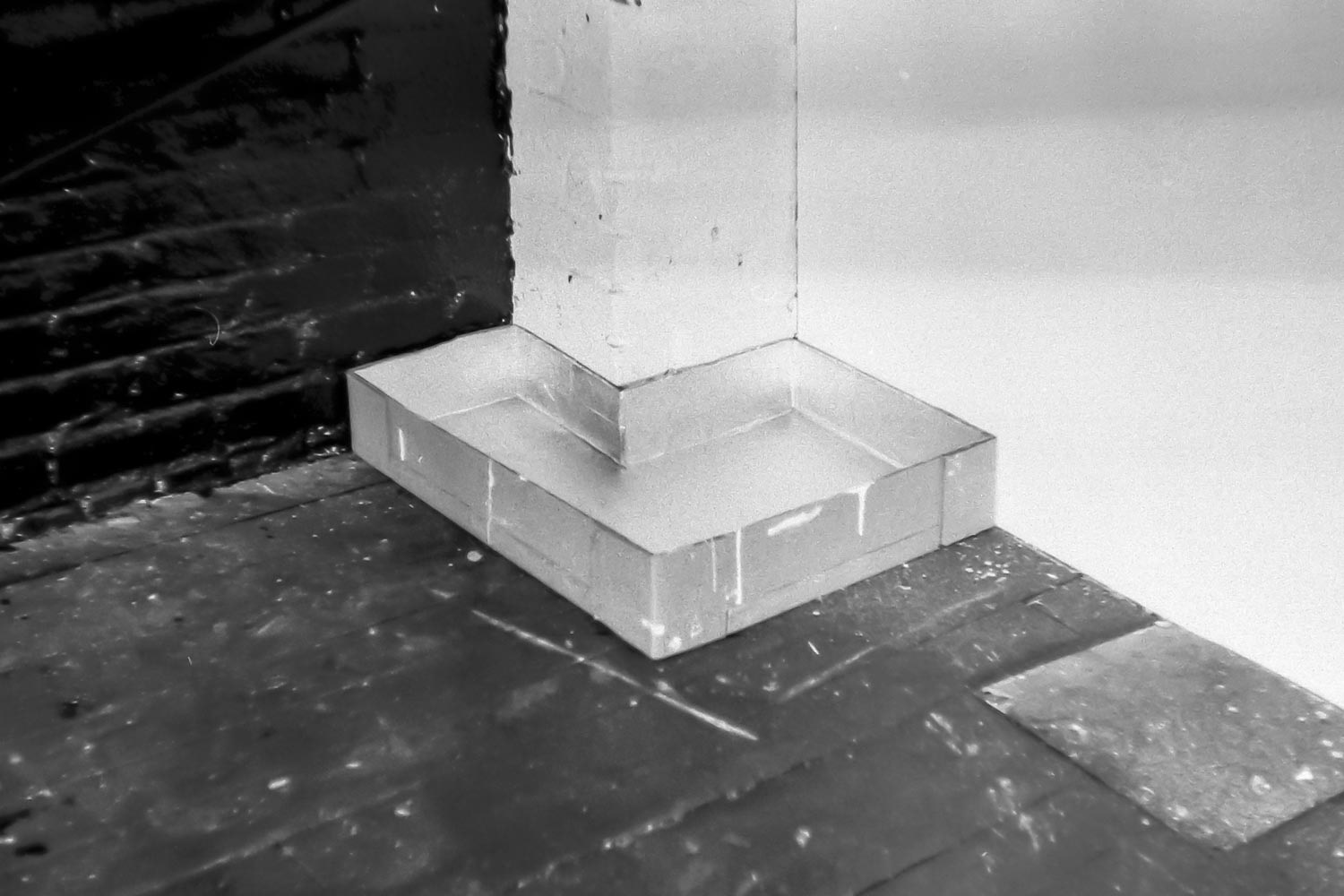

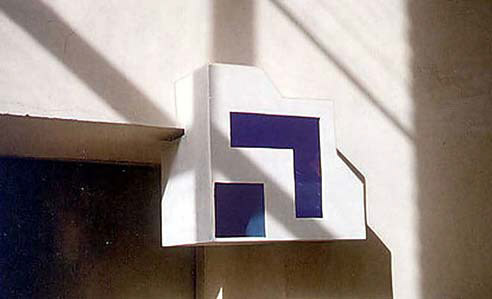

Ecken (1976)

Das Interesse für Raumbezüge setzte sich durch. Skulpturale Formen reagierten auf konkrete architektonische Gegebenheiten – etwa die Atelierräume in der Karl-Anton-Straße. Massive Objekte aus verleimten Spanplatten, mit lackierten Oberflächen versehen, nahmen Farben und Proportionen der Umgebung auf. Drei Beispiele aus einer größeren Werkgruppe zeigen die frühe Beschäftigung mit ortsbezogener Form.

Die da oben (1977)

Das Atelier an der Karl-Anton-Straße verfügte über zwei Oberlichter, deren schräge Dachfläche abgehängt war. Dadurch entstand ein ungenutzter, aber präsenter Leerraum. Zwei Sets aus jeweils vier Blöcken spiegeln diesen architektonischen Zwischenbereich und wurden exakt unter den Dachluken positioniert – ein Set geschlossen, das andere offen. Die Körper bestehen aus Pressspan und sind mit hochglänzendem Lack überzogen. Die Arbeit übersetzt eine architektonische Abwesenheit in eine sichtbar gesetzte Form.

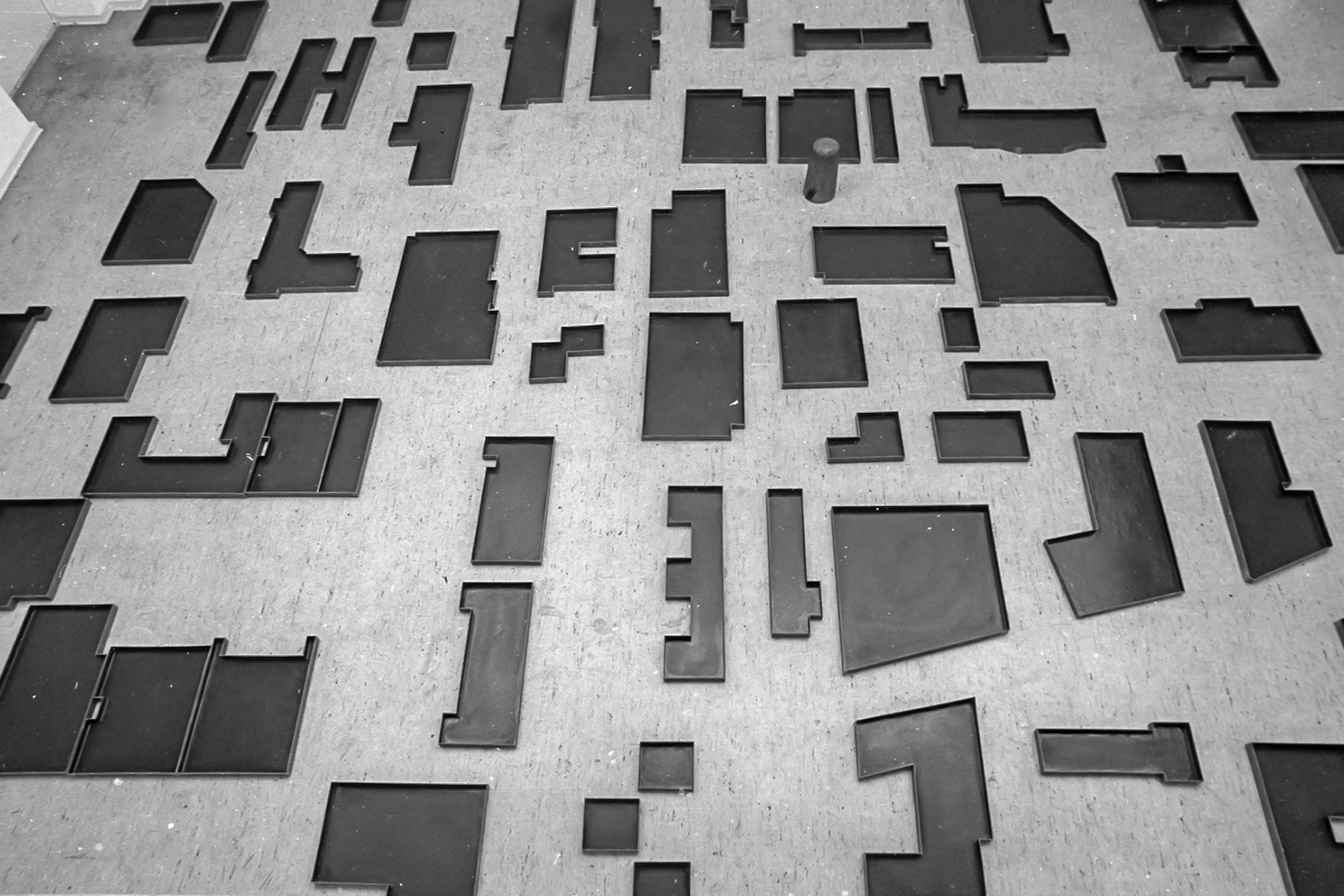

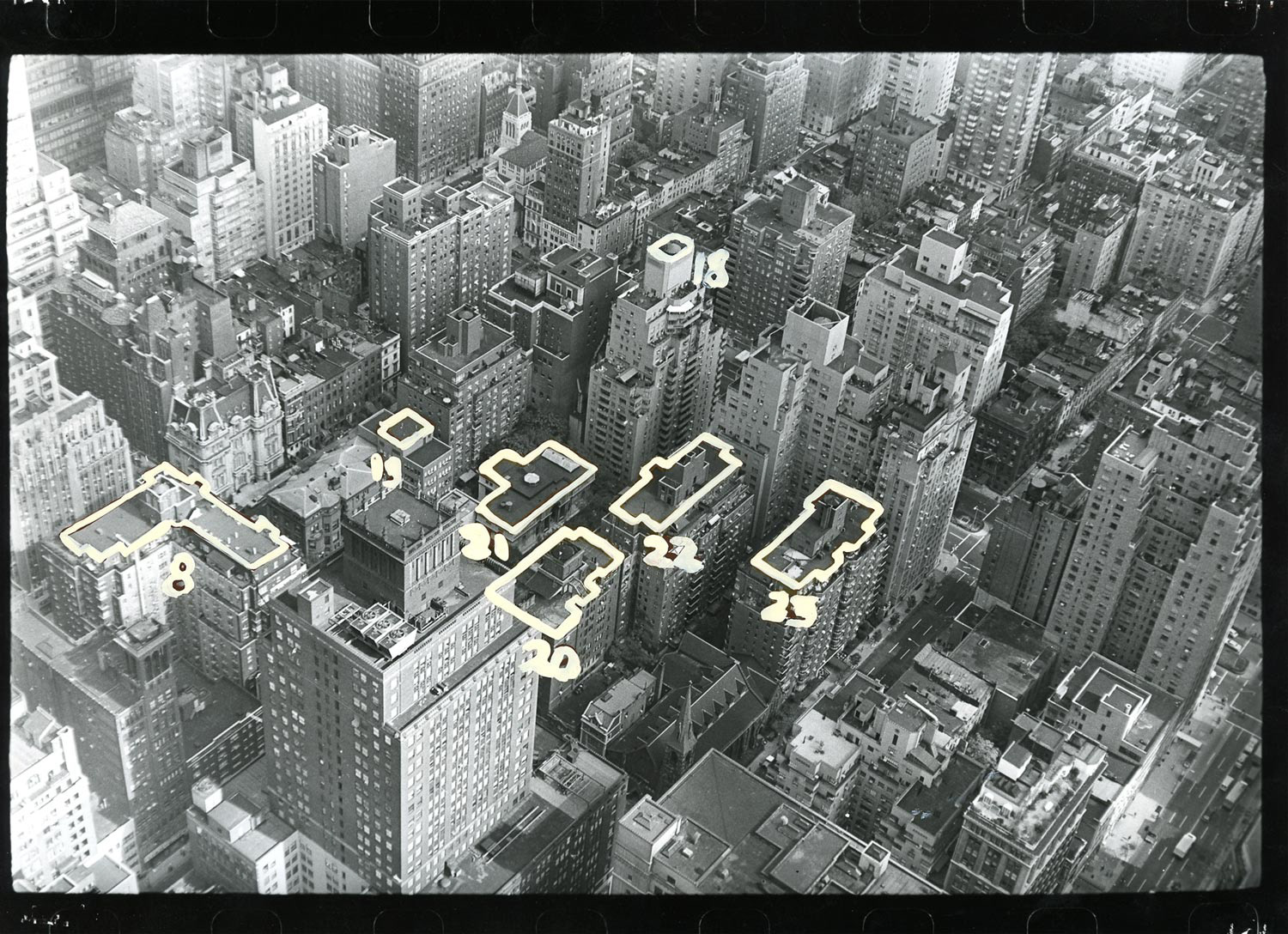

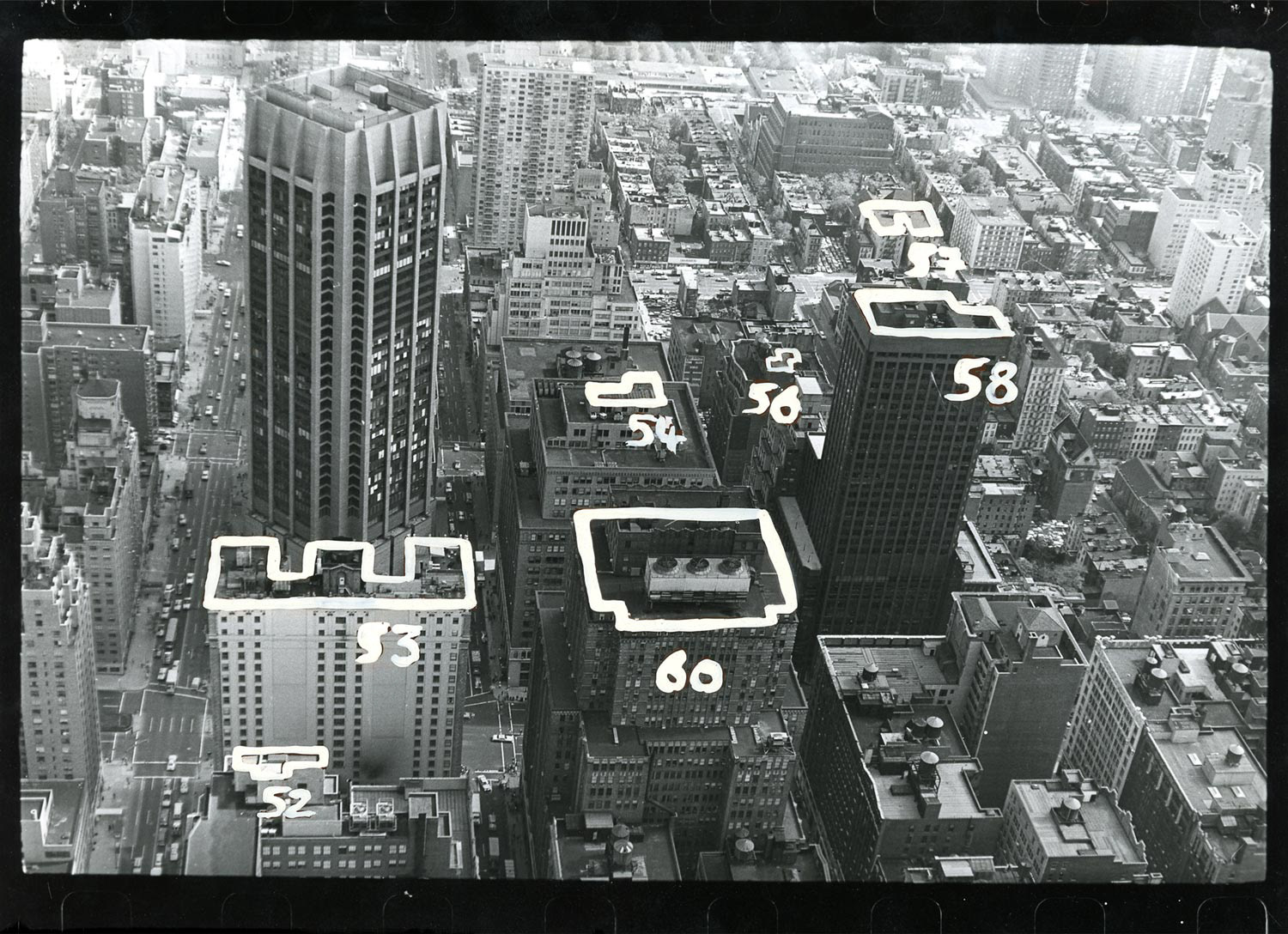

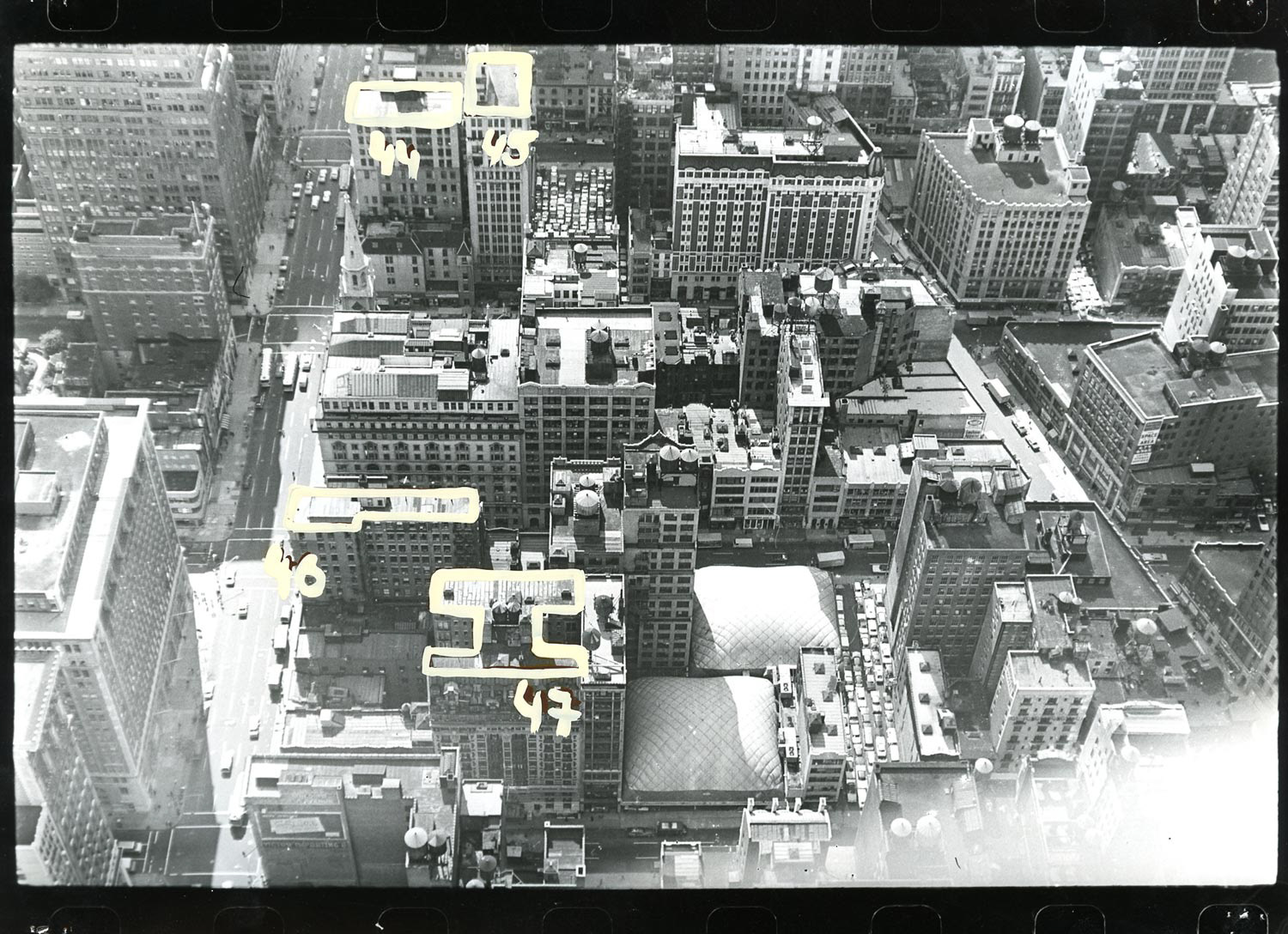

Dächer (1978)

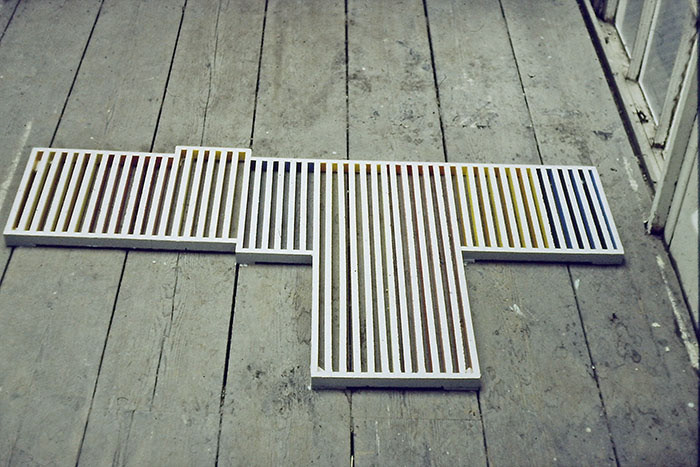

Eine Studienreise der Rinke-Klasse nach New York und der Blick vom Empire State Building inspirierten zur Serie „Dächer“: Flache Wannen aus Hartfaser, mit braunem Bodenlack gestrichen, repräsentieren Dachflächen im Stadtplan von Manhattan. Später wurde das Prinzip auf Innenräume übertragen: Grundrisse von Zimmern wurden durch maßgefertigte Bodenwannen sichtbar gemacht. Eine spätere CAD-Simulation konserviert zumindest die Anordnung der Originalinstallation.

Lückenbüßer (1978)

Ausgangspunkt dieser Arbeit ist eine teilweise unverputzte Ziegelwand im Kelleratelier eines Kommilitonen. Die groben Fugen zwischen den Ziegeln wurden sorgfältig nachgezeichnet, ihre Formen aus Sperrholz ausgesägt, in fein abgestuften Grautönen lackiert und passgenau in die Wandstruktur eingesetzt. Die Ergänzung macht die Lücken nicht vergessen – sie betont sie, verleiht ihnen Form und Eigenwert.

Bleecker Street (1978)

Ein kleines Stipendium, vergeben durch den Düsseldorfer Lions Club, ermöglichte gemeinsam mit drei Kommilitonen einen dreimonatigen Aufenthalt in New York. Ein halbes Loft an der Bleecker Street wurde als Atelier genutzt. Die Strategie der „Ecken“-Arbeiten aus dem Jahr 1976 wurde weitergeführt: Aus gefundenem Wellkarton entstanden räumliche Ergänzungen für Details im Loft – geklebt mit Duct Tape, bemalt mit metallisch schimmernden Farben in Silber und Bronze. Die Objekte wurden präzise an jene Stellen zurückgeführt, denen sie ihre Form verdankten. Eine temporäre Rückschreibung architektonischer Realität in skulpturale Präsenz.

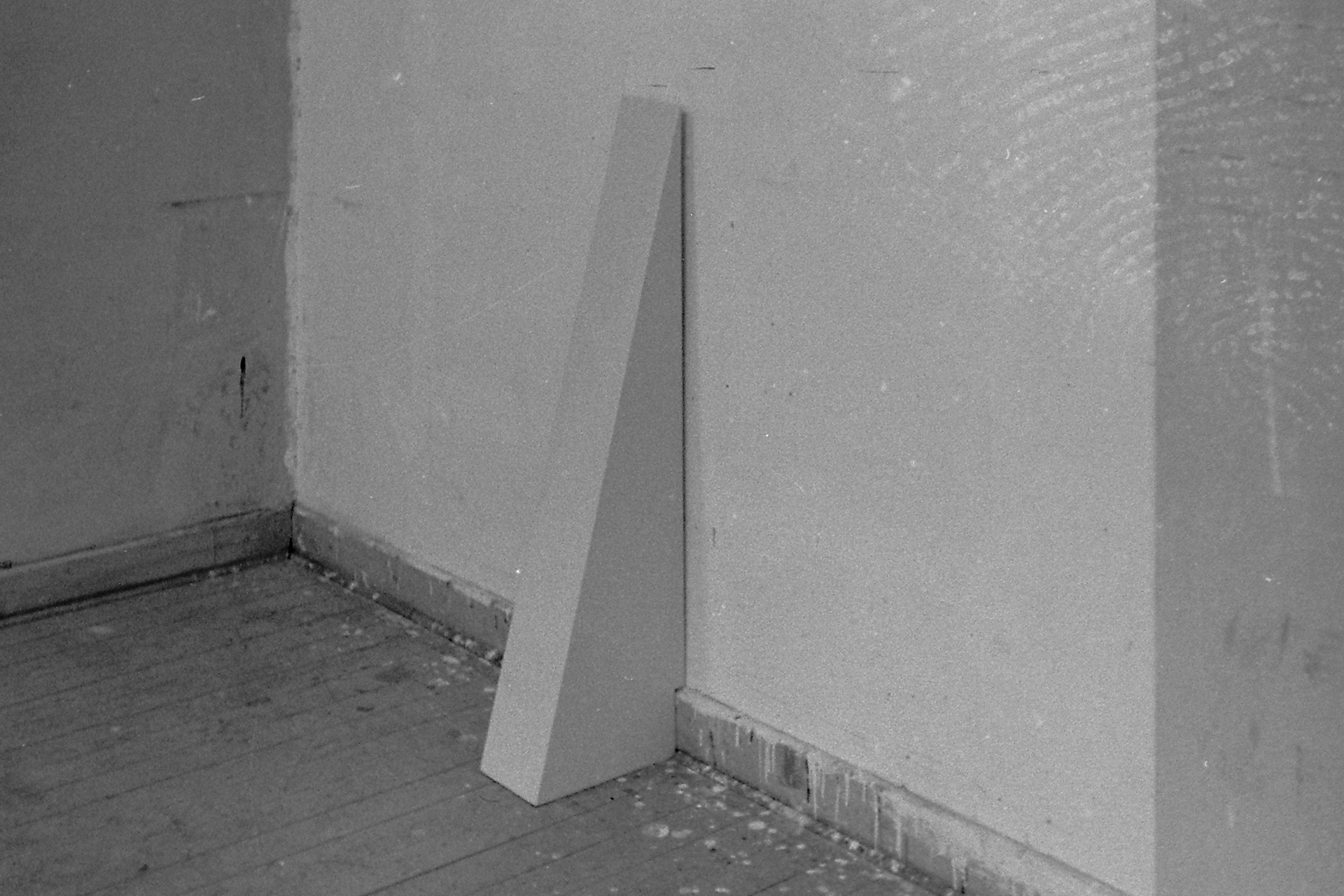

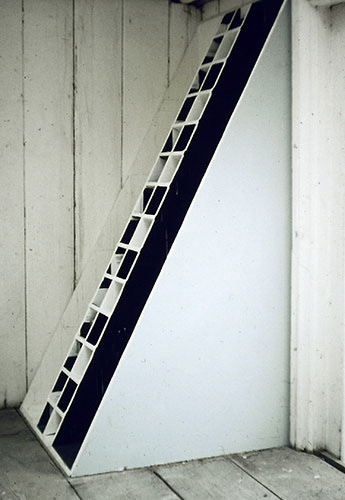

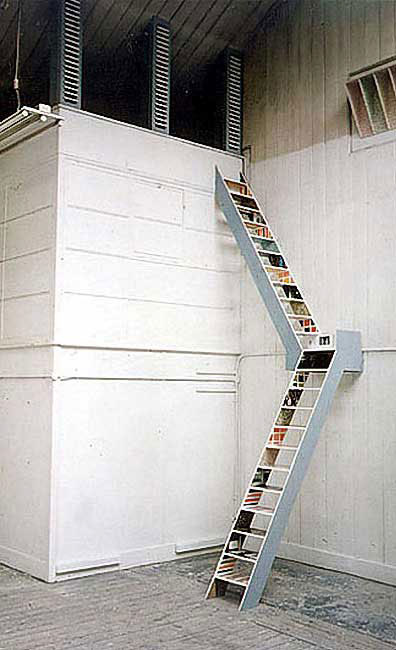

Eiskellerberg (1979)

Für die Abschlussarbeit an der Kunstakademie Düsseldorf wurde eine Treppensituation im Hauptgebäude gewählt – bewusst als Durchgangsort. Die Skulpturen sind hohl, ihr Inneres mit glänzender Lackfarbe in abgestuften Farbtönen gestaltet: Je offener der Einblick, desto dunkler die Farbe. Außen hingegen bleibt alles matt weiß.

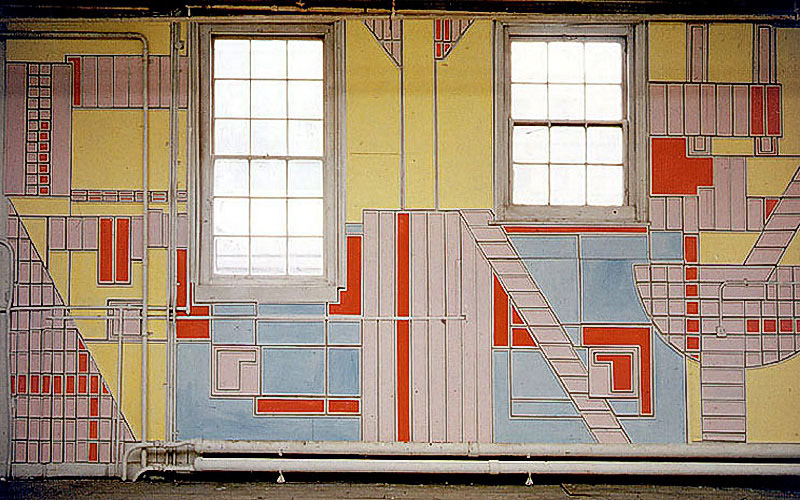

Schrankwand (1979)

Noch vor dem Umzug nach London entstand eine raumgreifende Wandarbeit im studentischen Zimmer: Möbel und Fensterstruktur wurden auf die Wand gegenüber projiziert und zehn Zentimeter tief dreidimensional umgesetzt – teils offen, teils als schrankähnliche Elemente. Der Abend vor der Abreise nach London wurde zur Abschiedsfeier mit Präsentation dieser Arbeit.

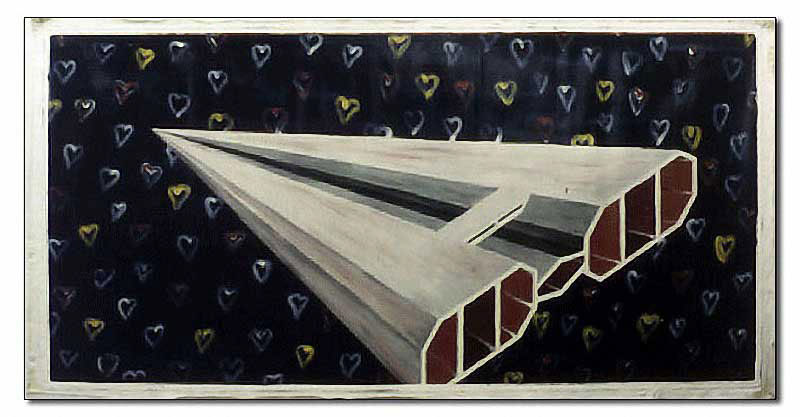

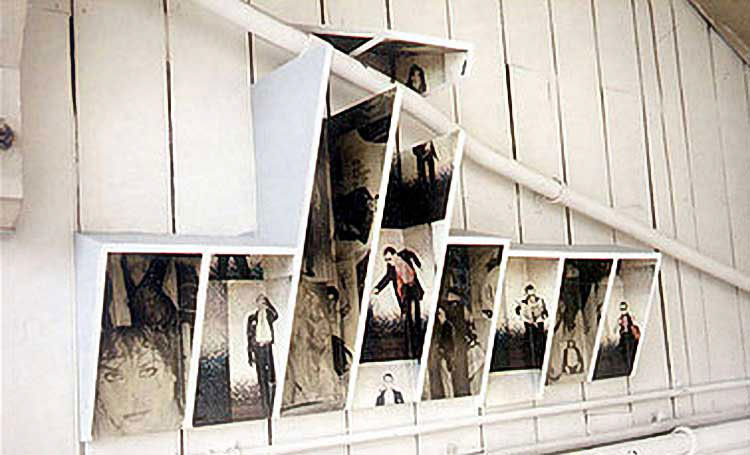

Queen’s Gate (1980)

Am Royal College stand ein großzügiges Atelier zur Verfügung. Skulpturen reagierten direkt auf die räumlichen Gegebenheiten – diesmal mit einem Innenleben aus Alltagsmaterialien: Tapeten, Comicausschnitten, Fotoserien, Zeichnungen. Eine zusammenfassende Wandprojektion greift die Struktur der Düsseldorfer Schrankwand auf, entwickelt sie aber weiter – bunter, spielerischer, konzeptueller.

Hildebrandtstraße (ab 1980)

Nach dem Abschluss in London wurde das gesamte Ensemble nach Düsseldorf in das Atelierhaus Hildebrandtstraße überführt. Der Verlust des ursprünglichen Raumbezugs führte zur Neufassung: Die Objekte wurden mit blauer Hammerschlagfarbe überzogen, Lampen, Teppiche und Stühle ergänzten das Setting. In einer der ersten Ausstellungen des Hauses wurde die Arbeit öffentlich präsentiert.

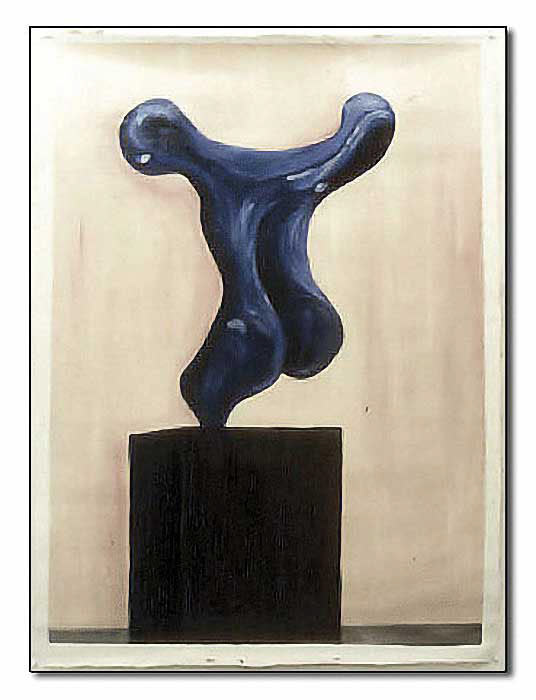

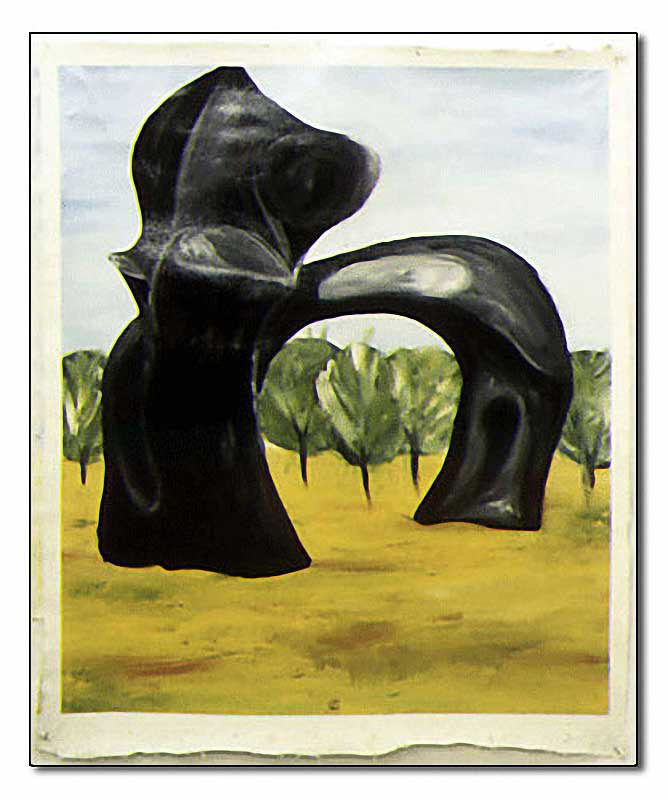

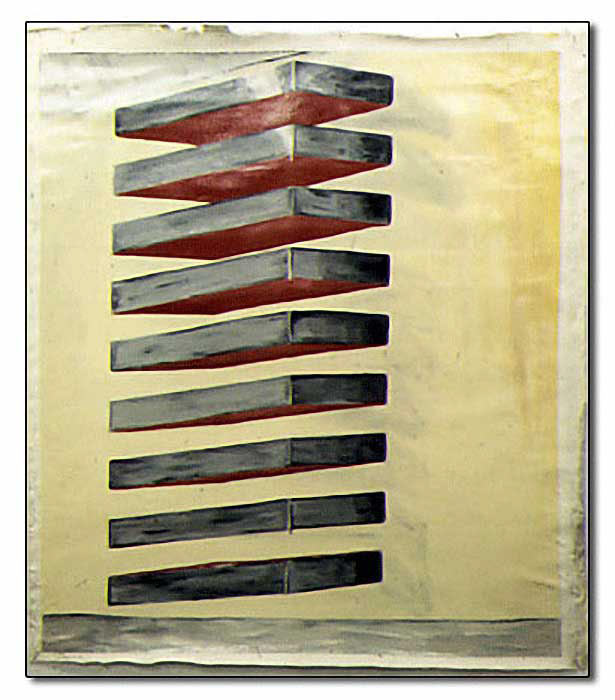

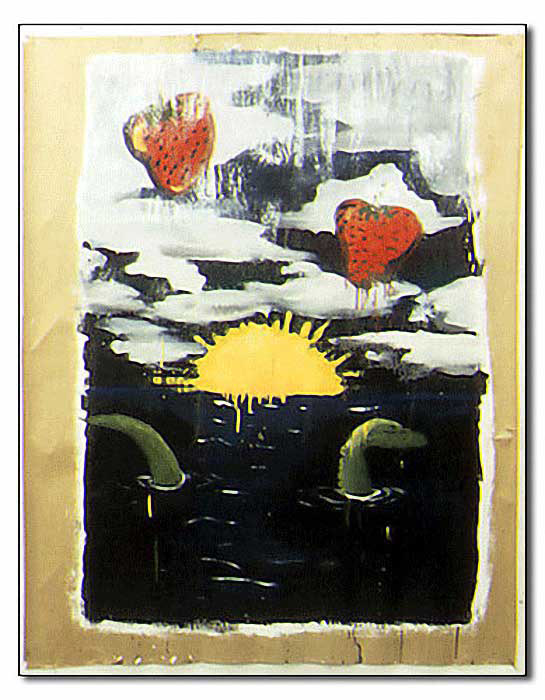

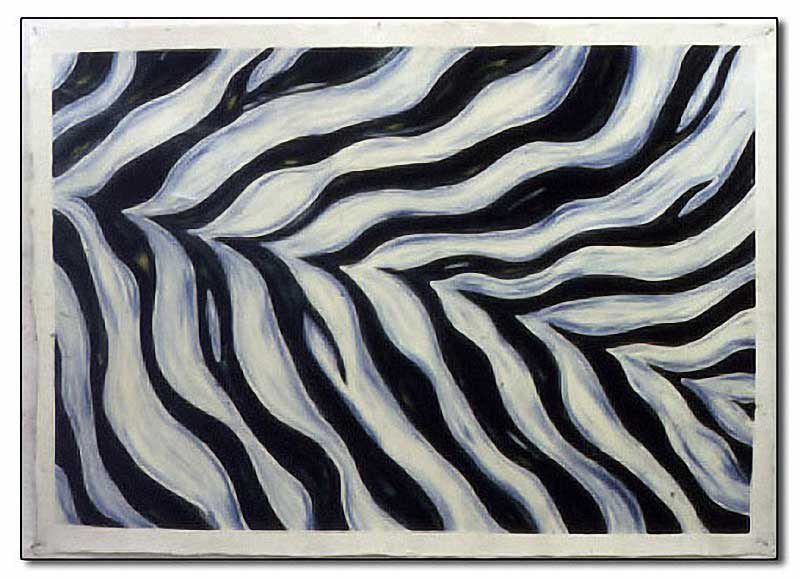

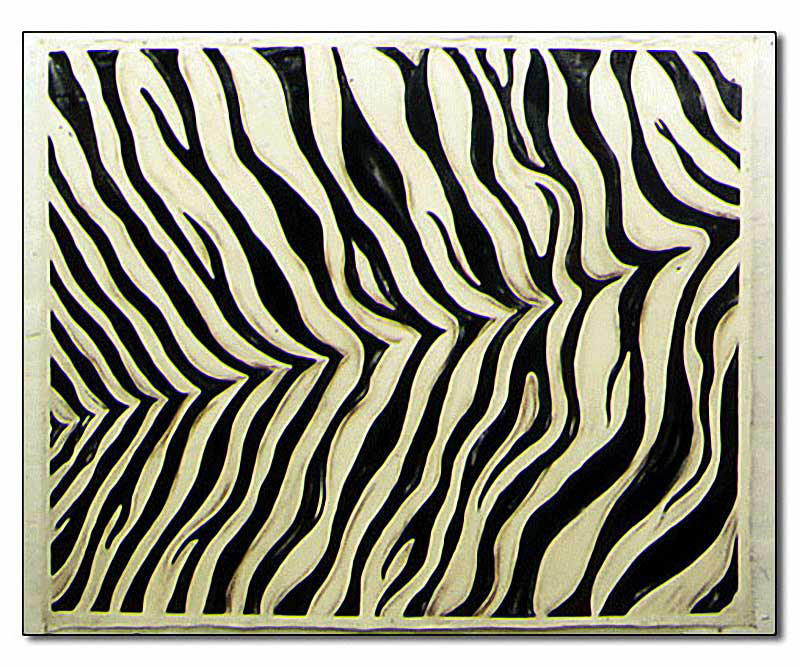

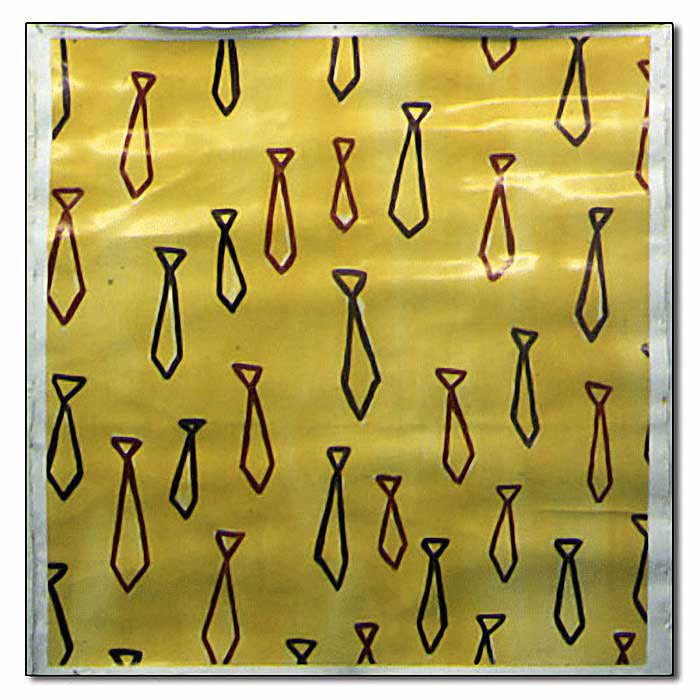

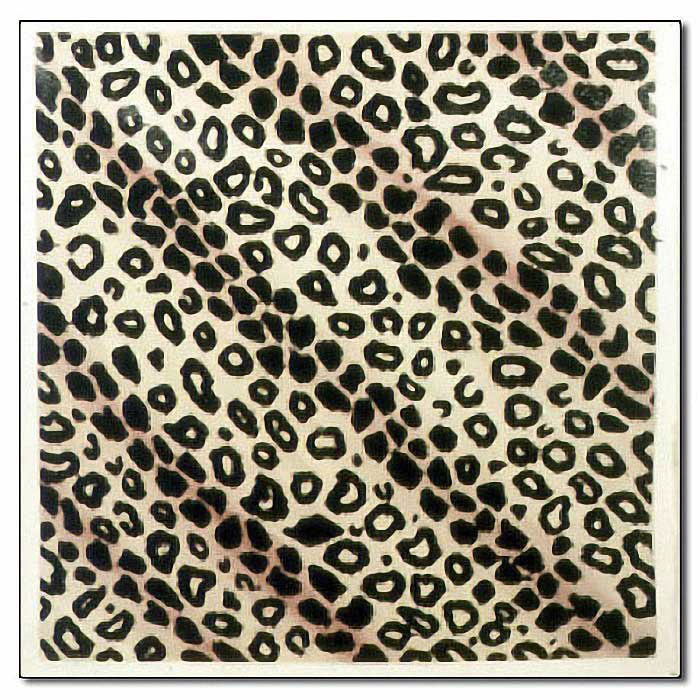

Malen (1979–1982)

Zwischen den konzeptuellen Skulpturarbeiten entstanden großformatige Malereien auf Packpapier und Baumwollstoff – wild, grob, impulsiv. Entstanden aus Farbresten und ungenutztem Material, spiegeln sie auch den Zeitgeist der späten 1970er wider, als „Neue Wilde“ und Punk neue ästhetische Maßstäbe setzten. Die Arbeiten blieben jedoch unveröffentlicht.