Anthologie universeller Besonderheiten - 2020

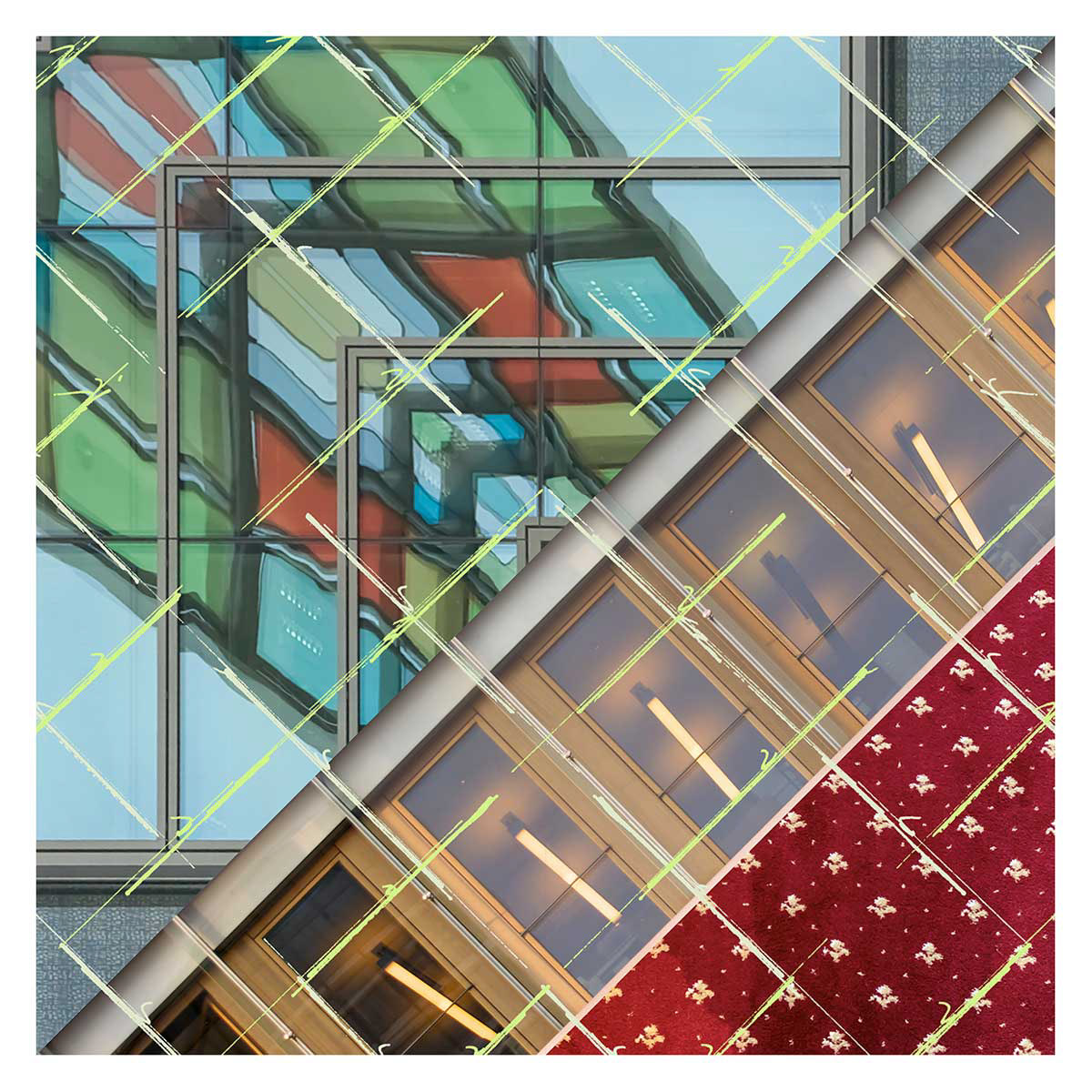

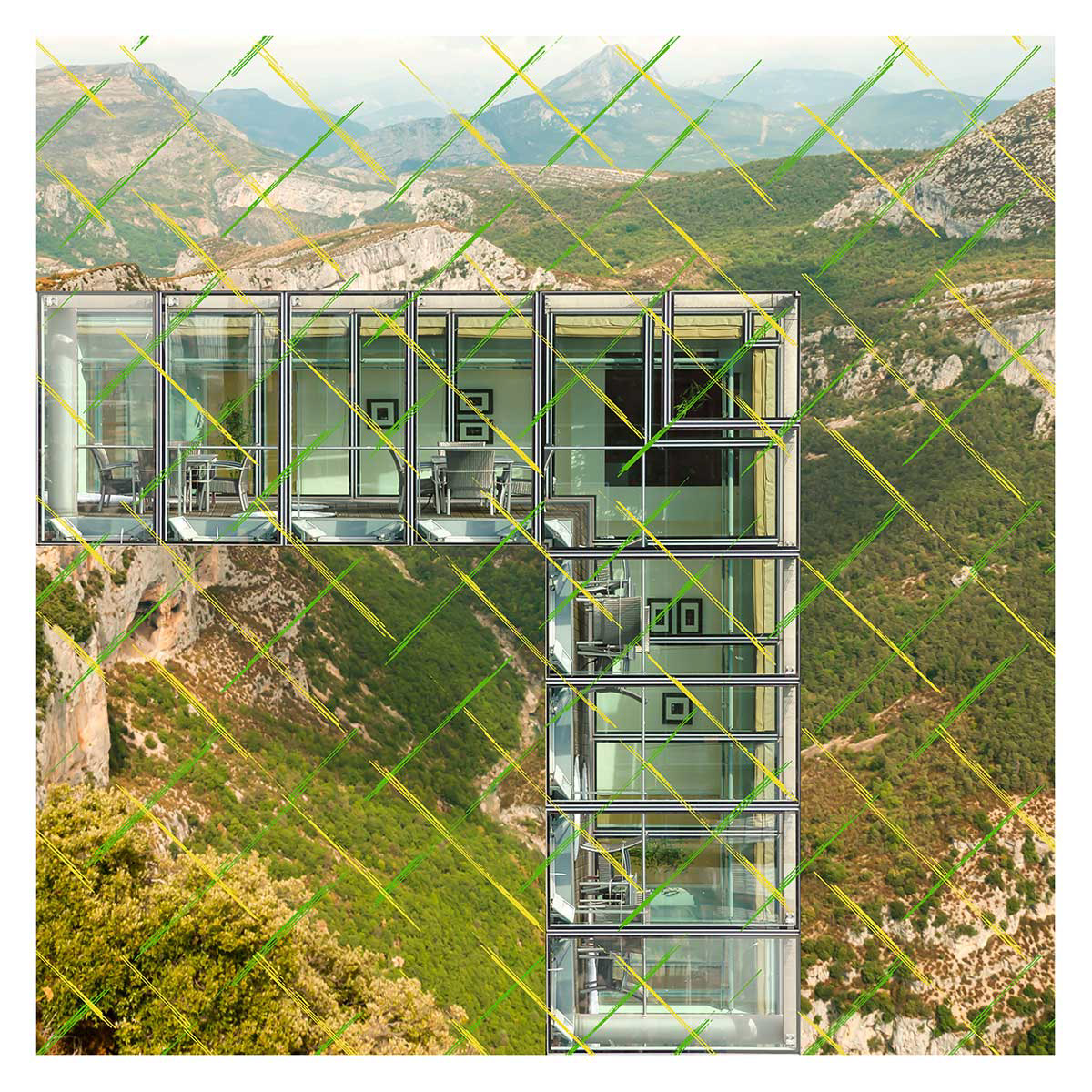

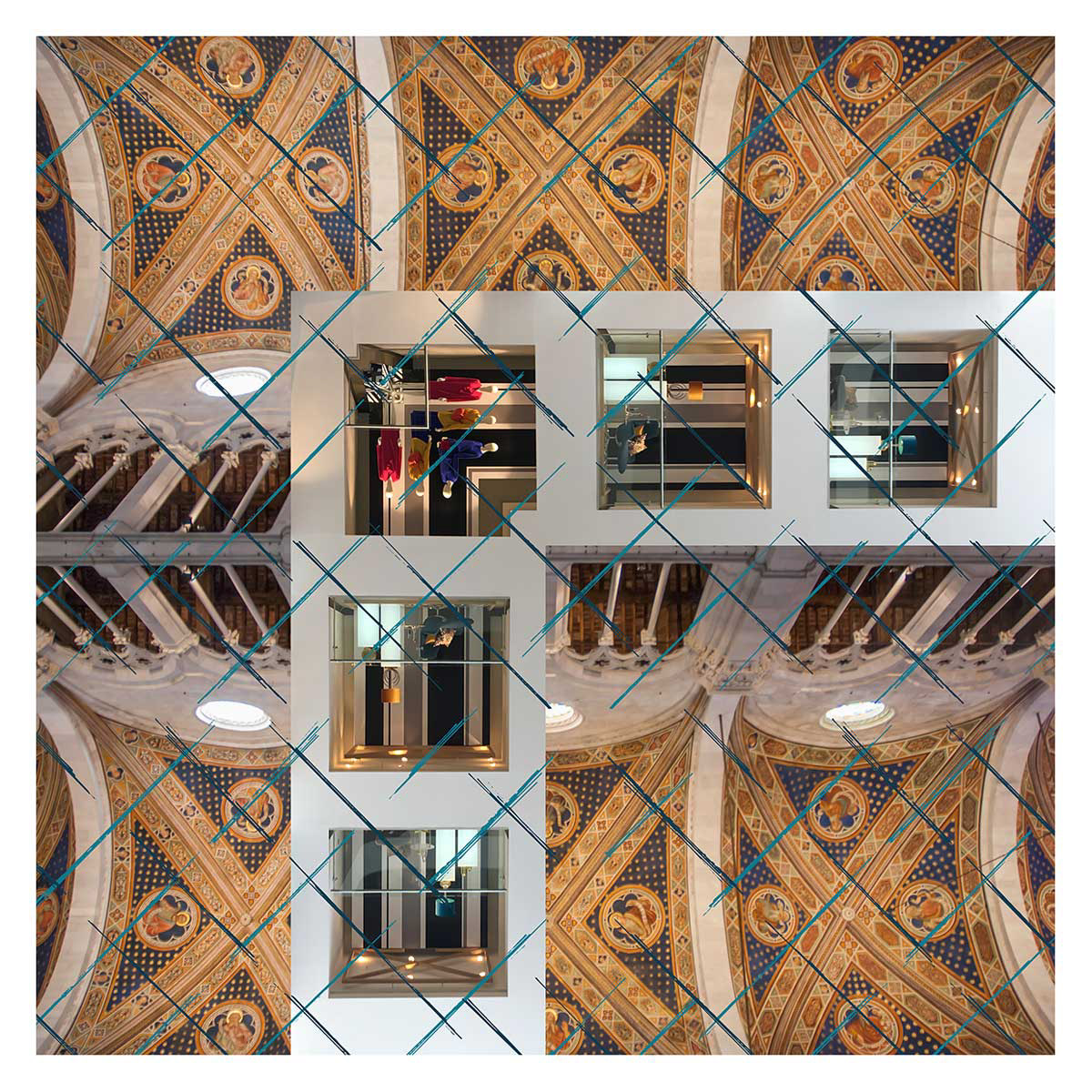

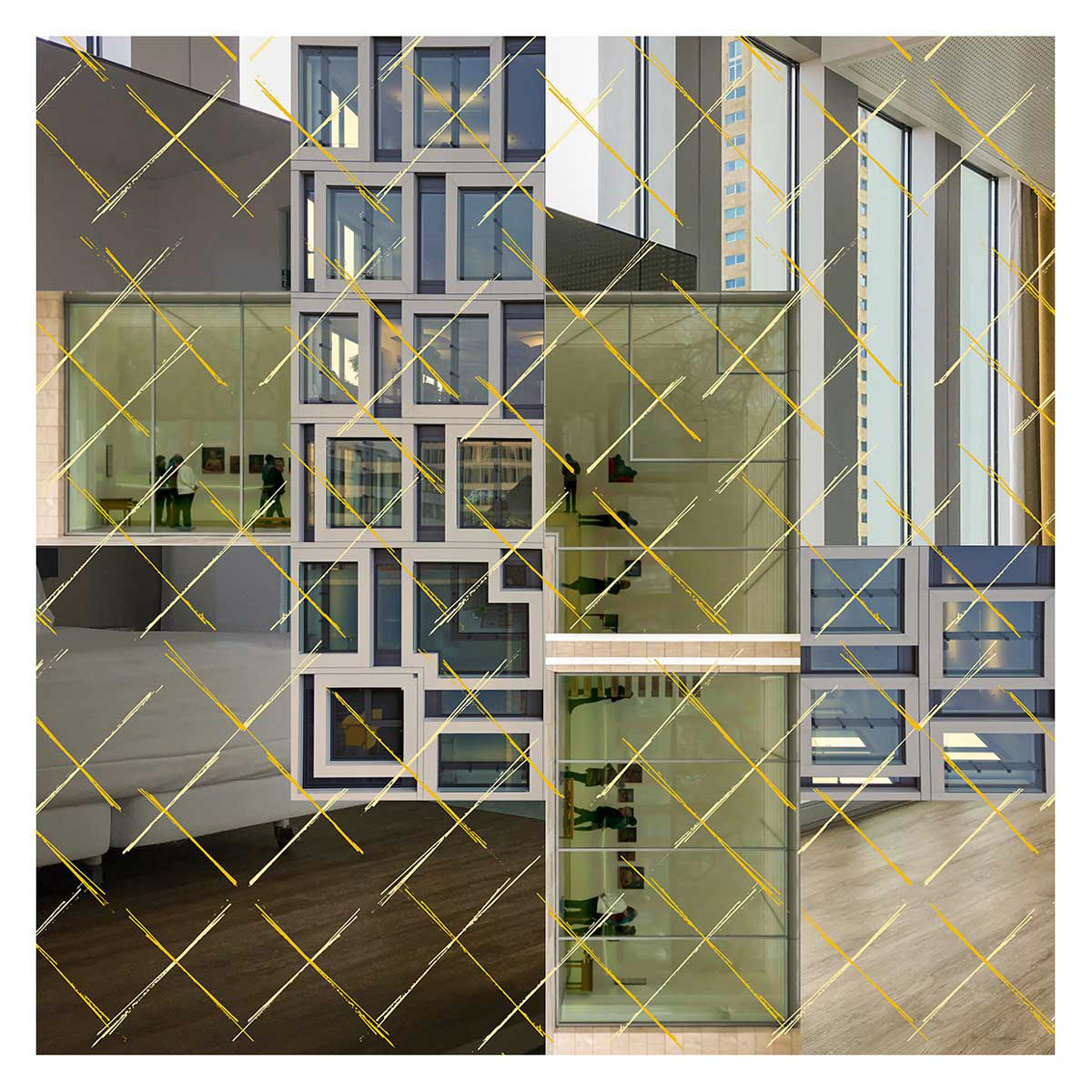

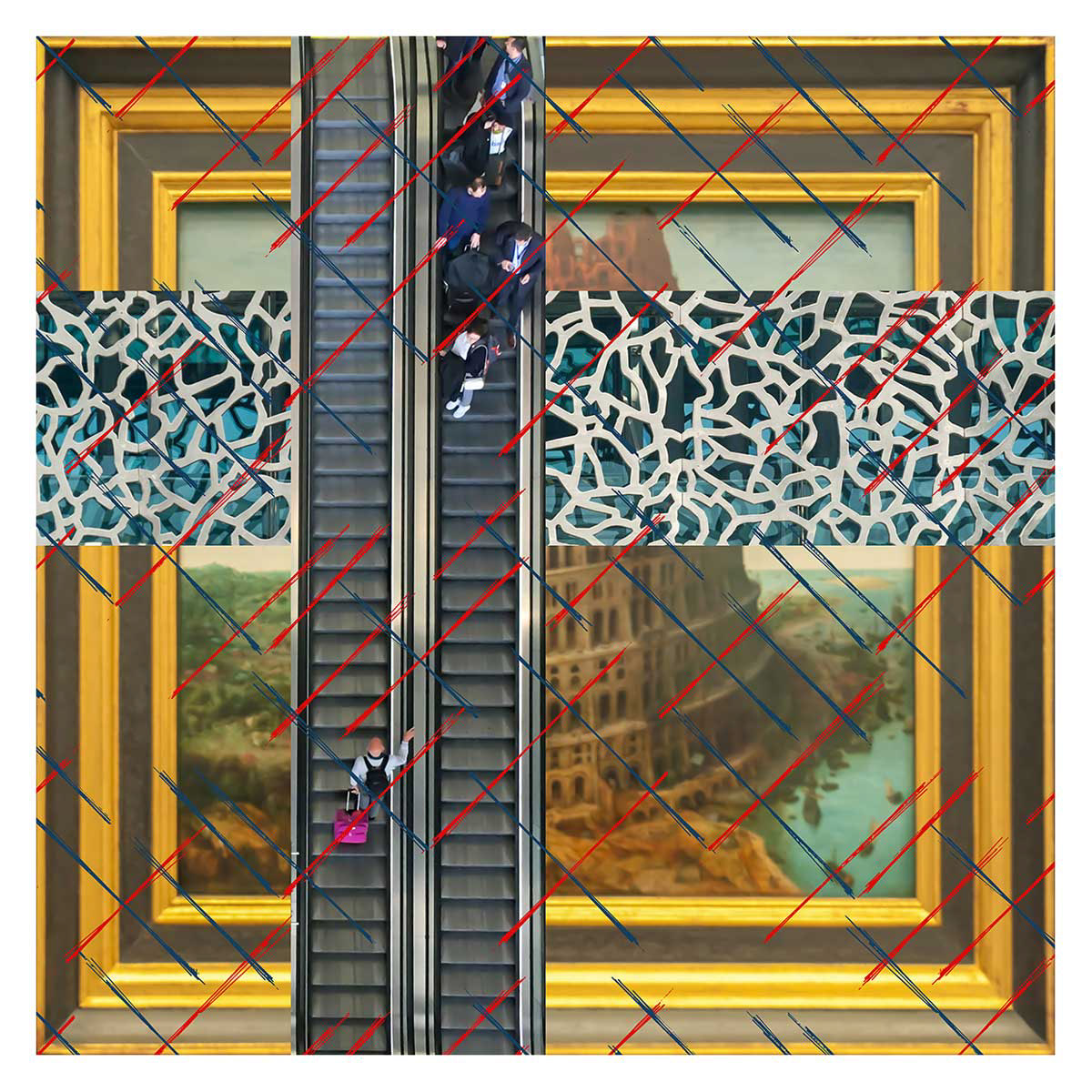

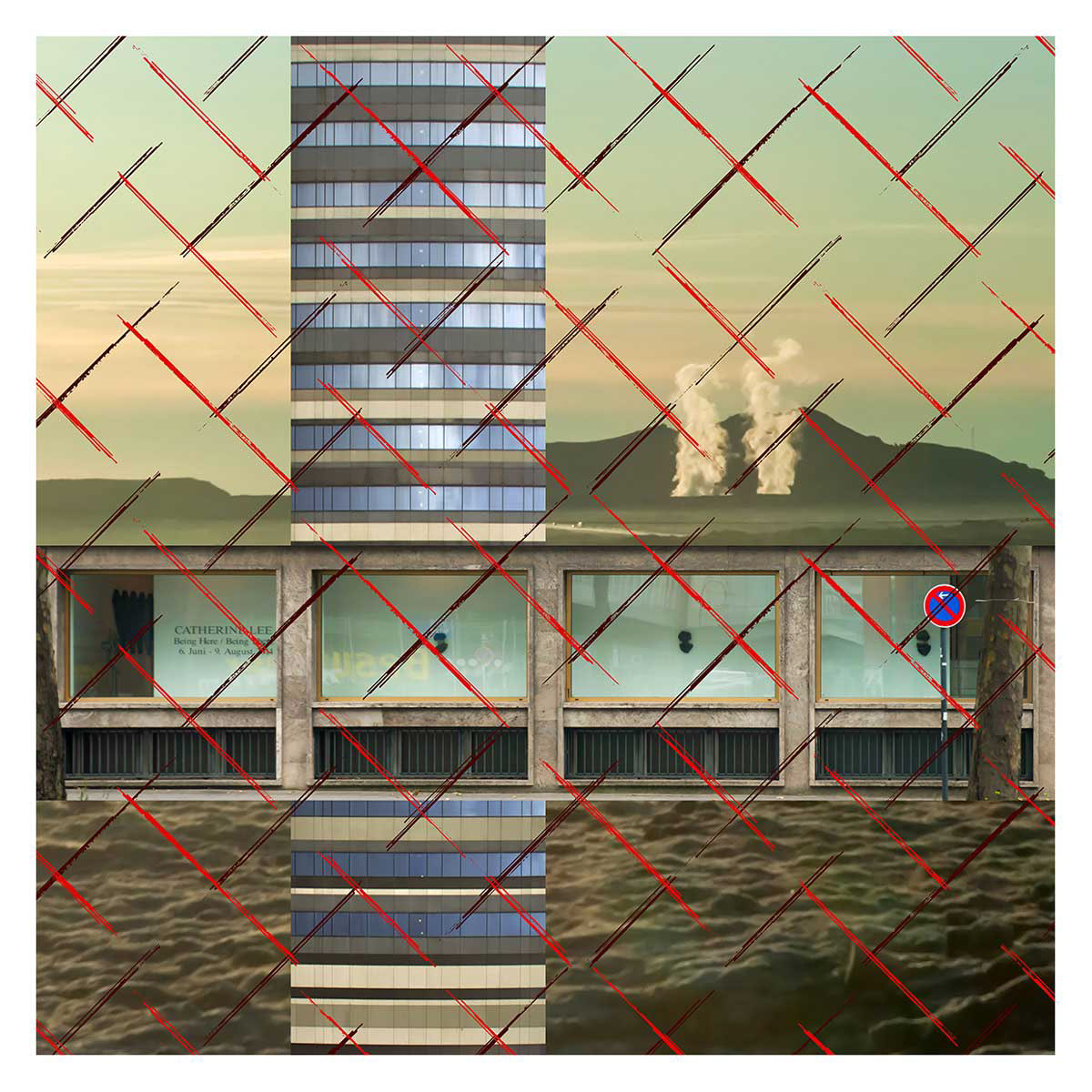

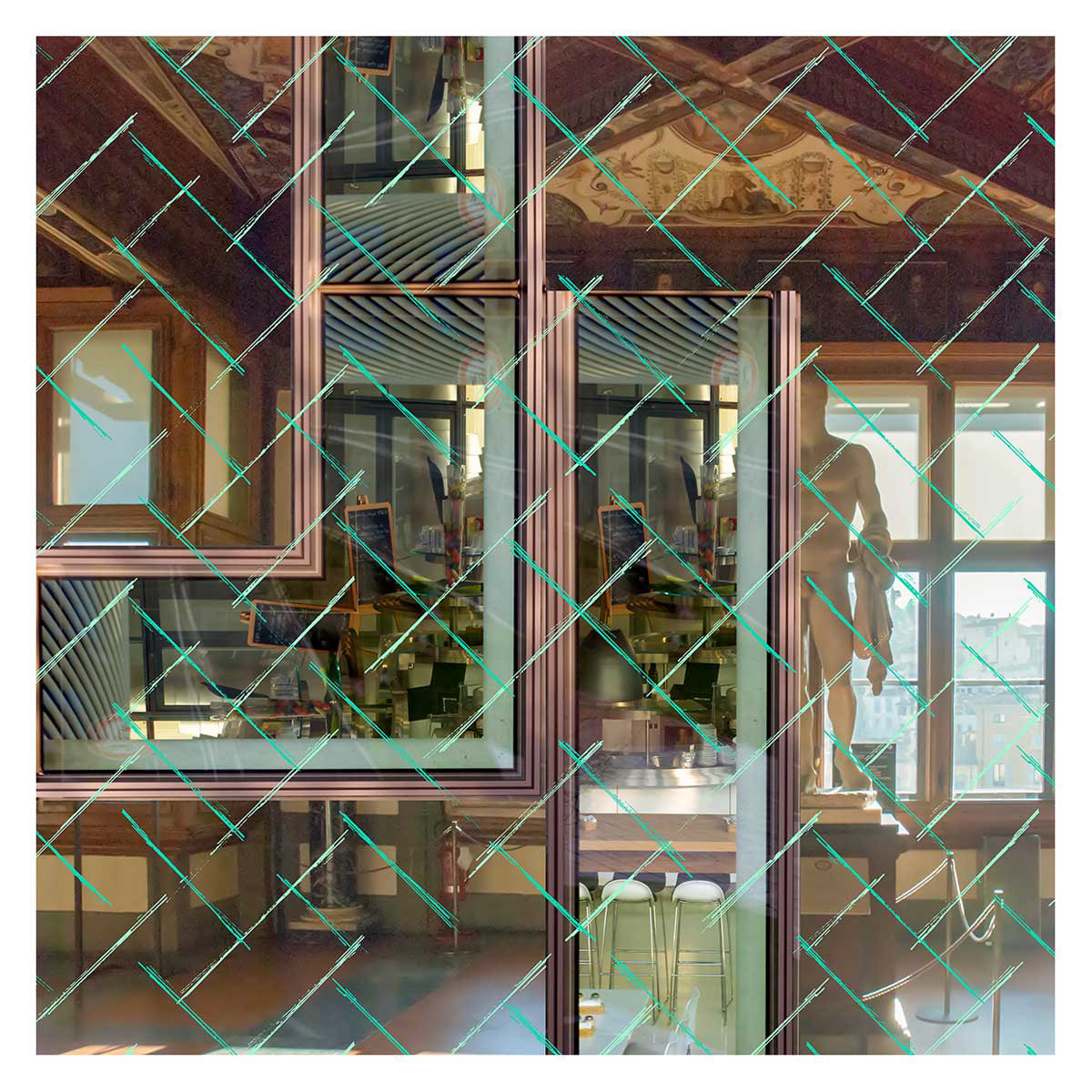

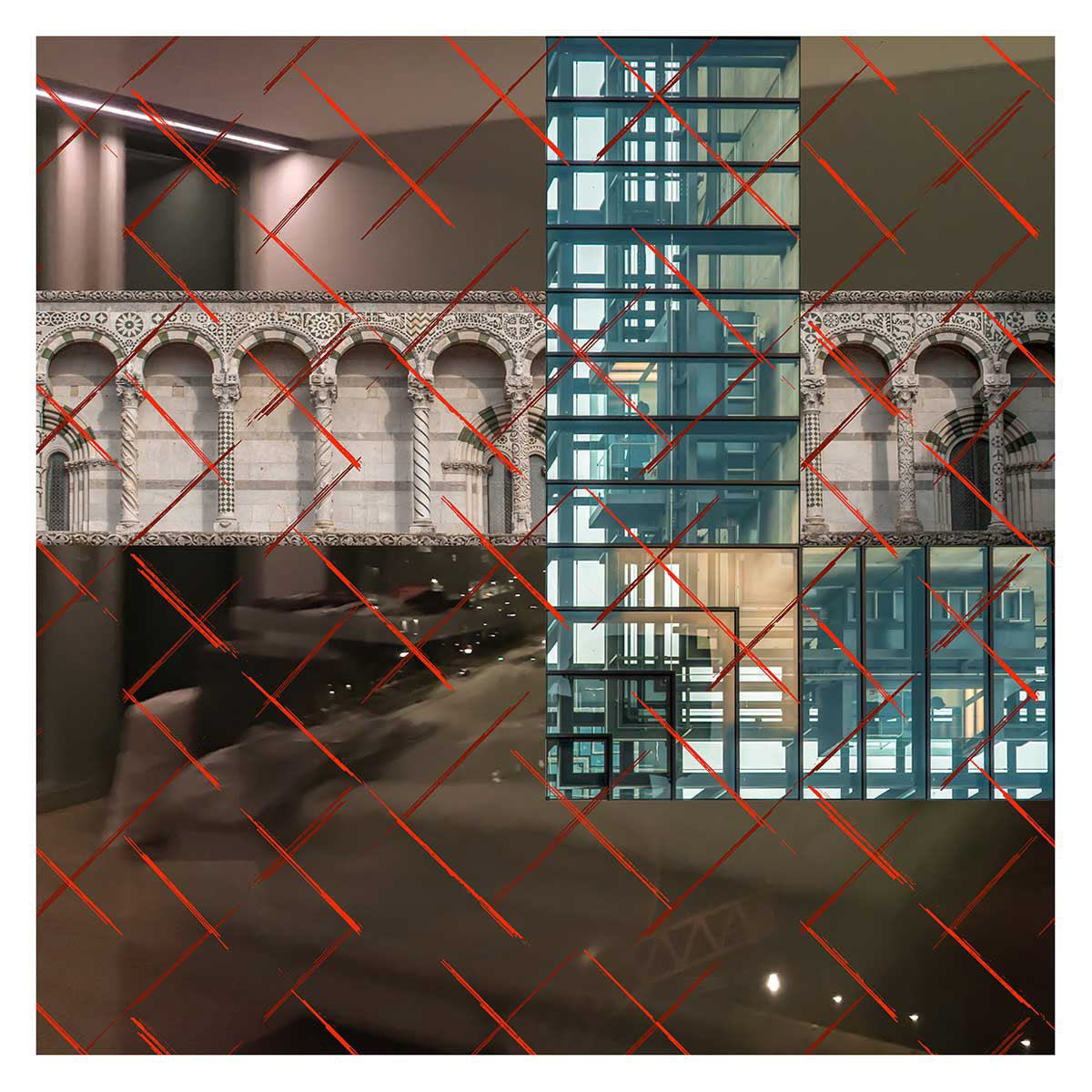

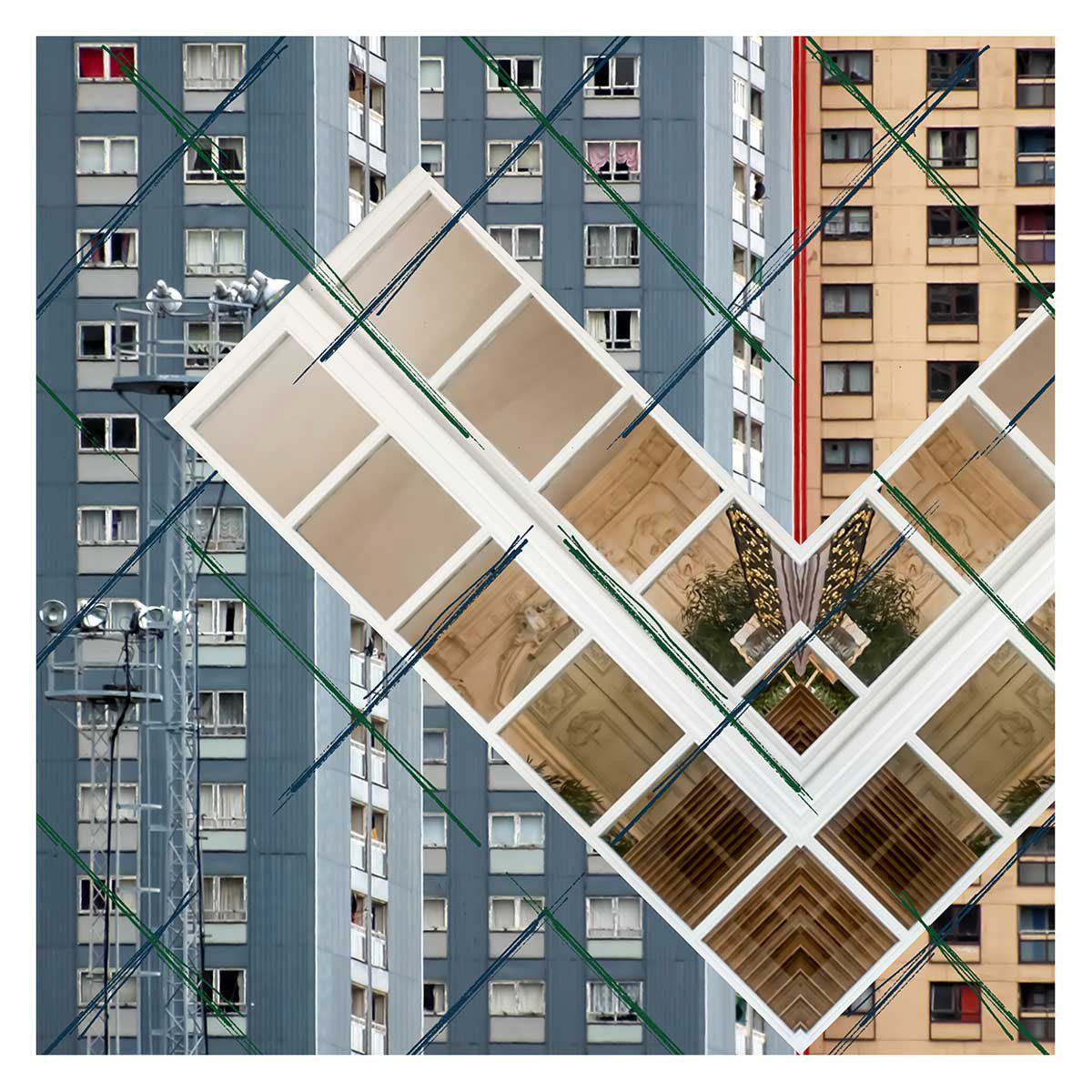

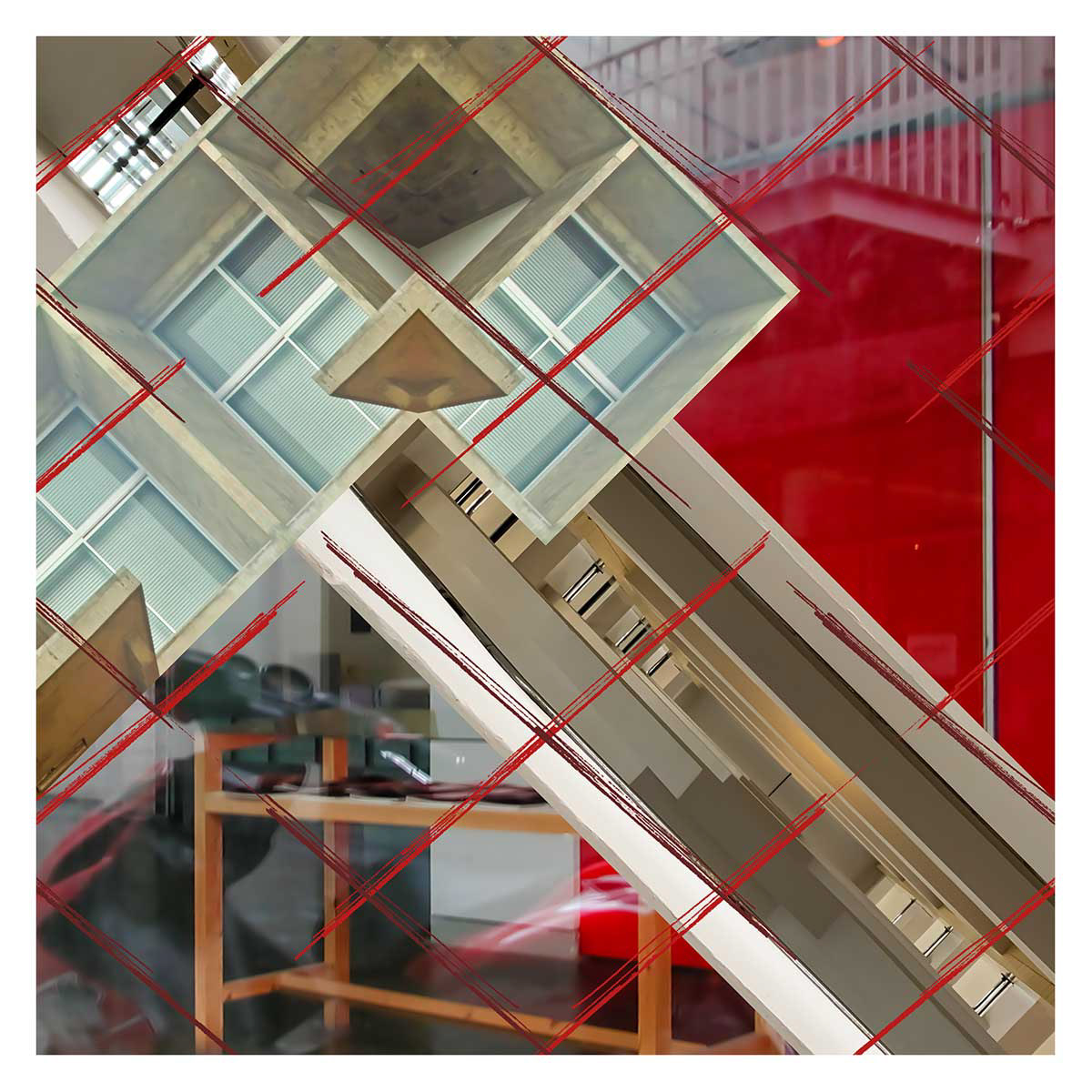

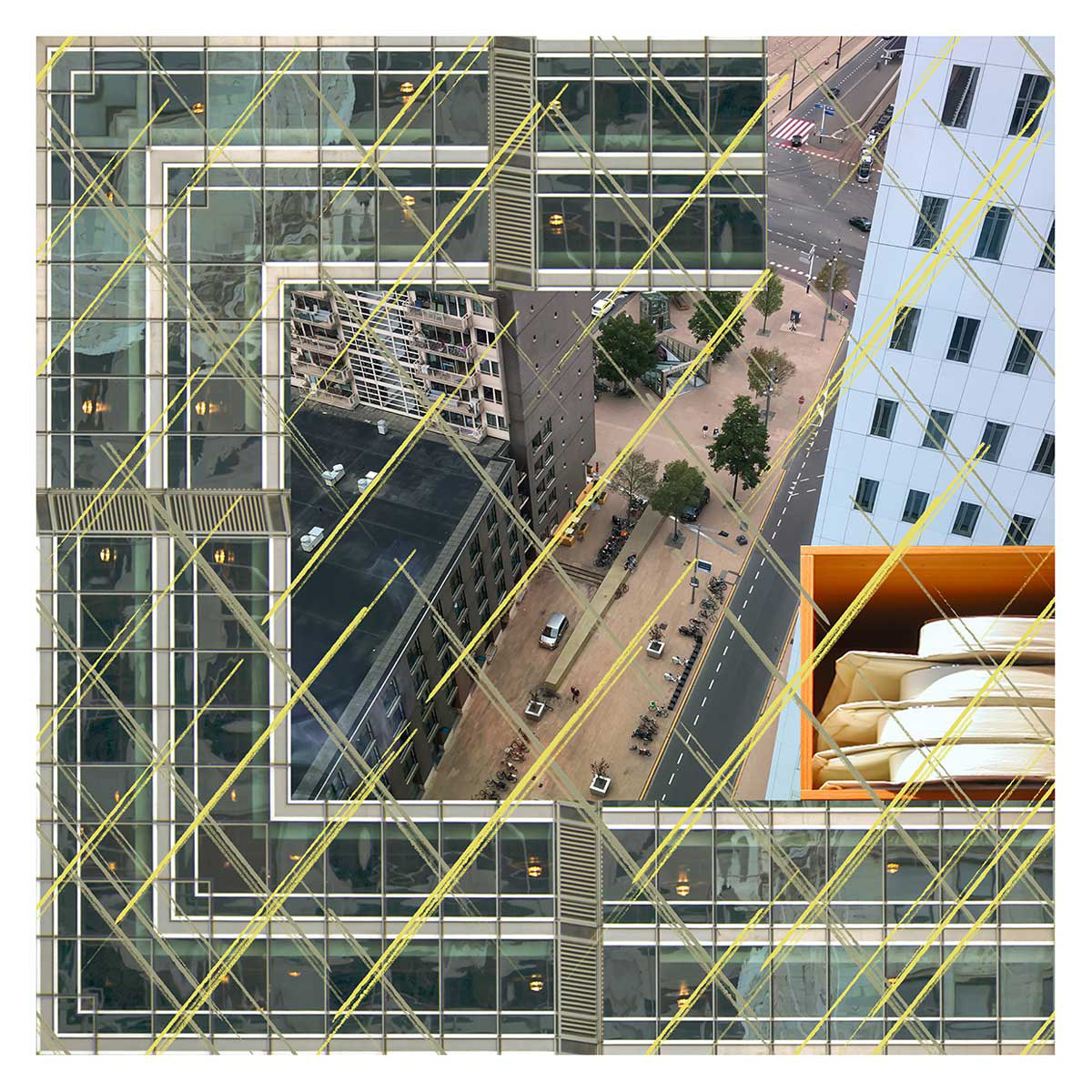

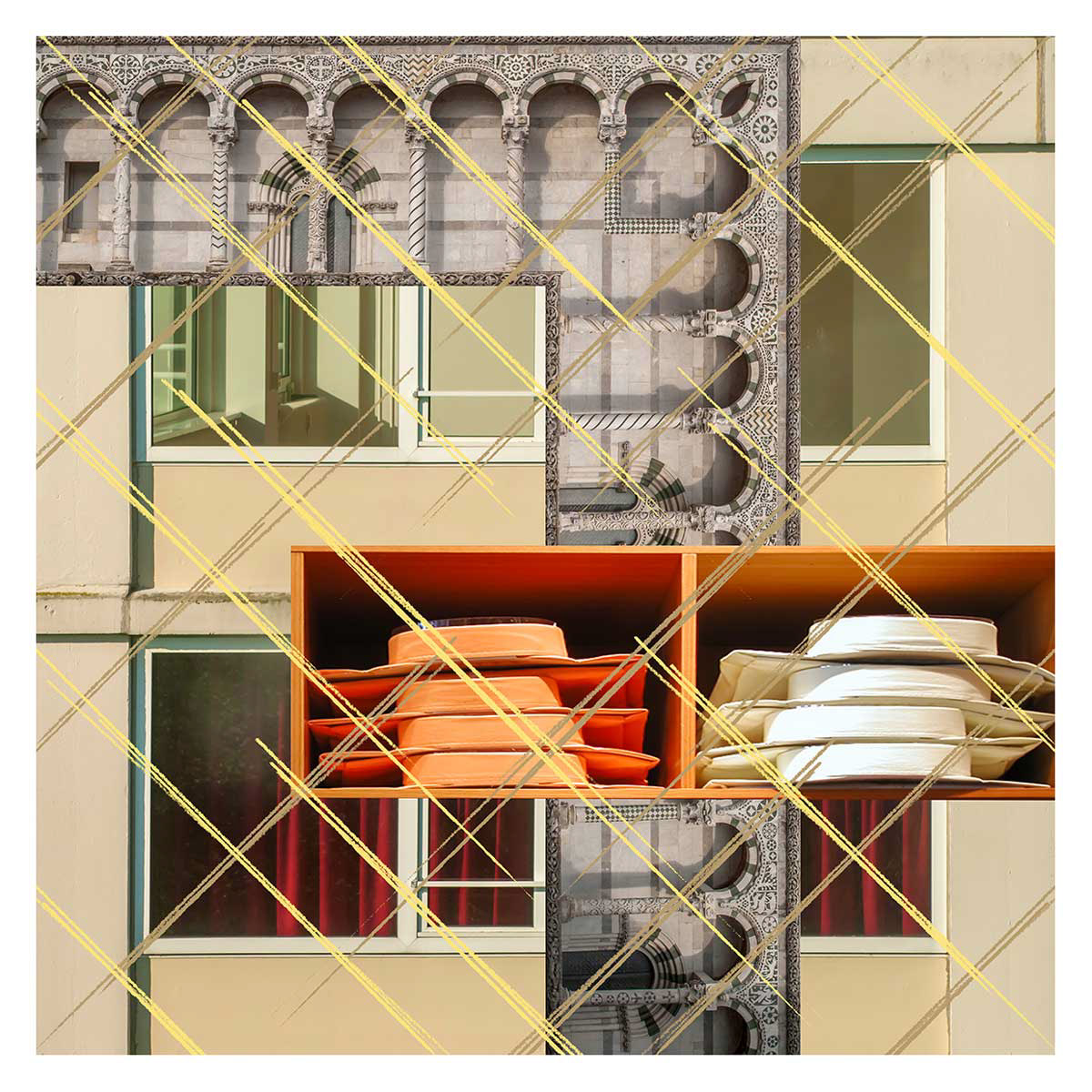

Anthologie universeller Besonderheiten überträgt die komplexen Erzählstrukturen lateinamerikanischer Telenovelas in bildnerische Prinzipien. Statt auf lineare Handlung setzt das Projekt auf überlagerte Bildstränge und perspektivische Ausschnitte, die sich erst im Gesamtblick zu einem interpretierbaren Muster verdichten. Die Struktur ersetzt die Story – und stellt die Frage, ob visuelle Komplexität ähnliche Sogwirkung entfalten kann wie melodramatische Wendungen.

Fünf Staffeln mit je zwölf Folgen bilden das visuelle Format. Jedes Bild existiert primär als digitale Datei, kann aber auch als großformatige Vliestapetenarbeit realisiert werden – direkt auf die Wand appliziert und malerisch überarbeitet. So entsteht ein ortsgebundenes Unikat, das sich nicht reproduzieren lässt. Diese Praxis nimmt Bezug auf frühere Wandarbeiten der 1980er Jahre.

Das Buch nimmt das Prinzip der Telenovela auf, überträgt es jedoch in einen künstlerischen und reflexiven Kontext. Erzählt wird die fiktive Novelle „Anthologie universeller Besonderheiten“, eine Erzählung in fünf Staffeln mit jeweils zwölf Folgen, die lose auf klassischen Plots mexikanischer Telenovelas basiert. Die Vorlagen – darunter Corazón salvaje, Rubí, La Usurpadora, Amor en Silencio und Marimar – wurden überarbeitet, zugespitzt und mit eigenen Motiven überlagert. Was bleibt, ist der typische Charakter: verwirrend, überraschend, melodramatisch, unlogisch – und gerade dadurch fesselnd.

Die Handlung selbst verlagert sich von tropischen Stränden und Haciendas in ein anderes Milieu: in die Welt der Kunst. Galerien, Hochschulen, Symposien und Museen bilden die neuen Schauplätze; Künstler:innen, Kurator:innen, Sammler:innen und Kritiker:innen die neuen Hauptfiguren. Die Rollenbilder verschieben sich, aber die emotionale Intensität bleibt. So entsteht ein Spiel mit Genre, Erzählstruktur und Wirklichkeitsbezug: vollständig fiktiv – und doch ein Spiegel jener Realität, wie sie sich im Feld von Kunst, Institution, Biografie und Erinnerung inszeniert. Die Novelle wird zur Allegorie auf künstlerische Praxis, kulturelle Arbeit und die Konstruktion von Bedeutung – immer in Bewegung zwischen privatem Drama und institutioneller Krise, zwischen individueller Leidenschaft und kollektiver Konfrontation.

Das begleitende Buch enthält sämtliche Folgen und Texte. Es kann im Shop erworben werden.

Staffel Eins

Im Zentrum steht Francisco A., ein legendärer Stifter der Konzeptkunst, dessen Anwesen Campo Real zugleich Rückzugsort, Netzwerkzentrum und Machtkulisse ist. Dort kreuzen sich die Wege zweier junger Männer: Andrés, der kontrollierte Sohn Franciscos, aufstrebender Theoretiker im internationalen Kunstbetrieb – und Juan del Diablo, der uneheliche Sohn aus einer verdrängten Vergangenheit, radikal, unangepasst, ohne Herkunft.

Francisco lädt Juan ein, Sofia – seine kontrollierende Ehefrau – reagiert kühl, aber wachsam. Als Francisco stirbt und sein Testament verschwindet, beginnt ein Verdrängungsmanöver auf allen Ebenen. Juan verlässt Campo Real – nur um später mit Macht zurückzukehren.

Während Andrés in der Rolle des offiziellen Erben glänzt, zieht Juan in den Kunstwelten von Palermo, Tanger und Istanbul seine eigenen Linien. Die Altamira-Schwestern Aimée und Monica treten auf – die eine präsent, die andere zurückgezogen. Es kommt zu komplexen Allianzen: Aimée heiratet Andrés aus Kalkül, Monica verbündet sich mit Juan aus Überzeugung.

Am Ende gerät das System ins Wanken: Die Wahrheit über Juans Herkunft kommt ans Licht – und Campo Real wird zur Bühne eines dramatischen Machtkampfs zwischen Schuld, Anerkennung und dem Kampf um Deutungshoheit.

Staffel Zwei

Rubí entstammt einer verarmten Künstlerfamilie – schön, ehrgeizig, moralisch unberechenbar. Ihr Ziel ist gesellschaftlicher Aufstieg durch Charme, Kalkül und strategische Verbindungen. Zwischen einer alten Freundschaft zu Maribel, der klugen Erbin einer Galeristendynastie, und der Anziehung zu zwei gegensätzlichen Männern – dem architekturmächtigen Héctor und dem klangsensiblen Alejandro – entspinnt sich ein Spiel aus Nähe, Verrat und Sehnsucht.

Rubí entscheidet sich für Macht: Sie zerstört Maribels Verlobung, heiratet Héctor, erringt gesellschaftliches Kapital – verliert aber sich selbst. Als Alejandro wieder auftaucht, beginnt ein gefährliches Dreieck, das in Tragödien, Gerüchten und einem Kind ohne klaren Vater gipfelt. Rubí wird zur Projektionsfläche – Muse, Täterin, Mythos.

Am Ende verliert sie alles: Héctor stirbt, Alejandro zieht sich zurück, Rubí bleibt zurück – entstellt, isoliert, aber nicht vergessen. In einer letzten Begegnung mit Monica – der kuratorischen Stimme aus Staffel 1 – spiegelt sich das ganze System: Macht, Sichtbarkeit, Verletzung. Doch Rubís Geschichte setzt sich fort – nicht als Figur, sondern als Erzählung, als Schatten, als Echo einer Frau, die das Spiel kannte und doch daran zerbrach.

Staffel Drei

Mexiko-Stadt, Machtzentrum der Kunst und Politik: Paola, Museumsdirektorin und First Lady, erfährt zufällig, dass sie adoptiert wurde – und hat eine Zwillingsschwester: Paulina, Sozialarbeiterin in Bogotá. Was als biografischer Zufall erscheint, wird zur Strategie. Paola zwingt Paulina, für zwei Wochen ihre Rolle zu übernehmen – als Flucht aus einem goldenen Käfig und politischem Arrangement.

Doch Paulina spielt ihre Rolle anders: empathisch, eigenständig, unbequem. Sie stößt Reformen an, rüttelt an alten Netzwerken – und gerät ins Visier. Ein Attentat scheitert knapp. Während Paola unter falschem Namen nach Bora Bora flieht und dort ihren Mitwisser Gonzalo tötet, wächst Paulinas Einfluss – ebenso wie der Druck.

Ein ehemaliger Kunstjournalist, nun Detektiv, erkennt den Rollentausch. Gemeinsam rekonstruieren sie das Netz aus Intrigen, Sammlern und politischen Interessen, das beide Frauen umgibt. Paola kehrt zurück, übernimmt erneut die Bühne – doch ihre Maske beginnt zu rutschen.

Am Ende stehen sich die Schwestern auf einem Friedhof gegenüber – ein Blick, der alles offenlegt. Paulina kehrt zurück in den Präsidentenpalast. Carlos, ihr Ehemann auf dem Papier, sagt nur: „Ich weiß, dass du nicht Paola bist.“

In der letzten Szene erscheint Mateo – Sohn von Monica und Juan – im Auktionshaus Estrada & Nava. Mit einem Satz beginnt eine neue Spur: „Ich suche ein Bild, das niemals verkauft wurde.“

Staffel Vier

Mateo, Sohn von Monica und Juan, macht sich als junger Kurator einen Namen – ebenso wie sein Partner Diego, ein brillanter Anwalt für Kunstrecht. Ihre Beziehung wächst zwischen Panels, Gutachten und moralischen Grauzonen. Ein umstrittenes Kunstobjekt bringt sie an den Rand eines ethischen Dilemmas – und an den Rand ihrer Beziehung.

Zur selben Zeit kehrt Ana, Tochter der ermordeten Marisela, zurück nach Mexiko. Sie lebt im Haus ihrer Familie, doch ihre Gegenwart ruft alte Dämonen hervor: Mercedes, einst Täterin, nun auf Bewährung entlassen, beginnt Ana zu verfolgen – mit obsessiver Zärtlichkeit und wachsenden Halluzinationen.

Ana und Mateo begegnen sich, finden Vertrauen in der geteilten Erfahrung von Verlust, Fremdheit und familiärem Druck. Doch die Vergangenheit lässt sich nicht abschütteln: Mercedes sieht in Ana die Wiederkehr ihrer Schwester – und droht erneut zur Gefahr zu werden.

In einem Museum kulminiert alles: Mateo eröffnet eine Installation namens Rückkopplung, Mercedes erscheint mit der Waffe aus der Vergangenheit. Doch ein Lichtstrahl – und ein fremder Blick – verändern den Lauf der Dinge.

Was beginnt wie ein psychologisches Kammerspiel über Schuld und Identität, endet als fragile Annäherung: zwischen Erinnerung und Zukunft, zwischen Wiederholung und Unterbrechung.

Staffel Fünf

Elias, der junge Mann mit den smaragdgrünen Augen, kehrt zurück – als Künstler auf der Suche nach Zugehörigkeit. Ana, inzwischen Direktorin einer progressiven Kunsthochschule, gerät zwischen Erfolg und Widerstand. Ihre Reformen polarisieren, der Ton wird schärfer. Inmitten der Krise begegnet sie Elias wieder – seine Videoportraits öffnen Räume, die Ana längst verschlossen glaubte.

Parallel taucht Cruz auf, eine junge Künstlerin mit verborgener Vergangenheit – Tochter von Marimar. Ihre Arbeiten kreisen um Trauma und Erinnerung, ihr Aufeinandertreffen mit Ana wirkt vertraut und rätselhaft zugleich.

Ein Symposium bringt alles zusammen: Mateo, nun Teil eines freien Kurator*innenkollektivs, Elias mit seiner Kamera, Cruz mit ihrer Stimme, Mercedes mit kryptischen Texten. Die Ausstellung wird zur kollektiven Konfrontation mit Geschichte, Schuld und Erzählmacht – keine Klärung, aber ein Echo, das bleibt.

In der letzten Szene sitzt Ana allein im Büro. Der Regen streicht über das Fenster, das Bild von Elias überlagert das von Liam. Sie zieht ein Muster in die beschlagene Scheibe – keine Antwort, kein Schluss. Nur eine Bewegung, ein Übergang.

Ein Ende in Schwebe – und der Beginn einer neuen Geschichte.