Eine Trilogie über Bilder, Behauptungen und Bedeutungen

Drei zwischen 2023 und 2025 entstandene Bildserien bilden die Grundlage dieser Trilogie. Jedes Buch folgt einer eigenen ästhetischen Logik, doch gemeinsam erkunden sie, was Bilder heute (noch) behaupten können – und was sie verschweigen.

Der Titel Erzähl mir nix ist Widerrede und Selbstbefragung zugleich: Er richtet sich gegen die Übermacht von Narrativen in Medien, Kunst und Politik – und reflektiert kritisch die eigene Erzählpraxis. In einer Zeit, in der Bilder nicht mehr belegen, sondern suggerieren, wird das Erzählen zur Strategie, nicht zur Suche nach Wahrheit.

Die drei Bände – Behauptetes Bild, Befristete Realität, Verlorene Wahrheit – diagnostizieren eine Gegenwart, in der Evidenz brüchig, Wirklichkeit instabil und Wahrheit ersetzbar geworden ist. Bilder und Texte stehen in dieser Trilogie nicht in erklärendem Verhältnis, sondern in produktiver Spannung: Sie widersprechen einander, ergänzen sich, stellen sich gegenseitig infrage.

Die künstlerische wie textliche Produktion nutzt bewusst Künstliche Intelligenz – nicht zur Effizienzsteigerung, sondern zur Reibung. Die Texte entstehen als Montagen, als kuratierte Dialoge mit maschinellen Vorschlägen und eigenen Gedanken, vergleichbar dem collageartigen Aufbau der Bilder.

Erzähl mir nix versteht sich als künstlerisch-theoretisches Projekt im Spannungsfeld von Abstraktion und Repräsentation, Reflexion und Widerstand. Es fragt, was Kritik heute leisten kann – und ob die Kunst ein Ort bleibt, an dem sich Wahrheit zumindest noch behaupten lässt.

Band I - Behauptetes Bild

Über die Macht der Bilder – und die Kraft des Zweifels

Bilder behaupten. Sie überzeugen durch visuelle Präsenz, ohne Beweise zu liefern – und prägen längst unsere Wahrnehmung von Wirklichkeit. Behauptetes Bild untersucht diese visuelle Dominanz: Wie unterscheiden sich künstlerische Bilder von jenen der Werbung, Politik oder Selbstdarstellung? Und: Gibt es heute überhaupt noch Bilder, die nicht bloß etwas behaupten, sondern kritische Fragen stellen?

Der Band verknüpft Bildtheorie mit einer zweiten Reflexionsebene: dem Verhältnis von zeitgenössischer Kunst zur Neuen Musik. Beide arbeiten mit abstrakten, oft schwer zugänglichen Formen. Doch wie verständlich sind diese Sprachen heute – und für wen? Im Zentrum des Buches steht ein fiktiver Dialog zwischen einer Komponistin und einem Künstler. In fünf Kapiteln – an fünf konkreten Orten – setzen sie sich tastend, streitend und nachdenklich mit Bild, Klang, Gesellschaft und Kritik auseinander.

Jedes Kapitel folgt einer „Geste“: einer Haltung zwischen Zweifel, Zustimmung, Nervosität und Widerstand. Die visuelle Gestaltung folgt keiner illustrativen Logik.

Die Arbeiten der ersten vier Kapitel sind digitale Collagen, die in drei Größenvarianten realisiert werden: als Wandarbeit (120 × 120 cm, Vliesdruck zum direkten Aufbringen wie Tapete), als Plexiglasarbeit (80 × 80 cm, digitaler Druck hinter Acrylglas) und als Papierdruck (40 × 40 cm). Die Bilder aus Kapitel 5 sind formal eigenständig: Hier wird ein geometrischer Hintergrund auf Papier gedruckt, darauf werden drei Bildelemente auf unterschiedlich dicke Trägermaterialien appliziert und wie Puzzleteile arrangiert.

Behauptetes Bild ist kein Lehrbuch, sondern ein Denkraum. Eine Einladung zum Mit- und Widersprechen.

Kapitel Eins - mit den Schultern zuckend, gleichgültig

Das Kapitel umfasst 16 digitale Collagen, in denen dreidimensionale Formen über fotografische Grundmotive gelegt wurden. Die digitalen Eingriffe stören die Raumlogik, setzen Flächen gegen Tiefe und schaffen grafische Widerstände. Die Bilder stehen nicht in direktem Bezug zum Text – sie bilden ein eigenes Spannungsfeld.

Der begleitende Text spielt an verschiedenen Orten in Rotterdam. In einem offenen Gespräch denken eine Komponistin und ein Künstler über Erzählungen, Bildlogik und Bedeutungsdruck nach – und darüber, ob Gleichgültigkeit eine Form kritischer Haltung sein kann.

Die vollständige Bild- und Textfassung findet sich im Buch Behauptetes Bild, erhältlich im Shop.

Kapitel Zwei - mit den Augen rollend, gelangweilt

Das Kapitel umfasst 16 digitale Collagen. Sie entstehen durch ein mehrschichtiges Verfahren: Ein fotografisches Grundbild liegt hinter einer 5 mm starken Glasscheibe. Darüber werden abwechselnd Bildstreifen und weitere 5 mm starke Glasplatten geschichtet – das gesamte Arrangement wird anschließend fotografiert.

Die entstehenden Bilder erzeugen Tiefe, Brechung und Fragmentierung. Sie stehen in keinem illustrativen Verhältnis zum Text – und behaupten ihre eigene visuelle Ordnung.

Der begleitende Text führt durch einen Abend in Den Haag – vom Amare-Gebäude über das Nederlands Dans Theater bis ins Restaurant Portfolio. In einem assoziativen Dialog nähern sich eine Komponistin und ein Künstler dem Thema Abstraktion: in Musik, Tanz, Kunst und Kulinarik. Sie sprechen über Ordnung ohne Narration, über Struktur als sinnliche Erfahrung – und über Reduktion als Form ästhetischer Ethik.

Die vollständige Bild- und Textfassung findet sich im Buch Behauptetes Bild, erhältlich im Shop.

Kapitel Drei - mit den Füßen wippend, nervös

Auch Kapitel Drei umfasst 16 digitale Collagen. Ausgangspunkt sind auf Papier gedruckte Bildstreifen, die zu flachen Wannen gefaltet und erneut fotografiert wurden. Diese Wannen werden digital in ein Raster aus wiederkehrenden Bildfragmenten eingewoben und mit einem großflächigen Tartanmuster hinterlegt.

So entsteht eine visuelle Struktur aus Repetition, Irritation und räumlicher Verfremdung – unabhängig vom narrativen Verlauf des Textes. Der begleitende Text folgt einer Radtour durch den Nationalpark De Biesbosch und einem Abend in der Villa Augustus. Zwischen Wasserlandschaft, restaurierter Industriekultur und nachhaltiger Hotelarchitektur entfaltet sich ein vielschichtiges Gespräch über Natur als Konstruktion, Kunst nach der Katastrophe und die Parallelen zwischen Neuer Musik und Bildender Kunst – insbesondere im Kontext der Nachkriegsmoderne. Es geht um Nullpunkte, Abstraktion, Reduktion – und die politischen Lasten ästhetischer Ordnungssysteme.

Die vollständige Bild- und Textfassung ist im Buch Behauptetes Bild enthalten – erhältlich im Shop.

Kapitel Vier - mit den Fingern schnippend, anerkennend

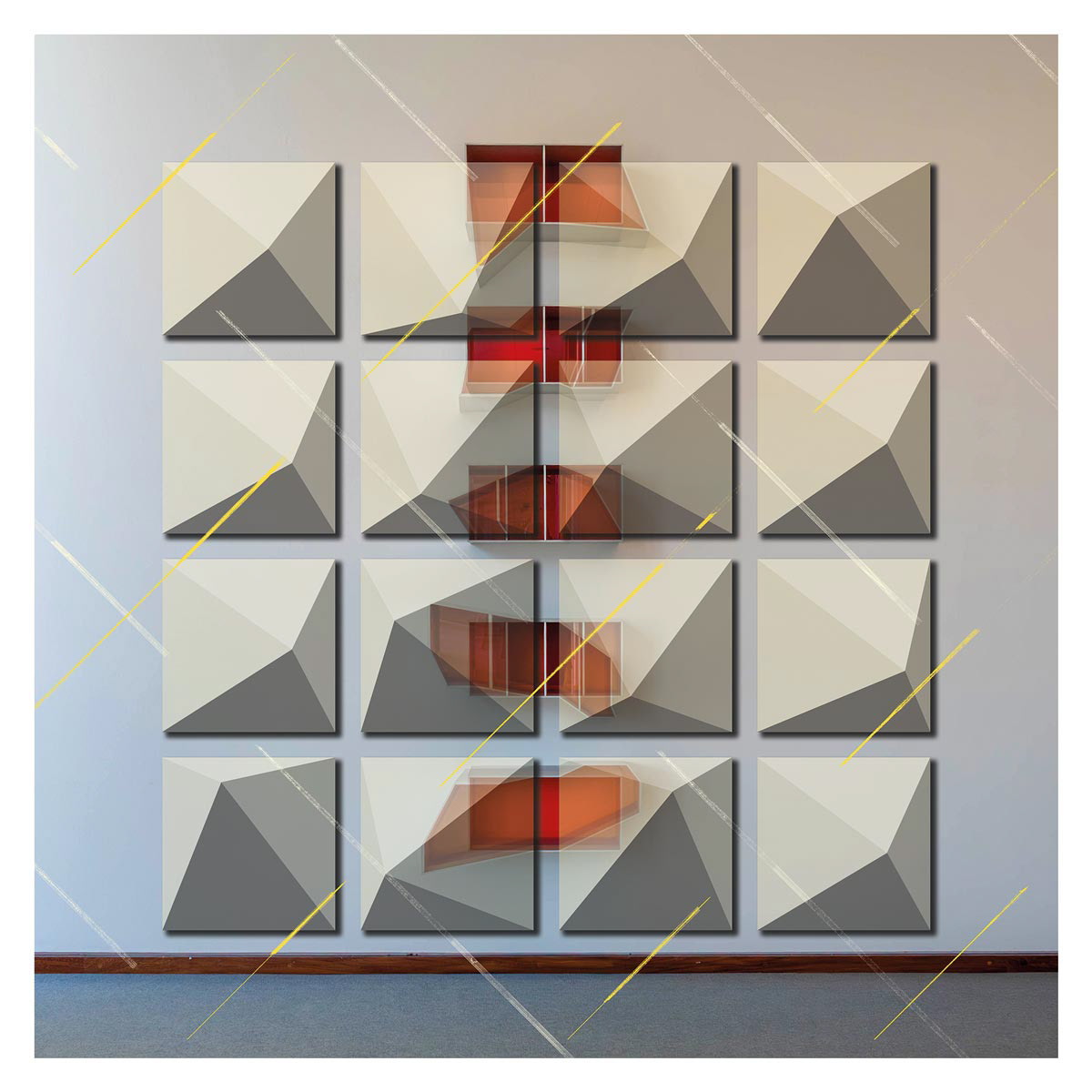

Ausgangspunkt für die 16 digitalen Collagen in diesem Kapitel sind auf Papier gedruckte Bildstreifen, die zu quadratischen Wannen gefaltet und fotografisch reproduziert werden. In der digitalen Weiterverarbeitung erhalten diese Konstruktionen einen Rahmen sowie Bildfragmente, die sowohl unterhalb als auch oberhalb des Rands zu schweben scheinen. So entsteht eine visuelle Mehrschichtigkeit, in der Ordnung, Fragment und Schwebezustand ineinandergreifen – unabhängig vom begleitenden Text.

Der Text spielt im Depot Boijmans Van Beuningen in Rotterdam – einem offenen Kunstlager, das Transparenz verspricht und zugleich neue Fragen aufwirft. Die Komponistin und der Künstler bewegen sich durch die Etagen des Gebäudes und diskutieren die Rückkehr des Gegenständlichen in der Kunst, den Umgang mit Melodie in der Neuen Musik, Fragen der Archivierung, der kulturellen Finanzierung und der Sichtbarkeit künstlerischer Arbeit. Im Zentrum stehen: Lesbarkeit, Öffentlichkeit und die Frage, was bleibt – jenseits von Markt, Medium und Dauer.

Die vollständige Bild- und Textfassung findet sich im Buch Behauptetes Bild, erhältlich im Shop.

Kapitel Fünf - mit dem Kopf schüttelnd, ungläubig

Das Kapitel umfasst 16 digitale Collagen, die jeweils aus drei Bildelementen bestehen: einem fotografischen Ausschnitt, einem abfotografierten Stoffmuster und einem mit KI generierten, opulenten – fast barocken – Tapetenentwurf. Diese Bildteile werden auf unterschiedlich dickes Trägermaterial appliziert und wie Puzzleteile arrangiert, vor einem frei konstruierten geometrischen Hintergrund im Tapetenformat (120 × 120 cm). Die resultierenden Arbeiten erzeugen ein reliefartiges Spannungsfeld aus Fläche, Tiefe, Fragment und Ornament – unabhängig vom Text.

Der begleitende Text führt an den Verklikkerstrand – eine raue, bewusst ungestaltete Küstenlandschaft in Zeeland. In der Stille und Unsicherheit des Nebels entspinnt sich ein kritisches Gespräch über Natur als Strategie, Kunstfreiheit unter Druck und die fragile Infrastruktur unabhängiger Kultur. Die Komponistin und der Künstler diskutieren Küstenschutz als Modell für kulturelle Praxis: Eingreifen, zurücktreten – und Freiräume ermöglichen. Es geht um Sichtbarkeit und Relevanz, um politischen Druck, um die Gefahr kultureller Kontrolle und die Möglichkeit einer neuen, widerständigen Kunsthaltung.

Die vollständige Bild- und Textfassung findet sich im Buch Behauptetes Bild, erhältlich im Shop.

Band II - Befristete Realität

Zwölf Versuchsanordnungen zur Fragilität des Wirklichen

In einer Zeit, in der Realität zunehmend als flüchtig, algorithmisch vermittelt und politisch instrumentalisiert erscheint, fragt Befristete Realität nach der Instabilität des vermeintlich Reellen. Das Buch untersucht die Bedingungen von Sichtbarkeit und Raum – und wie Wirklichkeit als Konvention und Konstruktion erfahrbar wird.

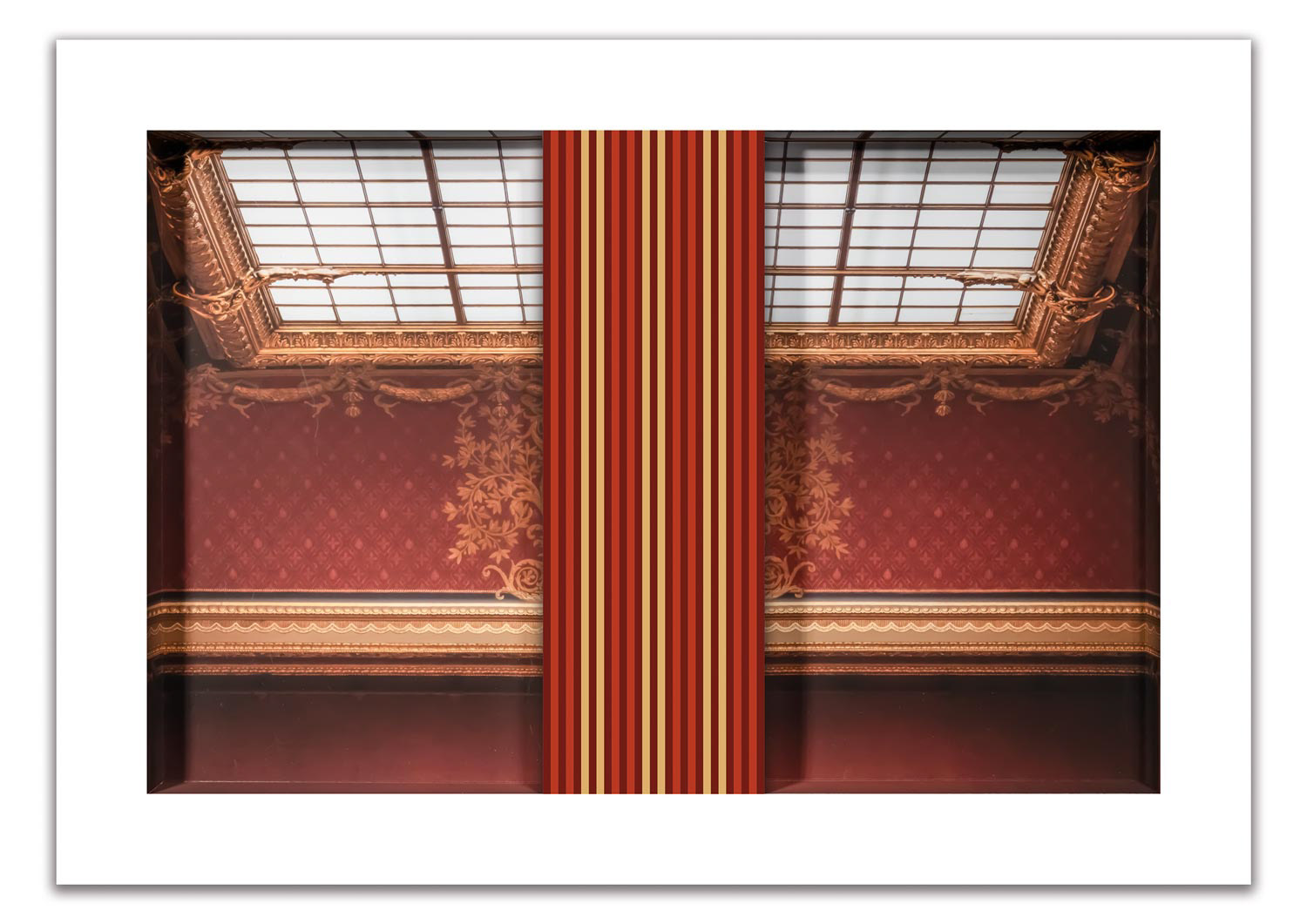

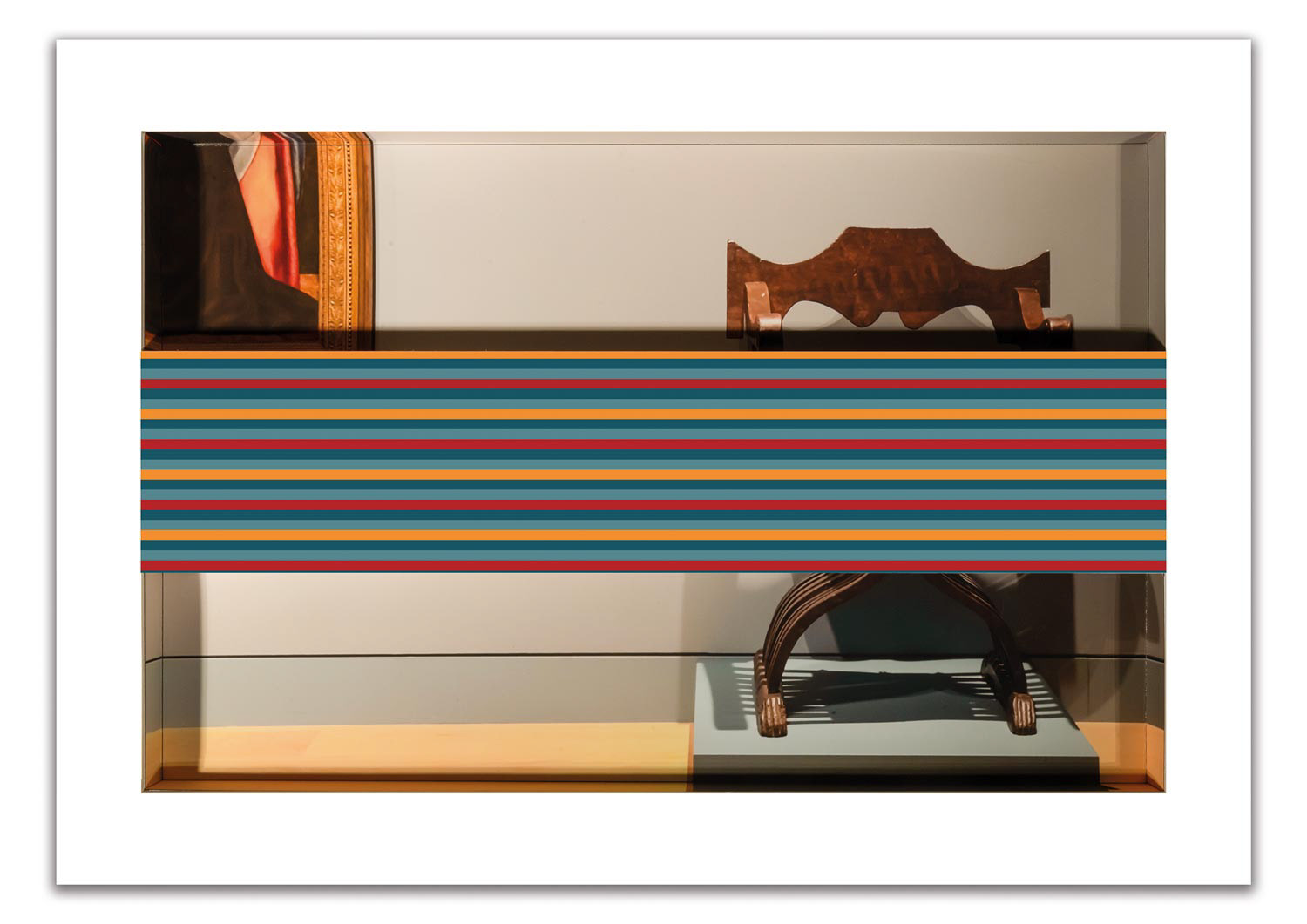

Das Bildmaterial stammt aus musealen Innenräumen: Displays, Vitrinen, architektonische Setzungen. Räume, die gewöhnlich aufklären, ordnen, konservieren, erscheinen hier isoliert, digital bearbeitet, teils mit Hilfe von KI. Personen wurden entfernt, Bildränder ergänzt, Ausschnitte rekonstruiert. So entsteht kein dokumentarisches Abbild, sondern eine fragile Lesbarkeit – eine temporäre Realität auf Widerruf.

Die Fotografien werden zu flachen Kästen montiert, gestreift, gefaltet, unterbrochen. Der Bildraum wird zergliedert, rhythmisiert, seine Tiefe gestört. Was entsteht, ist ein mediales Dazwischen – weder reines Bild noch Objekt, sondern eine Form kritischer Vermittlung.

Jedes der zwölf Kapitel ist sowohl einer zeitgenössischen Komponistin oder einem Komponisten als auch einem Festival für Neue Musik gewidmet. Diese Widmungen markieren keine thematische Zuordnung, sondern verweisen auf Haltungen, Arbeitsweisen und ästhetische Konzepte, die sich mit ähnlichen Fragen beschäftigen: Wie wird Struktur erfahrbar? Wie lässt sich Zeit gestalten? Wo beginnt Bedeutung – und was bleibt, wenn Ordnung zerfällt?

Die Kapitel tragen Begriffe wie beeinflusst, verinnerlicht, versenkt, aufgebrochen – Zustände zwischen Wahrnehmung, Reflexion und Form. Begriffe, die auch der Neuen Musik eingeschrieben sind: Resonanz, Reibung, Tiefe. Denn in Musik wie in Kunst geht es nicht um Abbildung, sondern um Setzung. Nicht um Gewissheit, sondern um Möglichkeit.

Befristete Realität umfasst zwölf Kapitel, auf der Website werden drei beispielhaft gezeigt, und nur mit vier Ausschnitten. Jedes Kapitel besteht aus 15 Einzelbildern, arrangiert zu einem Block (drei Reihen à fünf Teile). Die Einzelarbeiten messen 59,4 × 42 cm, der gesamte Block 180 × 214 cm. Die Kombination aus fotografischem Material, Streifenstruktur und räumlicher Schichtung erzeugt eine instabile Ordnung – visuell, körperlich, kritisch.

Alle zwölf Gruppen und die dazu gehörenden Texte sind vollständig im Buch Befristete Realität versammelt, das im Shop erhältlich ist. Die Arbeiten können auch als reale Objekte erworben werden – jeweils als kompletter Block, gefertigt aus Papier und Karton.

Kapitel Sieben - aufgebrochen

Gewidmet Phill Niblock (1933–2024) und dem Kronos Quartett

Aufbrechen – das heißt: etwas verlassen. Oder: etwas öffnen. In diesem Spannungsfeld bewegt sich das siebte Kapitel von Befristete Realität, das dem US-amerikanischen Komponisten und Klangkünstler Phill Niblock sowie dem Kronos Quartett gewidmet ist.

Niblocks Werk steht für eine radikale Reduktion: lang anhaltende Töne, mikrotonale Überlagerungen, eine Musik ohne Höhepunkt – aber voller innerer Bewegung. Sie fordert Aufmerksamkeit, Geduld, körperliche Präsenz. Keine Erzählung, kein Ausdruck – sondern: ein Zustand. Seine Kompositionen sind zugleich akustische Räume und physische Erfahrungen – klanglich präzise, doch offen für Wahrnehmung.

Auch das Kronos Quartett hat das klassische Streichquartett aufgebrochen: durch Kollaborationen mit Komponist:innen unterschiedlichster Herkunft, durch Grenzgänge zwischen Konzertsaal, Performance und Popkultur. Die Zusammenarbeit mit Niblock zeigt exemplarisch, wie musikalische Form durch Dauer, Konzentration und Wiederholung transformiert werden kann – und wie daraus ein kollektiver Raum entsteht, jenseits von Virtuosität oder Geste.

Das Bildmaterial dieses Kapitels wurde im Deutschen Museum in München gesammelt.

Kapitel Acht - durchdrungen

Gewidmet Enno Poppe (1969) und dem Festival ManiFeste

„Durchdringung“ meint mehr als Nähe – sie zielt auf Resonanz, auf eine Bewegung ins Innere. Enno Poppes Musik folgt dieser Idee: Sie ist komplex, vielschichtig, körperlich. Seine Stücke entstehen aus mikrotonalen Verschiebungen, rhythmischen Reibungen, struktureller Dichte – ohne narrative Dramaturgie, aber mit enormer Präsenz. Klang wird bei Poppe nicht bloß produziert, sondern gedacht, geschichtet, zerschnitten. Ein Material mit Eigenleben, das sich dem schnellen Zugriff entzieht. Poppes Werke verweigern sich der Eindeutigkeit. Sie verlangen Aufmerksamkeit, Zeit, ein Hören in tiefer Konzentration – und bieten dafür eine Ästhetik der Offenheit: Musik als Prozess, nicht als Produkt.

Gerade deshalb ist seine Arbeit eng mit dem Festival ManiFeste verbunden – einer Plattform des IRCAM in Paris, wo Klangforschung, Technologie und Komposition ineinandergreifen. Hier wird Musik nicht nur aufgeführt, sondern erforscht, durchdacht, transformiert. Die Verbindung zwischen Poppe und ManiFeste steht exemplarisch für ein anderes Musikverständnis: nicht abgeschlossen, sondern offen; nicht dekorativ, sondern analytisch; nicht gefällig, sondern fordernd. In einer Zeit der schnellen Meinungen und klaren Positionierungen eröffnet diese Musik einen Raum des Dazwischen – unruhig, durchlässig, kompromisslos.

Das Bildmaterial zu diesem Kapitel wurde im Louvre in Paris gesammelt.

Kapitel Zwölf - versenkt

Gewidmet Jennifer Walshe (1974) und den Darmstädter Ferienkursen

Versenkung ist kein Rückzug – sondern eine konzentrierte Auseinandersetzung mit der Welt. Jennifer Walshe verkörpert diese Haltung in radikaler Konsequenz: Ihre Musik ist Stimme, Körper, Performance, Theorie. In ihren Werken verschwimmen die Grenzen zwischen Komposition, Dokumentation, Analyse und Aktion. Nichts bleibt außen vor – soziale Medien, politische Diskurse, digitale Selbstvermessung. Alles wird Material, alles wird befragt. Jennifer Walshe nutzt die Stimme als akustisches Analyseinstrument – sprechend, imitierend, stotternd, zersetzend. Ihre Performances sind Erschütterungen: keine Botschaften, sondern Prozesse, die sich dem schnellen Zugriff entziehen. Mit ihrem Begriff der New Discipline fordert sie ein neues Musikverständnis – situiert, relational, durchlässig.

Ein Resonanzraum für diese Praxis sind die Darmstädter Ferienkurse: einst Ort der Nachkriegsavantgarde, heute ein Labor für Gegenwartskunst. Hier werden hybride Formate gefördert, ästhetische Widersprüche verhandelt, kritische Stimmen gestärkt. Walshe ist Teil dieses Diskurses – nicht als Außenseiterin, sondern als Impulsgeberin. Versenkung heißt hier: kritische Nähe. Eine Kunst, die sich nicht entzieht, sondern verstrickt. Das Bildmaterial zu diesem Kapitel wurde im Kunstmuseum Düsseldorf gesammelt.

Band III - verlorene Wahrheit

Was gilt heute noch als wahr – und wer bestimmt das? Verlorene Wahrheit bildet den dritten und abschließenden Teil der Trilogie Erzähl mir nix. Im Zentrum stehen literarisch inszenierte Gespräche zwischen einer Komponistin, einem Künstler und einer Filmregisseurin. Ihre Reise durch England – von Dover über Bath bis St. Ives – wird zum Rahmen für Reflexionen über Kunst, Öffentlichkeit, KI, Narrative, Institutionen und Repräsentation. Nicht die Wahrheit wird behauptet, sondern die Bedingungen ihrer Entstehung befragt – im Zweifel, im Widerspruch, im tastenden Denken.

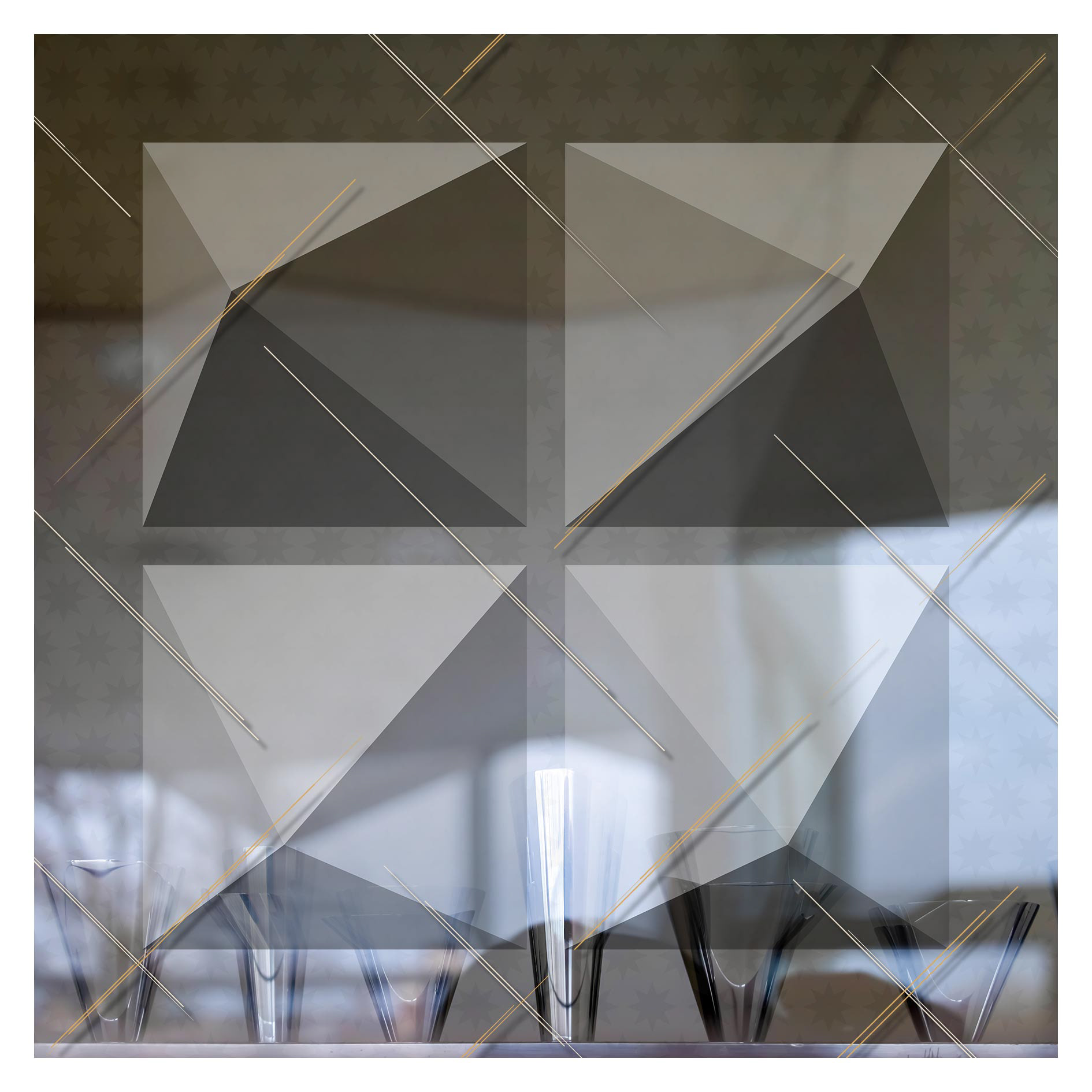

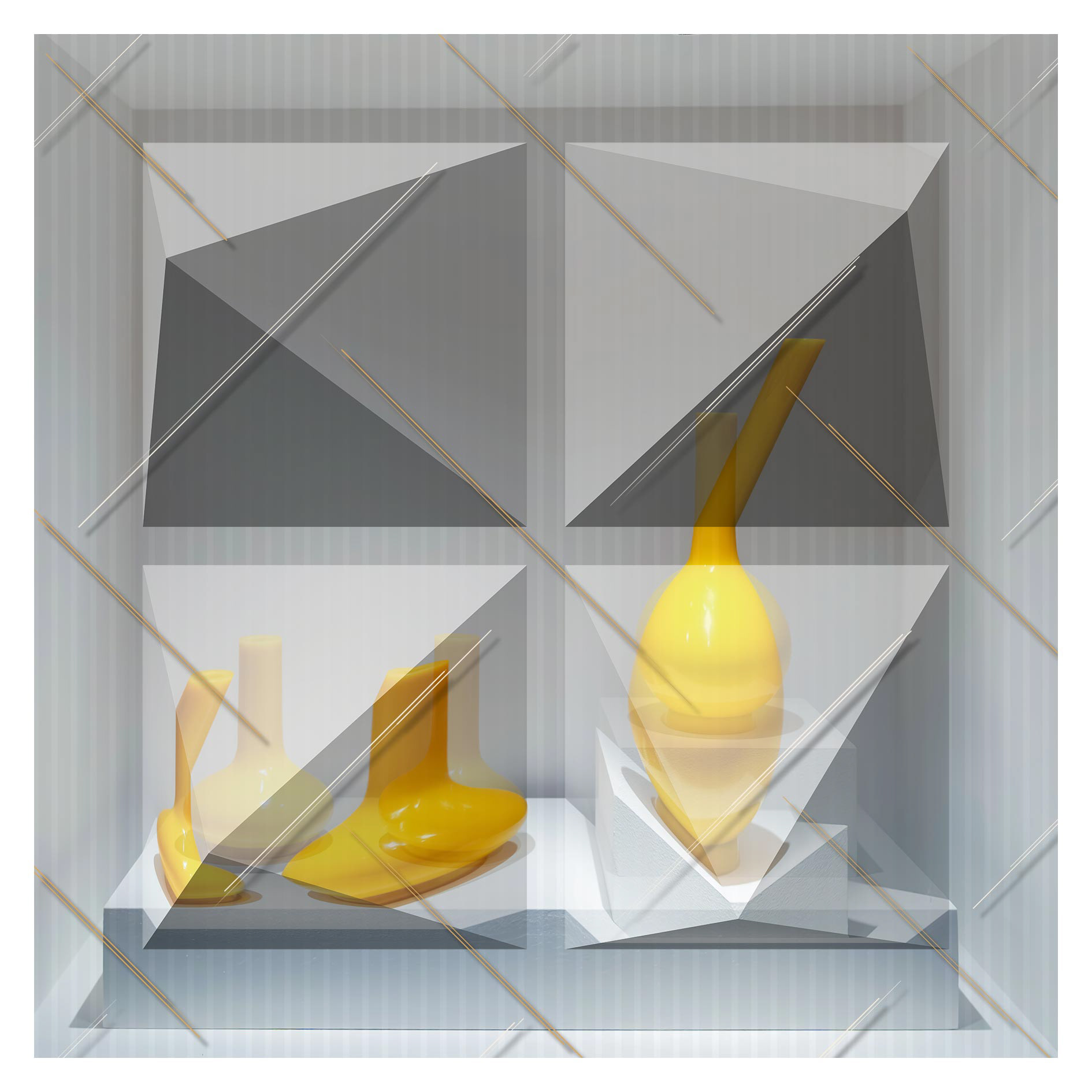

Auch die Bilder des Buchs folgen dieser Idee. Ausgangsmaterial sind fotografierte Museumsräume, die digital verfremdet, erweitert oder durch reale Objekte wie Glaslinsen oder Kugeln gebrochen werden. KI-gestützte Retuschen, perspektivische Eingriffe, optische Verschiebungen erzeugen Zwischenräume: zwischen Abbild und Konstruktion, zwischen Präsenz und Behauptung. Das Ergebnis ist keine Dokumentation, sondern eine visuelle Argumentation – über die Fragilität von Evidenz.

Der Band umfasst fünf Kapitel mit jeweils 16 Arbeiten – insgesamt 80. Auf der Website werden pro Band nur vier exemplarisch gezeigt. Die vollständigen Bilder sowie die kompletten Gespräche finden sich im Buch Verlorene Wahrheit, erhältlich im Shop.

Die Arbeiten werden in drei Varianten produziert: 120 × 120 cm als Digitaldruck auf Vliespapier (tapetenartig direkt auf Wand), 80 × 80 cm als Digitaldruck hinter Plexiglas, 40 × 40 cm als Digitaldruck auf Papier. Zusätzlich werden die vollständigen Kapitel auch als Block gehängt: 16 Arbeiten im Format 40 × 40 cm, gerahmt und in vier Reihen zu je vier Bildern arrangiert. Gesamtmaß ca. 176 × 176 cm.

Bei Interesse kann Kontakt mit dem Künstler aufgenommen werden. Unverbindliche Richtpreise sind im Shop einsehbar.

Kapitel Eins - mit dem Kopf schräg geneigt, aufgetischt

Gespräch auf der Fähre Calais–Dover

„Wir sind umgeben von Konstruktionen“, sagt der Künstler, während draußen die Kreideklippen von Dover näher rücken. In der Club Lounge einer Fähre unterhalten sich drei Reisende – eine Komponistin, ein Künstler, eine Filmregisseurin – über Bilder, Klänge, Erzählungen und das Bedürfnis nach Sinn. Es ist ein tastender, offener Austausch über die Mechanismen unserer Wahrnehmung: Wie sehr formen Narrative unser Verständnis der Welt? Und wie könnte Kunst aussehen, die sich diesem Drang zur Deutung entzieht?

Was als Frühstück beginnt, wird zum erkenntnisreichen Streitgespräch: über Leerstellen in der Kunst, über die Macht von Geschichten und über die Schwierigkeit, Unverständliches auszuhalten. Die Komponistin beschreibt ihre Musik als Form des Widerstands gegen lineare Dramaturgie – Töne, die stehen bleiben, sich verweigern. Die Regisseurin verteidigt das Erzählen als Möglichkeit, Verbindungen herzustellen – aber nicht um jeden Preis. Und der Künstler fragt: „Was, wenn das Aufgetischte gar nicht das Wesentliche ist – sondern das, was unausgesprochen bleibt?“

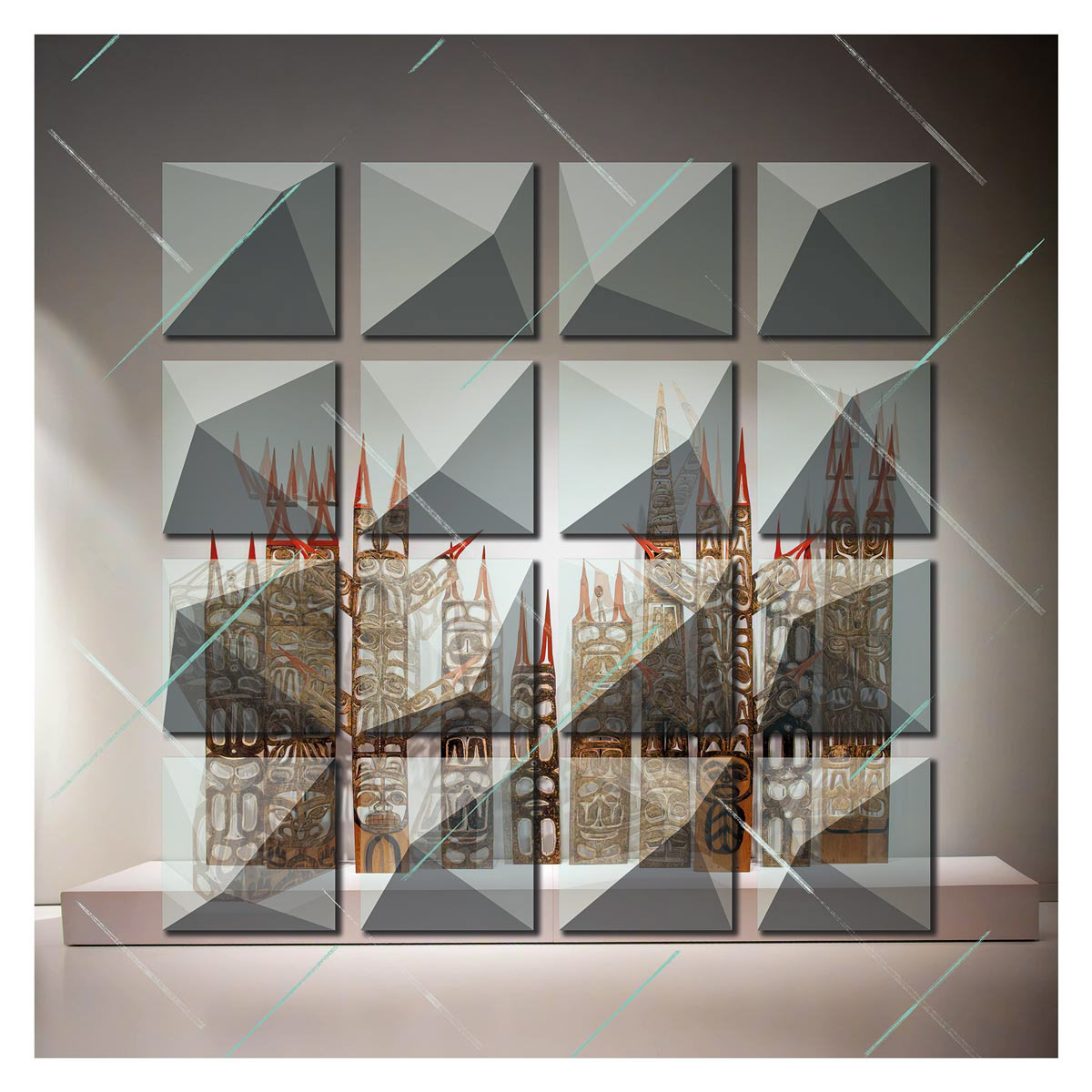

Das Bildmaterial dieses Kapitels wurde in drei Ausstellungshäusern gesammelt: im Museum für Angewandte Kunst Frankfurt, in der Fondation Maeght in Saint-Paul-de-Vence und im Musée cantonal des Beaux-Arts in Lausanne. Über diese fotografischen Innenräume wurden digital vier simulierte Glaspyramiden gelegt – präzise gesetzt, regelmäßig angeordnet. Diese transparenten Formen brechen die Perspektive, spiegeln Licht, verzerren das Motiv.

Die Bilder entziehen sich der Eindeutigkeit – so wie auch das Gespräch keine abschließenden Antworten gibt. Stattdessen entsteht ein Raum der Ambivalenz: tastend, widersprüchlich, offen.

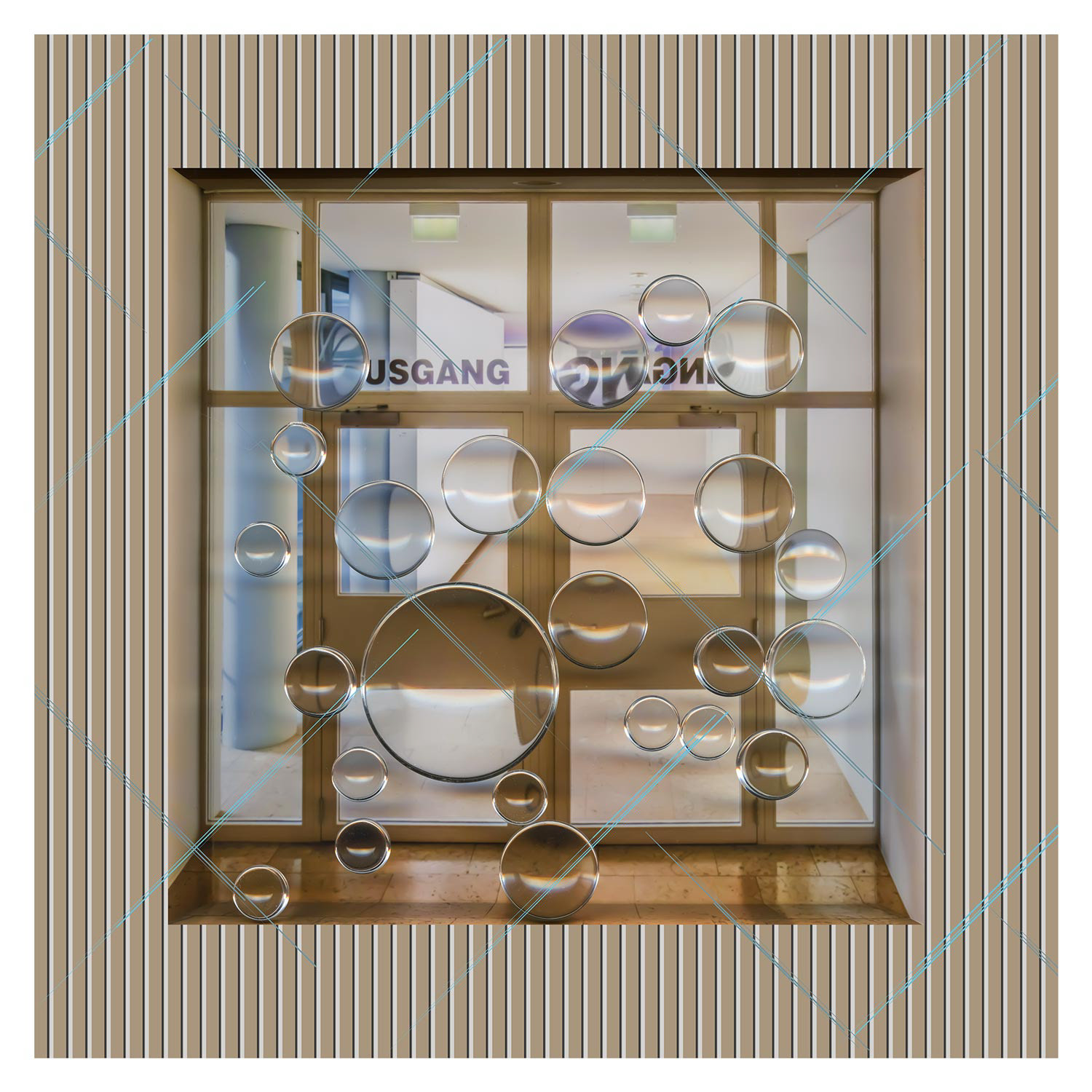

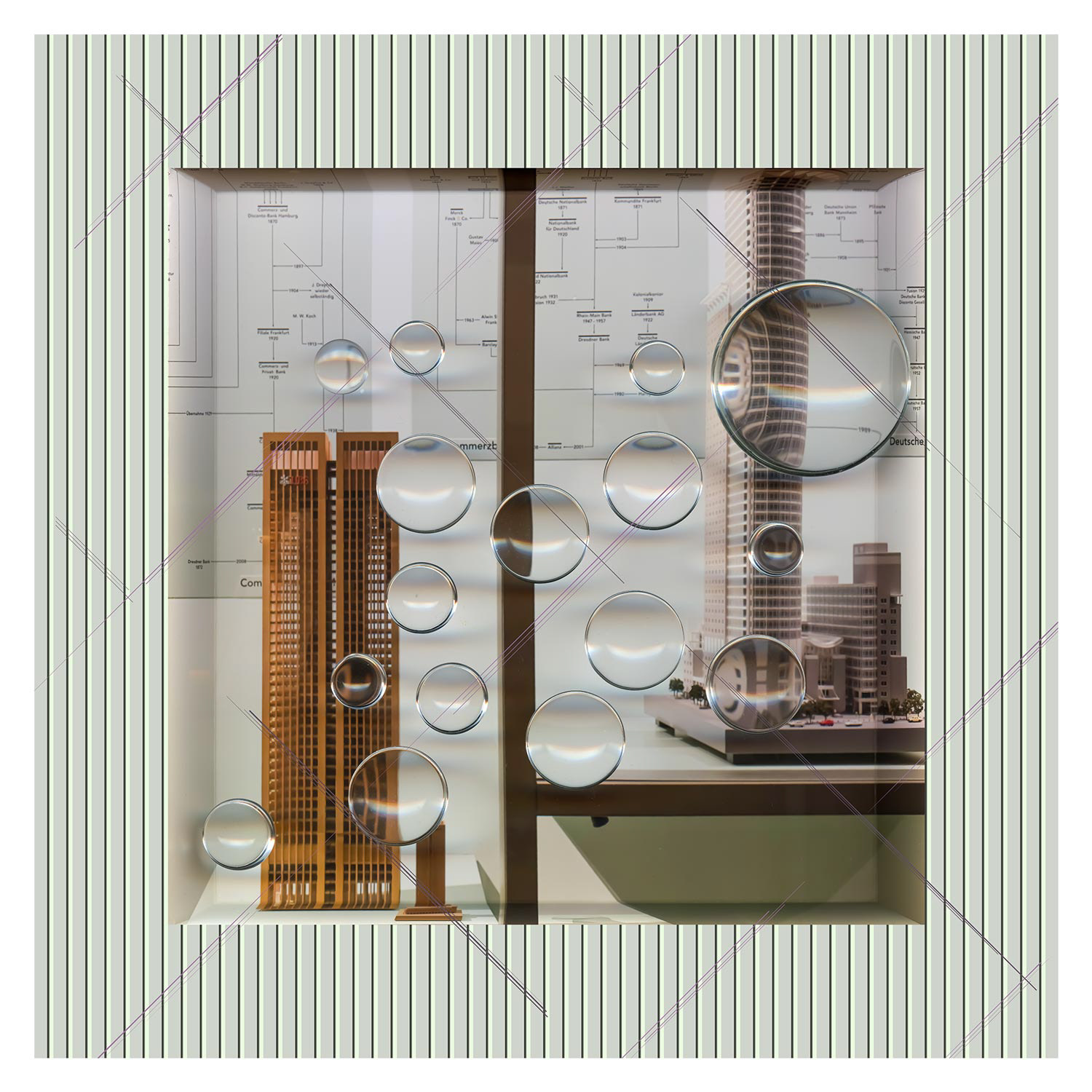

Kapitel Zwei - mit dem Fuß im falschen Takt, durchgerührt

Gespräch in Leeds Castle, Kent (UK)

Ausgangspunkt der visuellen Arbeiten dieses Kapitels sind fotografische Aufnahmen aus dem Museum Angewandte Kunst Frankfurt, dem Historischen Museum Frankfurt sowie dem Umfeld des Portikus. Die Bilder wurden auf Papier ausgedruckt, zu flachen Wannen gefaltet, mit runden Glaslinsen belegt und erneut fotografiert. Diese Eingriffe erzeugen sowohl optische Brechungen als auch räumliche Instabilitäten. In der digitalen Weiterverarbeitung werden die Kompositionen in ein Streifenraster gesetzt, das Tiefe suggeriert, ohne sie abzubilden. Die Linsen wirken wie Lupen – oder wie Störungen.

Das Dargestellte erscheint durchdrungen, verschoben, zugleich haptisch und entrückt. Auch das begleitende Gespräch dreht sich um Verschiebung – allerdings im Bereich künstlerischer Praxis: Die drei Protagonist:innen besuchen Leeds Castle und diskutieren zwischen Wassergraben, Landschaftsgarten und Schlossbibliothek über die Tücken interdisziplinärer Kunst. Ist die allgegenwärtige Hybridisierung eine Öffnung – oder bloß Inszenierung? Was trennt noch Musik, Film, Bildende Kunst – und was geht verloren, wenn alles miteinander verwoben wird?

Während Enten ihre Spuren durch den spiegelnden See ziehen, formulieren die drei eine leise Kritik an kuratierter Komplexität, an gefälligem Dilettantismus und an dem Glauben, Relevanz durch Formatvielfalt erzwingen zu können.

„Vielleicht“, sagt die Komponistin, „braucht es wieder mehr Mut zur Disziplin. Nicht zur Abgrenzung, sondern zur Tiefe.“ Und der Künstler ergänzt: „Was ist das Dazwischen wert, wenn die Pole nicht mehr stark sind?“

So wird auch dieses Kapitel zu einer Reflexion über Reibung, über ästhetische Entscheidung und über das Nebeneinander von Vielheit. Nicht als Synthese – sondern als bewusste, durchgerührte Koexistenz.

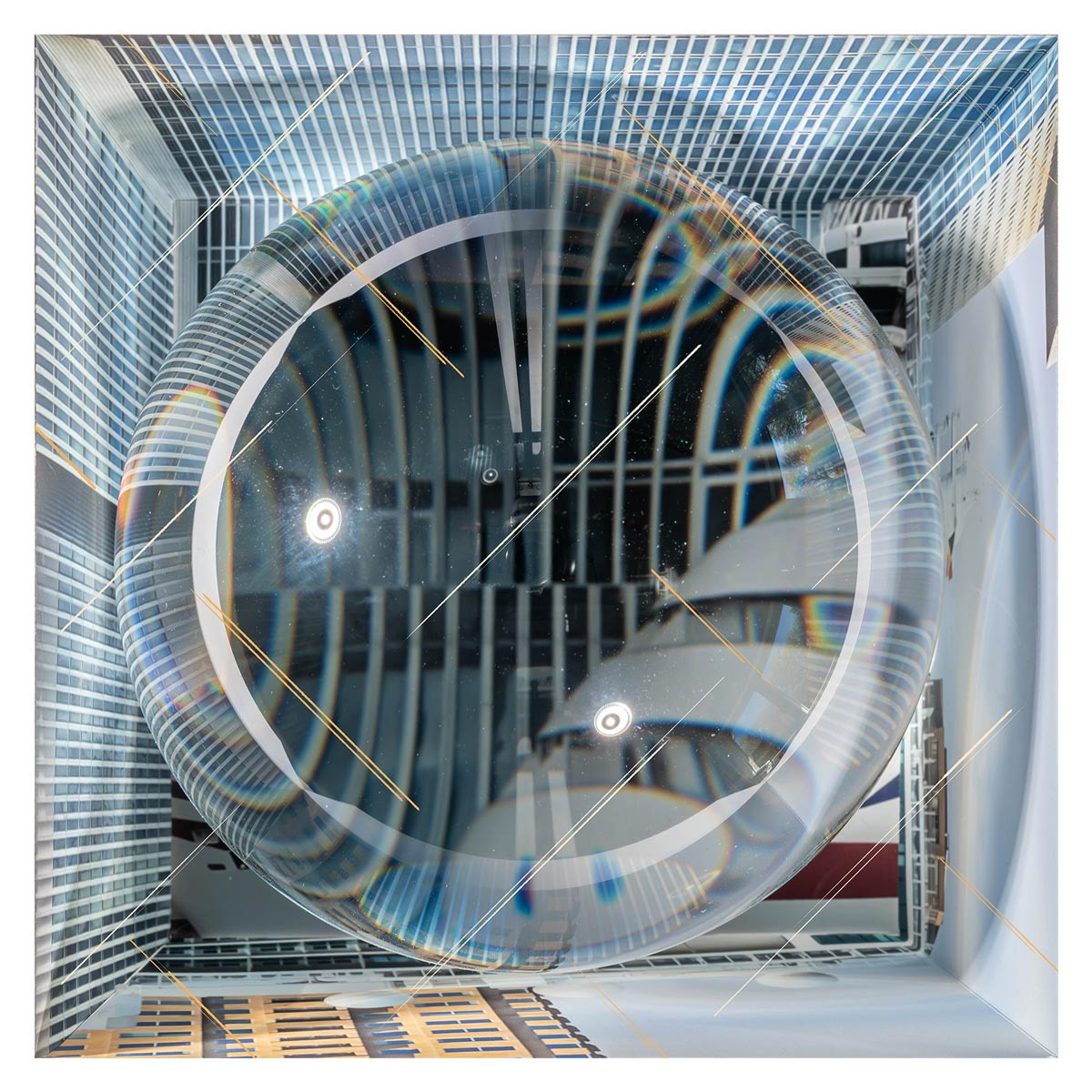

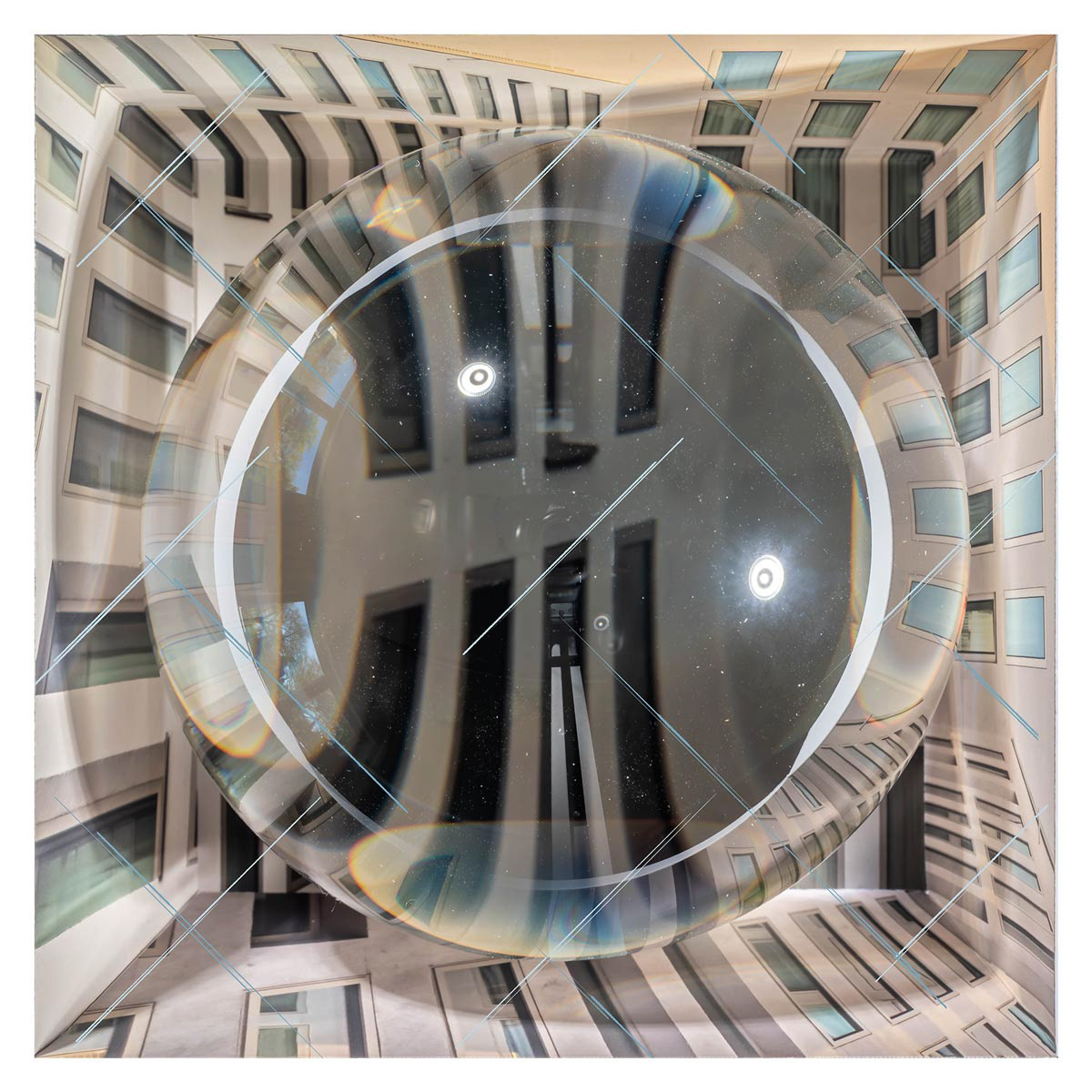

Kapitel Drei - mit dem Atem flach gesetzt, aufgebraucht

Gespräch in Bath, England

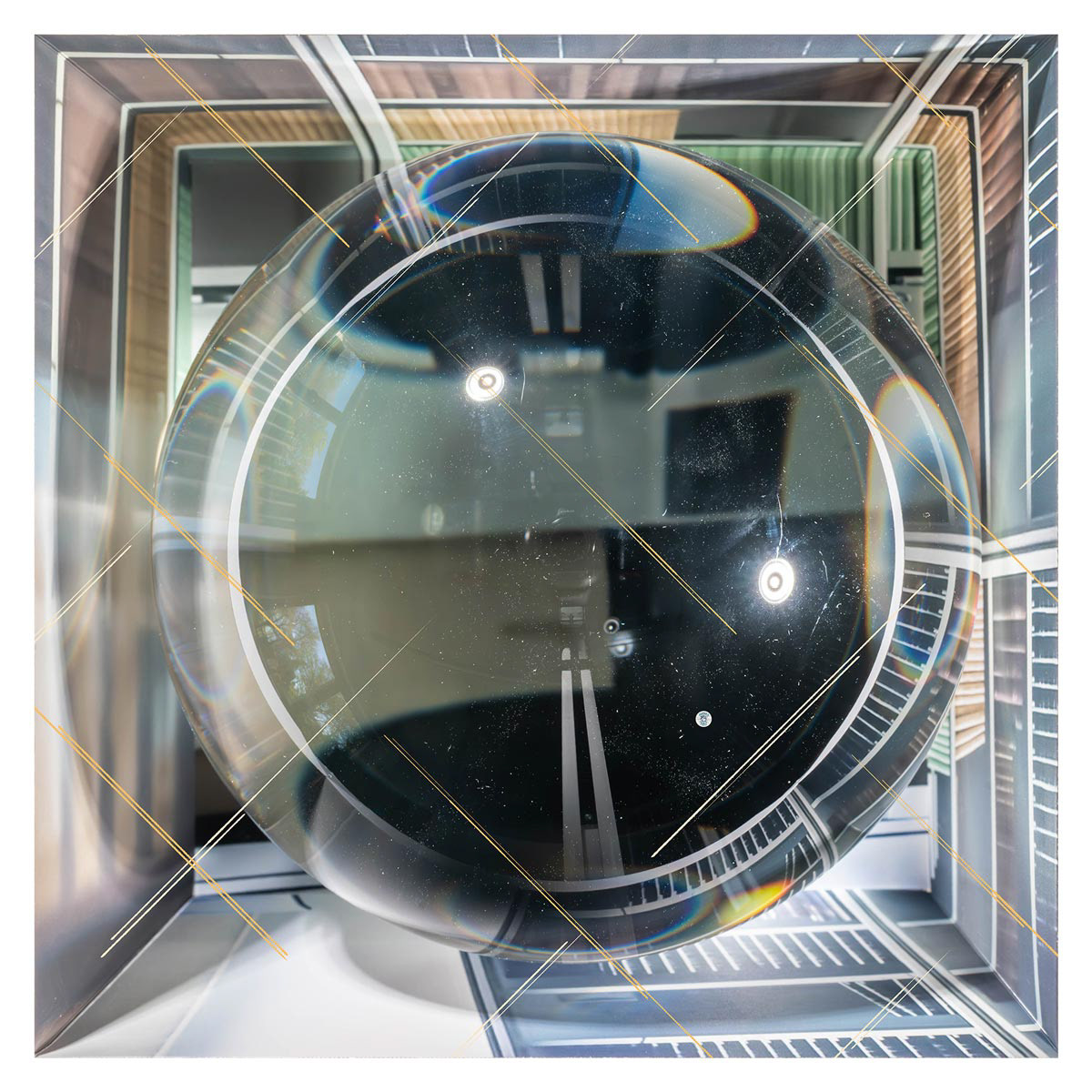

Die visuellen Arbeiten dieses Kapitels basieren auf fotografischem Material, gesammelt an der Holland Amerikakade in Rotterdam, rund um das Humboldt Forum in Berlin, im Het Depot des Museum Boijmans Van Beuningen sowie in der Neuen Nationalgalerie Berlin. Die Bilder wurden auf Papier ausgedruckt, zu kubischen Kästen gefaltet und mit einer massiven Kristallglaskugel (Ø 13 cm) gefüllt. Von oben fotografiert, spiegelt und verzerrt die Kugel nicht nur das Bildinnere, sondern reflektiert zugleich den Raum hinter der Kamera.

So entstehen Bildräume zwischen klarer Struktur und visueller Irritation. Auch das begleitende Gespräch kreist um Sichtbarkeit und Reflexion. Die drei Protagonist:innen – Künstler, Komponistin, Regisseurin – besuchen Bath in Südengland: den georgianischen Platz The Circus, die Roman Baths und das moderne Bath Spa. Zwischen Repräsentation, musealer Überformung und kommerzialisierter Körperpflege entsteht ein Dialog über Bild, Ritual, Wahrnehmung und mediale Vermittlung.

Der Künstler fragt, wie man Bilder schaffen kann, die nicht nur inszenieren, sondern auch verunsichern. Die Komponistin spricht vom Klang des Atems und der Resonanzräume. Die Regisseurin stellt infrage, ob Sichtbarkeit heute noch eine Form von Wahrheit sei – oder längst Konstruktion.

Die Glaskugel in den Bildobjekten wird dabei zum Symbol: Sie spiegelt nicht nur das Motiv, sondern wirft den Blick auf das Sehen selbst zurück. „Vielleicht“, sagt die Regisseurin, „zeigt ein Bild nie nur – es verbirgt auch.“ „Und vielleicht“, ergänzt die Komponistin, „meint es immer auch sich selbst.“

Das Kapitel wird so zu einer Reflexion über Tiefe und Oberfläche, über Autorität, Zweifel und das fragile Verhältnis von Bild und Wirklichkeit.

Kapitel Vier - mit der Zunge halb verschluckt, eingedampft

Gespräch in Dartmoor, Merrivale (UK)

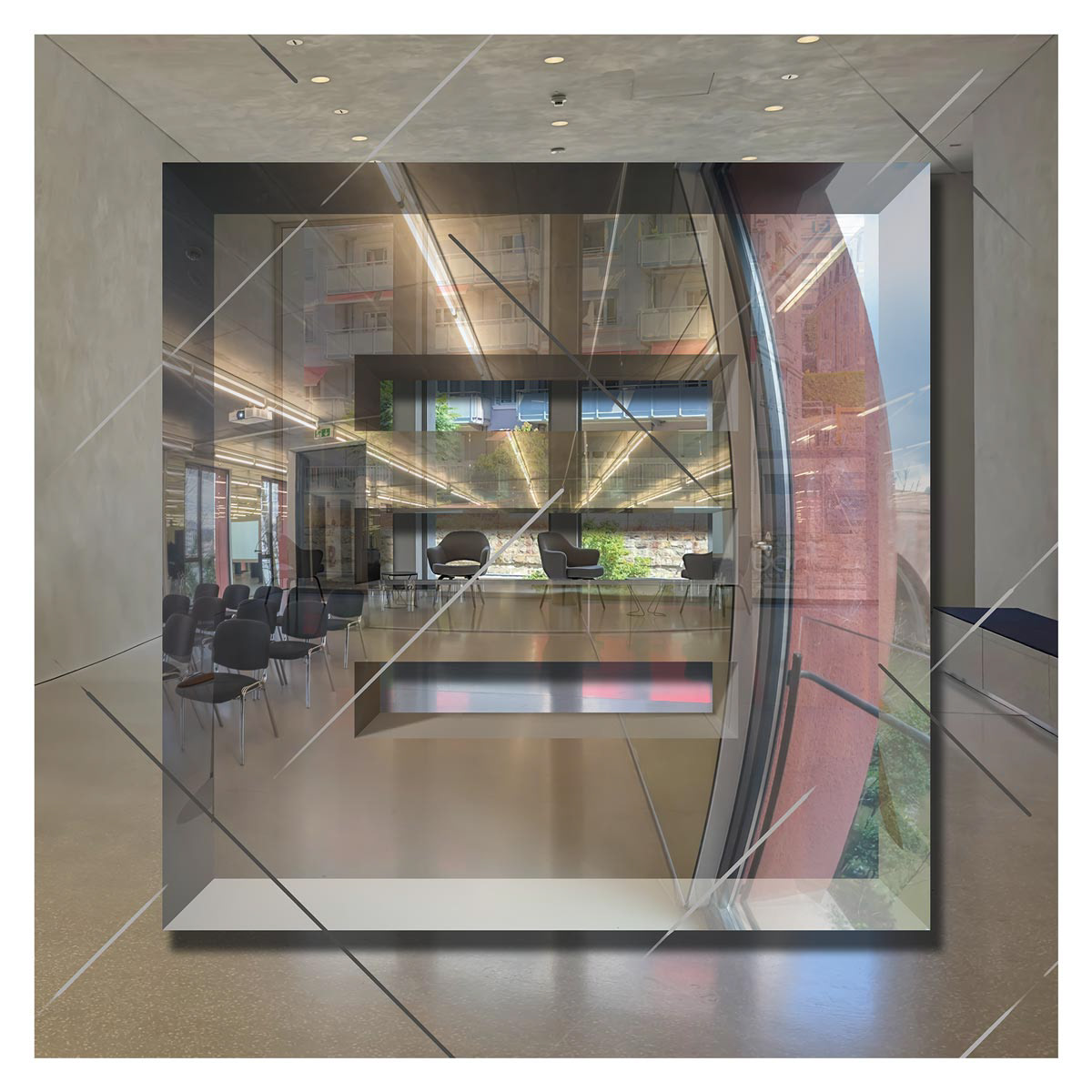

Die Bildarbeiten dieses Kapitels basieren auf digital bearbeiteten Fotografien aus europäischen Museen – ergänzt durch Motive vom holländischen Nordseestrand, dem Atelier des Künstlers und dem Funkhaus Wallrafplatz in Köln. Über jedes Grundbild legt sich eine gläsern wirkende, quadratische Form, die gleichzeitig Einblick gewährt und verdeckt. Sie suggeriert Transparenz – und stört sie zugleich.

Im begleitenden Gespräch treffen sich die drei Protagonist:innen im Dartmoor: ein abgelegenes Gasthaus, Nebel, Ponys, windige Weite. Drinnen: Kaminfeuer und Nachdenken über Wahrnehmung. Was bedeutet Konzentration in einer Zeit permanenter Reizüberflutung? Was passiert, wenn Kunst ihre klassischen Orte verlässt – und zwischen Spa, Supermarkt oder Steinbruch auftaucht?

„Eingedampft“, sagt die Regisseurin, „heißt heute nicht Verdichtung, sondern Vereinfachung.“ Die Komponistin beschreibt hybride Konzerträume, barrierefrei, aber oft inhaltsleer. Der Künstler beklagt den Verlust von Rahmen und Konzentration. Gemeinsam fragen sie, ob neue Orte wirklich etwas öffnen – oder nur kuratorische Effekte erzeugen.

Das digitale Bildobjekt mit seiner schwebenden Glasstruktur spiegelt diese Fragen: Es zeigt, was es entzieht. Und entzieht, was es zeigt. „Vielleicht“, sagt die Regisseurin, „ist nicht das Werk verdichtet – sondern unsere Aufmerksamkeit.“ Der Künstler nickt. „Wir brauchen keine neuen Räume. Sondern eine andere Art zu sehen.“

Kapitel Fünf - mit dem Hals leicht verdreht, angeschmiert

Gespräch in Penzance (UK) und St. Ives (UK)

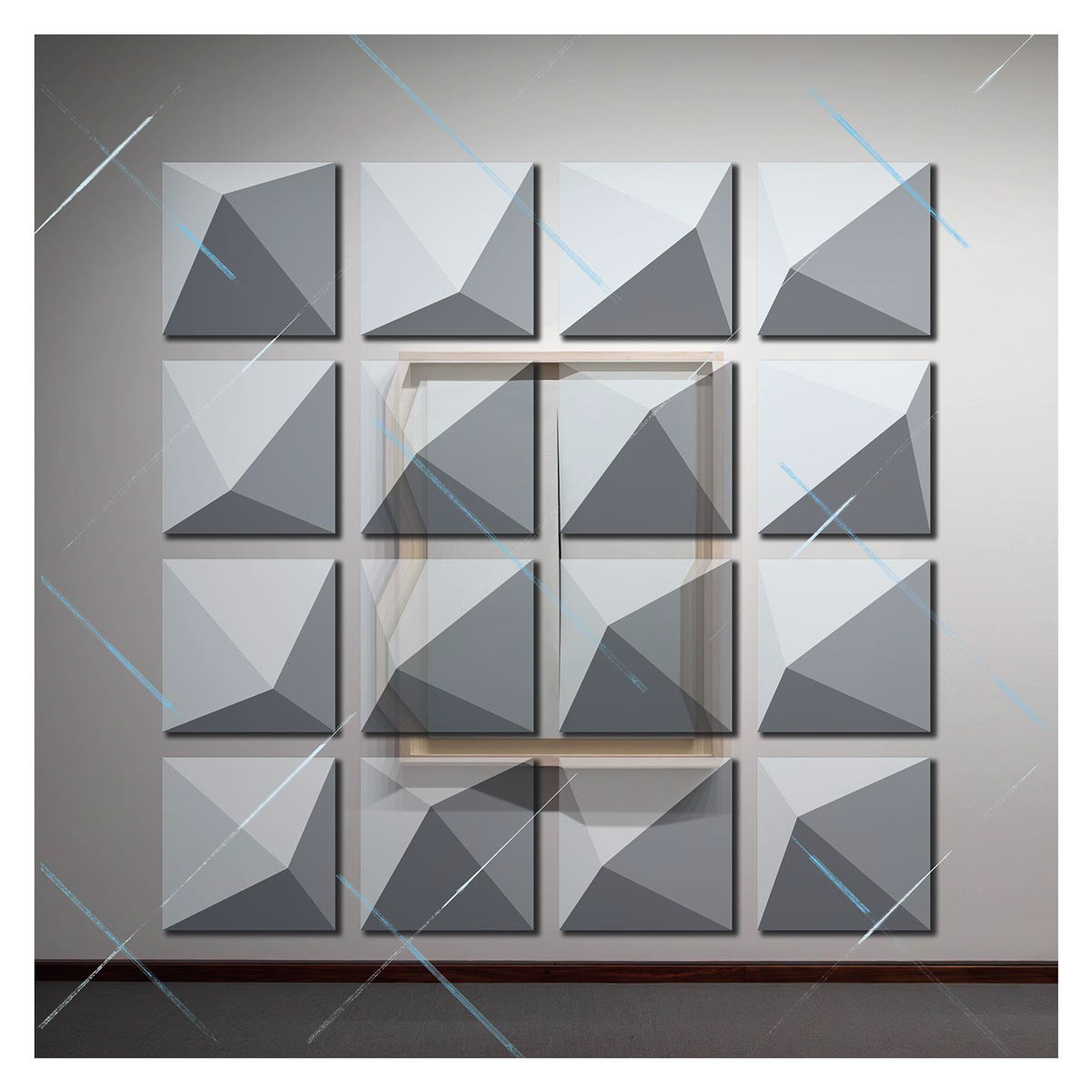

Die visuellen Arbeiten dieses Kapitels greifen ein Motiv aus Kapitel Eins wieder auf: digitale Simulationen von gläsernen Pyramiden, die sich über Bildflächen legen, verzerren und reflektieren. Doch während sie dort als vierfache Störung das Einzelbild durchbrechen, strukturieren sie hier ein präzises quadratisches Raster aus 16 Elementen – seriell, streng, geometrisch.

Die Glaspyramiden verdecken und eröffnen zugleich: Was gezeigt wird, erscheint gebrochen; was verborgen scheint, flackert durch. Das Bildmaterial stammt aus einem Hotel, dem Humboldt Forum und der Neuen Nationalgalerie – gesammelt im Rahmen eines Besuchs des Festivals MärzMusik in Berlin im Frühjahr 2025.

Auch im begleitenden Gespräch geht es um Systeme, Rhythmen und Brüche: Die drei Protagonist:innen reisen an die Küste Cornwalls – vom geometrischen Jubilee Pool in Penzance bis zur Tate St. Ives, wo sie Tee mit Blick auf den Atlantik trinken. Sie sprechen über Festivals als Orte temporärer Konzentration, über sinkende Budgets und steigende Besucherzahlen, über Sichtbarkeit und Strukturverlust in Kunst, Musik und Film.

„Vielleicht“, sagt die Regisseurin, „sind wir längst in einem Umbruch – aber der Glanz verdeckt, was bröckelt.“ Die Komponistin verweist auf schrumpfende Fördermittel, das Ausweichen in Eventformate, die Logik von Plattformen. Der Künstler wünscht sich das Musikfestival als Ritual: als Raum für Aufmerksamkeit, nicht nur für Aufmerksamkeitserzeugung.

Zwischen Bahnhöfen, Biennalen und Nebenschauplätzen diskutieren sie, wie Relevanz entsteht – und was ihr entgegensteht: Messbarkeit, Formate, Algorithmen. „Es geht nicht mehr um Reichweite“, sagt die Komponistin, „sondern um Resonanz.“ Und die Regisseurin ergänzt: „Nicht mehr um Quantität – sondern um Erinnerung.“

Die digitale Bildstruktur spiegelt diese Fragen: Die Glaspyramiden sind Intervention und Ordnung zugleich. Was einst als punktuelle Irritation begann, wird hier zu einem System – präzise, aber fragil. Eine Oberfläche, die sich nicht beruhigt. Ein Raster, das nicht beruhigt – sondern infrage stellt. Wie die Gespräche selbst.